|

Аннотация

Более 75 лет назад Святейший синод Российской православной церкви опубликовал свое определение об отпадении (точнее, отлучении) от церкви великого русского писателя и мыслителя Льва Николаевича Толстого.

Это выступление церкви было воспринято современниками как одно из проявлений извечной борьбы религии и политической реакции с наукой, мыслями и деяниями передовых людей, всей мощью своего гения потрясавших вековые устои реакции и религиозного мракобесия.

Весть об отлучении Толстого облетела весь мир и вызвала волну возмущения не только в России, но и за рубежом.

Использовав хранящиеся в фондах Государственного музея Л. Н. Толстого материалы, в свое время недоступные для широкого ознакомления, официальные документы из архивов, открытых после Великой Октябрьской социалистической революции, воспоминания и дневники близких и друзей писателя, автор предлагает вниманию читателей историю отлучения Льва Толстого от церкви.

В заключение считаю своим приятным долгом принести глубокую благодарность коллективу научных сотрудников Государственного музея Л. Н. Толстого и доктору филологических наук, профессору Константину Николаевичу Ломунову, оказавшим мне дружескую помощь в создании этой книги.

|

Эпоха, к которой принадлежит Л. Толстой и которая замечательно рельефно отразилась как в его гениальных художественных произведениях, так и в его учении, есть эпоха после 1861 и до 1905 года. Правда, литературная деятельность Толстого началась раньше и окончилась позже, чем начался и окончился этот период, но Л. Толстой вполне сложился, как художник и как мыслитель, именно в этот период, переходный характер которого породил все отличительные черты и произведений Толстого и «толстовщины».

В. И. Ленин

Биография Толстого — это большой самостоятельный труд, ни в какой мере не вмещающийся в рамки повествования об отдельном эпизоде в его жизни — церковном отлучении, поэтому автор позволяет себе воспользоваться фрагментами из очерка «Лев Толстой — человек», написанного современником и другом Толстого, его секретарем Н. Н. Гусевым еще в 1928 году.

«Лев Толстой прожил долгую жизнь, он скончался на восемьдесят третьем году. Многое испытал Толстой в своей жизни. Он был и студентом... и военным... и писателем-художником, и путешественником, и сельским хозяином, и педагогом, и семьянином, и общественным деятелем, и философом, и проповедником, и обличителем неправды существующего насильнического общественного строя.

...Писать Толстой начал в двадцать два года.

...В возрасте тридцати четырех лет Толстой женился на дочери московского врача, Софье Андреевне Берс, и почти безвыездно поселился в своем имении Ясная Поляна. Его занятия — литературный труд, сельское хозяйство и воспитание детей».

В этот период (1862—1877) художественное творчество Толстого достигло апогея («Казаки», «Война и мир», «Анна Каренина», «Холстомер»). И. С. Тургенев дал следующую характеристику творчеству Толстого тех лет: «Главное достоинство Толстого состоит именно в том, что его вещи жизнью пахнут».

«Когда Толстому было уже около пятидесяти лет, произошел резкий перелом в его миросозерцании. Его мучили основные проблемы бытия: о смысле жизни, о смерти, добре и зле. Кроме того, у него появилось сознание нравственной незаконности своего положения богатого помещика, среди нищеты окружающих его бедняков крестьян...

Вся жизнь его изменилась. “Я отрекся от жизни нашего круга”, — писал Толстой в своей “Исповеди”.

“Все, что прежде казалось мне хорошим и высоким, — почести, слава, образование, богатство, сложность и утонченность жизни, обстановки, пищи, одежды, внешних приемов, — все это стало для меня дурным и низким. Все же, что казалось дурным и низким, — мужичество, неизвестность, бедность, грубость, простота обстановки, пищи, одежды, приемов — все это стало для меня хорошим и высоким”.

...В связи с изменением миросозерцания изменяется и характер литературной деятельности Толстого.

На свой талант он смотрит не как на средство достижения личных целей, а как на орудие, данное ему свыше для служения человечеству. Теперь Толстой в своих многочисленных статьях и художественных произведениях борется с существующим злом и неправдой, обличает насилие и деспотизм власти, угнетение трудового народа помещиками и капиталистами, протестует против готовящихся и совершающихся войн, называя войну “самым ужасным злодеянием, какое только может совершить человек”. Он обличает обман господствующей церкви, утверждая, что учение церкви есть “теоретически коварная и вредная ложь, практически же собрание грубых суеверий и колдовства”. Вместе с тем Толстой призывал каждого человека к нравственному обновлению, к борьбе со своими недостатками, к сознанию своей нравственной ответственности за все свои поступки. Всей душой ненавидя существующий в его время в России (да и во всех странах) насильнический общественный строй, Толстой тем не менее утверждал, что для создания нового общественного строя необходимо нравственное перерождение людей...

Авторитет Толстого все более и более возрастал. Все больше и больше людей обращалось к нему лично и письменно за разрешением самых разнообразных религиозных, философских, нравственных, общественно-политических, литературных, эстетических, педагогических и многих других вопросов. После Толстого осталось до десяти тысяч писем его к разным лицам; большинство из них относится ко второму периоду его жизни и творчества.

...В Ясной Поляне и в Москве у Толстого сходились люди самых различных воззрений и самого противоположного социального положения.

...Авторитет Толстого был так велик, что, хотя он писал и печатал за границей за своей подписью самые резкие и сильные статьи против существующего строя и против господствующей церкви, самодержавное правительство не решалось его преследовать.

...Но тех, кто распространял запрещенные статьи Толстого против государства и церкви, правительство сажало в тюрьмы и отправляло в ссылку. Толстой очень тяжело переносил то, что за его статьи подвергались преследованию близкие ему люди, в то время как он оставался на свободе... Не раз писал он заявления министрам и другим правительственным лицам, что он просит обратить против него, как против автора запрещенных статей все меры преследования. “Тем более, — писал он в 1896 году министру внутренних дел и министру юстиции, — что я вперед заявляю, что буду продолжать до самой смерти делать то дело, которое правительство считает преступлением, а я считаю своей священной перед богом обязанностью”. Но и это заявление Толстого не произвело перемены в отношении к нему правительства» [1].

Здесь можно было бы сказать: «пока не произвело», потому что через пять лет, в 1901 году, правительство «переменило отношение» и через Святейший синод выступило против Толстого. О том, как это произошло и какой неожиданный эффект вызвало отлучение Толстого от церкви, читатель узнает в следующих главах.

Толстой с огромной силой и искренностью бичевал господствующие классы, с великой наглядностью разоблачал внутреннюю ложь всех тех учреждений, при помощи которых держится современное общество: церковь, суд, милитаризм, «законный» брак, буржуазную науку.

В. И. Ленин

К 80-м годам прошлого века у Толстого вполне созрел перелом во взглядах на жизнь, на ее нравственные основы, на религию, на общественные отношения, который позднее углублялся, находя отражение во всем том, что он писал.

В эти годы им написаны такие произведения, как «Исповедь», «В чем моя вера?», «Так что же нам делать?», в 90-е годы — «Царство божие внутри вас».

В «Исследовании догматического богословия» (1884 г.), содержащем резкое осуждение догматов православной церкви, изложенных в книге доктора богословия московского митрополита Макария «Православно-догматическое богословие», Толстой писал: «Православная церковь? Я теперь с этим словом не могу уже соединить никакого другого понятия, как несколько нестриженых людей, очень самоуверенных, заблудших и малообразованных, в шелку и бархате, с панагиями бриллиантовыми, называемых архиереями и митрополитами, и тысячи других нестриженых людей, находящихся в самой дикой, рабской покорности у этих десятков, занятых тем, чтобы под видом совершения каких-то таинств обманывать и обирать народ» [2].

Беспощадной критике религиозной догматики, церковной обрядности, беспринципности, алчности представителей духовенства, особенно в его высших сферах, посвящены многие страницы художественных и публицистических произведений Толстого.

Писатель считал, что церковь является рассадником невежества и суеверий в народных массах. Свое отношение к официальной религии он определил в письме к А.А. Толстой [3] 4 марта 1882 года: «Я ведь в отношении православия — вашей веры, нахожусь не в положении заблуждающегося или отклоняющегося, я нахожусь в положении обличителя».

Толстому внушало глубокое отвращение фарисейство правящей церковной верхушки. Ее олицетворением в главах писателя была мрачная фигура Победоносцева, обер-прокурора Святейшего синода, представлявшего там интересы царствующего дома, вдохновлявшего на протяжении четверти века политическую реакцию и религиозное мракобесие, приложившего немало усилий к тому, чтобы даже от призрачных либеральных реформ времен царствования Александра II в скором времени не осталось и воспоминания.

С гневом и презрением писал о нем Толстой в письме царю Николаю II в начале декабря 1900 года: «Из всех этих преступных дел самые гадкие и возмущающие душу всякого честного человека, это дела, творимые отвратительным, бессердечным, бессовестным советчиком вашим по религиозным делам, злодеем, имя которого, как образцового злодея, перейдет в историю — Победоносцевым».

В романе «Воскресение» Толстой изобразил Победоносцева тупым фанатиком, человеком безнравственным, лжецом, лицемером и ханжой:

«...Топоров (под этим именем выведен в романе Победоносцев. — Г. П.), как и все люди, лишенные основного религиозного чувства, сознанья равенства и братства людей, был вполне уверен, что народ состоит из существ совершенно других, чем он сам, и что для народа необходимо нужно то, без чего он очень хорошо может обходиться. Сам он в глубине души ни во что не верил и находил такое состояние очень удобным и приятным, но боялся, как бы народ не пришел в такое же состояние, и считал, как он говорил, священной своей обязанностью спасать от этого народ.

Так же, как в одной поваренной книге говорится, что раки любят, чтобы их варили живыми, он вполне был убежден, и не в переносном смысле, как это выражение понималось в поваренной книге, а в прямом, — думал и говорил, что народ любит быть суеверным.

Он относился к поддерживаемой им религии так, как относится куровод к падали, которою он кормит своих кур: падаль очень неприятна, но куры любят и едят ее, и потому их надо кормить падалью.

Разумеется, все эти Иверские, Казанские и Смоленские — очень грубое идолопоклонство, но народ любит это и верит в это, и поэтому надо поддерживать эти суеверия. Так думал Топоров...» [4].

От отрицания церкви, ее идеологов и служителей писатель делает естественный шаг к отрицанию самодержавия, его установлений и институтов. С особой силой этот протест прозвучал в романе «Воскресение». Обличительная сила романа была исключительно велика, несмотря на то, что текст его, печатавшийся в петербургском журнале «Нива» А. Ф. Маркса [5] за 1899 год, подвергся многим цензурным исправлениям и изъятиям.

Это злободневное произведение раскрыло во всей своей неприглядности современную русскую действительность — «обнищавшее крестьянство, тюремные этапы, мир уголовных, русское сектантство, сибирскую ссылку... обличение суда, церкви, администрации, аристократической верхушки русского общества и всего государственного и общественного строя царской России...

Все, что до тех пор писал Толстой, как проповедник-обличитель, все, против чего он выступал, как моралист и публицист, нашло в “Воскресении” свое наиболее художественное выражение. Ни одно из предшествующих художественных созданий Толстого не было проникнуто таким страстным протестом против современной ему капиталистической действительности, как “Воскресение”» [6].

В романе с гневным пафосом показано неправедное царское судопроизводство, бесчеловечная система угнетения и подавления народа.

Толстой широко изобразил кричащие социальные противоречия русской жизни, взяв прототипами многих отрицательных персонажей романа реальных лиц из числа высокопоставленных сановников — и духовных и светских. Так, в образе флигель-адъютанта Богатырева изображен помощник командующего главной царской квартиры граф Д. В. Олсуфьев. Прототипом графа Чарского послужил крайний реакционер граф Шувалов. Прототипом Червянского — П. В. Оржевский, командир корпуса жандармов и товарищ министра внутренних дел. Через эти мрачные образы раскрывалась крайняя деспотичность и несправедливость самодержавия, прослеживалась его историческая обреченность.

Непримиримость к существующему государственному строю, негодующий протест против притеснений и насилий проходят красной нитью через все творчество Толстого, как и глубокое уважение и любовь к народу, униженному и забитому царизмом.

«Во всем том, в чем Толстой критикует существующую церковь, существующее самодержавие, — писал А. В. Луначарский, — во всем этом он глубоко прав. Он перед судом своего неподкупного сердца, с гигантским проникновением своего таланта, с потрясающей силой своего гения представляет нам смешными, нелепыми, отвратительными все порядки государства, все порядки церкви... со всего этого он снимает ризы, которыми оно прикрывалось, и с такой остротой критикует, что мы говорим: да ведь это же в самом деле глупость, это вздор, борись, человек, против этого...» [7].

Но Толстой не только «снимал ризы» как писатель и публицист. В своих письмах Александру III, а затем Николаю II он решительно протестовал против всяческих проявлений произвола и насилия самодержавного режима, что тоже требовало немалой гражданской смелости.

Многообразна общественная деятельность Толстого, направленная на устранение или ослабление вреда, причиняемого народу бездушием и косностью правителей.

|

«Я начал свою общественную деятельность со школы и обучения», — писал Толстой, имея в виду работу в Яснополянской школе, открытой им на свои средства в 1859 году, после того как он убедился в полном равнодушии царского правительства к вопросам народного образования и обучения крестьянства грамоте.

В 1861—1862 годах по его инициативе была открыта еще 21 начальная школа для крестьянских детей.

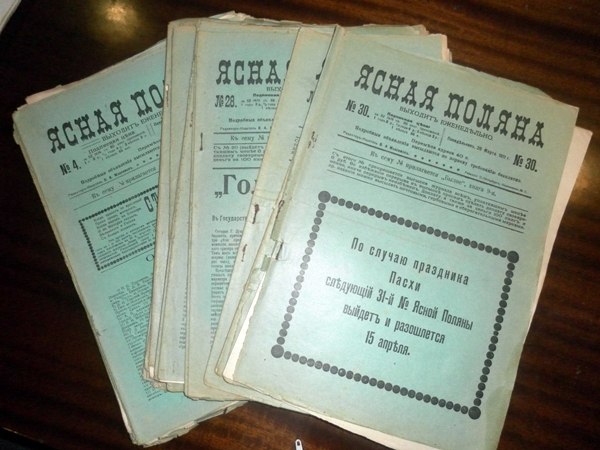

В 1861 году Толстой основал журнал «Ясная Поляна», освещавший как вопросы педагогики, так и многие стороны жизни народа в России.

В том же году он назначается участковым мировым посредником Крапивенского уезда. Эта должность была учреждена для разбора спорных дел между помещиками и освобожденными от крепостной зависимости крестьянами. Деятельность писателя на новом поприще вызвала резкое недовольство дворян-помещиков, так как в спорных вопросах он принимал сторону крестьян, разоблачал козни, злоупотребления и произвол помещиков, боролся против применения телесных наказаний к крестьянам, требовал привлечения к ответственности помещиков и их управляющих. «Посредничество поссорило меня со всеми помещиками окончательно», — вскоре записывает Толстой в своем дневнике, а в апреле 1862 года он был вынужден просить об освобождении его от должности посредника.

В 1873 году Толстой немало сил отдал борьбе с голодом, разразившимся в Самарской губернии.

В 1891—1892 годах писатель снова принимал участие в помощи голодающим крестьянам. На собственные деньги и на поступавшие по его призыву со всех концов России и из-за границы средства он открыл в Рязанской и Тульской губерниях 246 столовых, где кормились тысячи крестьян, особенно стариков и детей, и 127 приютов для детей. Его статьи «Страшный вопрос», «Письма о голоде» и ряд других всколыхнули всю Россию. В них звучал гневный голос самого крестьянства, ограбленного эксплуататорами и доведенного до голодной смерти...

В 1901 году в своей записной книжке Толстой отметил: «Счастливые мои эпохи были только тогда, когда я всю жизнь отдавал служению людям. Это были школы, посредничество, голодающие...» [8].

Но, конечно, главным оружием, вызывавшим и страх и ненависть царизма, оставалось слово гениального художника.

В очерке «Л. Н. Толстой» А. Ф. Кони [9] посвятил Толстому следующие проникновенные строки:

«Путешественники описывают Сахару как знойную пустыню, в которой замирает всякая жизнь. Когда смеркается, к молчанию смерти присоединяется еще и тьма. И тогда идет на водопой лев и наполняет своим рыканьем пустыню. Ему отвечают жалобный вой зверей, крики ночных птиц и далекое эхо — и пустыня оживает. Так бывало и с этим Львом. Он мог иногда заблуждаться в своем гневном искани истины, но он заставлял работать мысль, нарушал самодовольство молчания, будил окружающих от сна и не давал им утонуть в застое болотного спокойствия...» [10].

Но вот мертвая Сахара — Россия — ожила.

В конце XIX века на историческую арену вышел народ, готовый на борьбу за право на человеческую жизнь — без царя, помещиков и капиталистов. И в этой ситуации правящие круги не без основания стали усматривать в художественных произведениях и публицистике Толстого сочувствие и поддержку грядущей революции.

Святейшему синоду, не раз пытавшемуся расправиться с писателем, было дано указание свыше открыто выступить с обличением Толстого.

...Большинство вельмож и сановников прошло длинный курс николаевской службы и полицейской выучки, прошло, можно сказать, огонь и воду и медные трубы. Они помнили, как монархи то заигрывали с либерализмом, то являлись палачами Радищевых и «спускали» на верноподданных Аракчеевых...

В. И. Ленин

Считая Толстого особо опасным человеком, самодержавие вело тщательный надзор за каждым шагом писателя. Правительственным органам было известно все, что появлялось в печати по поводу его выступлений и о нем самом не только в России, но и за границей. Исходя из этого принимались различные предупредительные меры против Толстого, привлекалась цензура и административно-полицейские органы.

В петербургских и московских архивах сохранилось множество цензурных дел, в которых произведения Толстого запрещались за «богохульство, глумление, издевательство и кощунство над религией», за «проповедь безнравственности», «оскорбления государя-императора», «проповедь анархизма» и т. д. Однако применить крайние меры к писателю царское правительство не решалось.

В 1862 году по ложному доносу приставленного к Толстому сыщика в Ясной Поляне в его отсутствие был произведен обыск, продолжавшийся два дня. Обыск был настолько тщательным, что даже взламывались полы в конюшне, закидывались невода в пруд. Обыску подвергались также организованные Толстым школы. Однако ничего предосудительного полиция не нашла.

В письме к А. А. Толстой писатель с возмущением отзывался о жандармском полковнике, производившем обыск, и прочих «разбойниках», подразумевая под этим всю свору царских чиновников.

|

Потерпев фиаско с обыском, правительство приняло тактику пассивной обороны, не посягая пока на свободу писателя, отказавшись от применения репрессий к нему. Так, в конце 1887 — начале 1888 года в связи с делом М. А. Новоселова [11], у которого нашли нелегально отпечатанные экземпляры статьи Толстого «Николай Палкин», московский генерал-губернатор В. А. Долгоруков писал министру внутренних дел: «Думаю, помимо высокого значения его таланта, что всякая репрессивная мера, принятая относительно графа Л. Толстого, окружит его ореолом страданий и тем будет наиболее содействовать распространению его мыслей и учения». Министр, прочитав это заключение Александру III, пометил: «Высочайше поведено принять к сведению» [12].

Остановимся подробнее на «деле Новоселова».

В числе поклонников Толстого, посещавших его хамовнический дом, был филолог М. А. Новоселов. Ему понравилась статья «Николай Палкин», не выпущенная в свет цензурой. Он размножил ее на гектографе и раздавал всем желающим. Об этом пронюхал чиновник судебной палаты Зубатов [13], который решил завести на Новоселова дело.

Зубатов подсылал к Новоселову разных лиц с провокационными предложениями организовать массовую перепечатку «Николая Палкина» и тайную продажу оттисков. Филолога стали приглашать на таинственные свидания. Закончилась эта провокация арестом Новоселова и нескольких его знакомых. Узнав об этом, Толстой отправился в московское жандармское управление с требованием освобождения арестованных указывая на незаконность их ареста, тогда как он, автор статьи и главный виновник, остается на воле. На это начальник жандармского управления генерал Слезкин с любезной улыбкой ответил Толстому: «Граф, слава ваша слишком велика, чтобы наши тюрьмы могли ее вместить». Все же арестованные вскоре были освобождены. Новоселов отделался годом гласного надзора полиции.

Тогда же (1886 г.) в реакционных кругах возникла мысль о заточении Толстого в Суздальский монастырь — старейший монастырь-тюрьму, про которую ходила мрачная слава как о тюрьме-крепости, где условия содержания узников нельзя было сравнить ни с какими иными местами заключения.

По воспоминаниям А. А. Толстой, ему предсказывали Сибирь, крепость, чуть ли даже не виселицу.

* * *

Мысль об отлучении Толстого от православной церкви возникала в церковном мире неоднократно. Указание на это имеется в ряде писем и документов.

Например, близкий к синоду херсонский архиепископ Никанор высказал в письме к Гроту [14] в 1888 году: «Мы без шуток собираемся провозгласить торжественную анафему... Толстому». Говоря «мы», он подразумевал синод, который вынашивал план анафематствования Толстого.

Более откровенно — и уже публично — через три года выступил харьковский протоиерей Буткевич.

Вот что писала по этому поводу газета «Южный край» (Харьков) 5 марта 1891 года:

«2 марта 1891 года в Харьковском соборе в десятую годовщину царствования Александра III священник Т. Буткевич произнес “Слово в день восшествия на Престол Благочестивейшего Государя Императора Александра Александровича”, называемое “О лжеучении графа Л. Н. Толстого”.

Посвятив свое Слово обличению религиозно-философских взглядов Толстого, особо подчеркнув, что Толстой “больше всех волнует умы образованного и необразованного общества своими сочинениями, отличающимися разрушительной силой и растлевающим характером, проповедующими неверие и безбожие”, Буткевич заключает:

“Благочестивейший Государь наш есть основание нашей надежды, что это зло будет пресечено своевременно”, и приводит текст из послания апостола Павла: “Но если бы даже мы, или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю: кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема”».

Об этом Слове, полностью пересказанном газетой, синод, конечно, не мог не знать, но никак не отозвался, ожидая откликов. Однако передовая общественность подошла к этому наскоку на Толстого как к очередному юродству, свойственному не в меру усердному «верноподданному» иерею, и игнорировала его.

Подобного рода «обличения» Толстого и анафемы ему с каждым годом все учащались, все более находилось «ревнителей» православия, которые, в стремлении быть отмеченными благосклонностью духовного начальства, пользовались всяким удобным случаем подчеркнуть свою инициативу, преданность церкви и «благочестивейшему государю», ожидая «великих и богатых милостей» за свое старание.

Синод всемерно поддерживал эту самодеятельность, хотя прекрасно знал, что всякого рода анафемы, провозглашаемые Толстому распалившимися в пылу ораторского увлечения иереями, не имеют никакой канонической силы.

В конце того же 1891 года, подбирая обличающие материалы для синода, Тульский архиерей посылает в Епифанский уезд двух священников «для исследования поведения» Толстого.

|

Через три месяца — в марте 1892 года Толстого посещает ректор Московской духовной академии архимандрит Антоний Храповицкий, а через месяц Софья Андреевна [15] писала из Москвы мужу о полученном ею сообщении, что Московский митрополит хочет торжественно отлучить его от церкви.

Казалось, синодом все было подготовлено; обер-прокурор синода К. П. Победоносцев также склонился на сторону синодального большинства. Но все планы рухнули, разбившись о непреклонность Александра III, верного своему обещанию «не прибавлять к славе Толстого мученического венца». Царь, опасаясь взрыва негодования, воспротивился открытому, идущему сверху преследованию Толстого. Синод был вынужден отступить, отложив церковную расправу с Толстым до благоприятного момента.

После смерти Александра III синод вновь ставит на очередь вопрос об отлучении Толстого: в 1896 году в письме к Рачинскому [16] Победоносцев сообщает о необходимости отлучения Толстого.

В сентябре 1897 года к Толстому посылается тульский тюремный (!) священник Дмитрий Троицкий со специальной миссией — склонить его к возвращению в православие. Посещение Толстого Троицким ни к чему не привело.

В ноябре 1899 года харьковский архиепископ Амвросий составил проект постановления синода об отлучении Толстого от церкви, но решение по этому проекту принято не было.

* * *

В начале 1900 года газеты разнесли весть о болезни Толстого. Тотчас же первоприсутствующий член синода митрополит Иоанникий разослал по всем епархиям циркулярное секретное письмо «О запрещении поминовения и панихид по Л. Н. Толстом в случае его смерти без покаяния».

Приводим этот документ полностью, как образец циничности и глумления над живым писателем!

«Конфиденциально

Преосвященнейший владыко

Милостивый архипастырь

В собрании отцев членов Святейшего Синода возбужден был вопрос, могут ли епархиальные преосвященные, в случае смерти графа Льва Толстого, разрешить совершение по нем панихид и заупокойных литургий. Святейший Синод в заботах об утверждении мира Православной Всероссийской Церкви и устранении соблазна признал благовременным разрешить сей вопрос, ибо кончина графа Толстого может дать повод многочисленным его почитателям, часто только по слухам знакомым с его воззрением, просить приходских священников совершить по нем панихиду и заупокойную литургию и последние, по неведению, могут исполнить их желание. Между тем граф Лев Толстой в многочисленных своих сочинениях, в коих он выражает свои религиозные воззрения, ясно показал себя врагом Православной Христовой Церкви. Единого Бога в трех лицах он не признает, второе лице Святые Троицы — Сына Божия, называет просто человеком, кощунственно относится к тайне воплощения Бога Слова, искажает священный текст Евангелия, Святую Церковь порицает, называя Ее человеческим установлением, церковную иерархию отрицает и глумится над Святыми Таинствами и обрядами святой Православной Церкви. Таковых людей Православная Церковь торжественно, в присутствии верных своих Чад, в Неделю православия объявляет чуждыми церковного общения (курсив мой. — Г. П.). Посему совершение панихиды или заупокойной литургии по графе Льве Толстом, в случае его смерти без покаяния и примирения с церковью, несомненно смутит совесть верных чад Святой Церкви и вызовет соблазн, который должен быть предупрежден.

Ввиду сего Святейший синод постановил воспретить совершение поминовения, панихид и заупокойных литургий по графе Льве Толстом, в случае его смерти без покаяния, о чем и поручил мне сообщить епархиальным преосвященным.

Вашего Преосвященства возлюбленнейшего о Господе брата, покорнейший слуга».

Это выступление синода против Толстого было первым официальным, хотя и секретным нападением церкви.

Второй шаг в этом направлении — отлучение — был сделан открыто, во всеуслышание — с целью поднять темные массы против Толстого, используя для этого церковную и гражданскую прессу, церковные амвоны и прочие средства из церковного и административно-полицейского арсенала.

* * *

Чем шире становился диапазон общественной деятельности Толстого, чем больше привлекал он в помощь себе молодежь, студенчество, тем больше росло недовольство в правящих и церковных кругах, усматривающих в его деятельности укор своему безразличию к народным нуждам. Церковники прямо заявляли: у церкви нет более опасного врага, чем Толстой.

«Мелкие газетки, проникавшие в деревню, вроде “Свита”, “Сына Отечества”, “Московского листка”, в своем лакейском усердии перед высшими кругами выставляли его как колебателя основ. Особенно яростны были нападения на Толстого со стороны херсонского архиепископа Никанора, книжки которого усердно распространяло духовенство. Главным образом он обрушивался на Толстого за “Крейцерову сонату”, применял к нему тексты из евангелия и причислял его к породе волков в овечьей шкуре и советовал его истребить, так как его учение расшатывает весь строй» [17].

Духовенство не спускало глаз с Толстого, всемерно препятствуя его общественной и просветительской деятельности. С благословения высших иерархов сельские священники цинично и грубо вмешивались в деятельность Толстого, его единомышленников и сотрудников, не останавливаясь перед провокацией, чтобы сорвать их работу.

Обратимся к воспоминаниям современников Толстого.

|

В записках В. М. Бонч-Бруевич [18] о работе в голодный год (1891—1892 гг.) в отряде Л. Н. Толстого рассказывается, как местное духовенство, озлобленное успешной деятельностью отрядов Л. Н. Толстого, пыталось натравить темные крестьянские массы на самоотверженную молодежь, работавшую по деревням и селам, объявляя о них с церковного амвона, что они — «антихристовы дети», подразумевая под антихристом самого Льва Толстого. «Духовные пастыри» задумали черное дело: поднять ослабевший от голода и нужды крестьянский люд на разгром отрядов Толстого и физическое уничтожение писателя, не считаясь с тем, что крестьяне потом окажутся совсем лишенными помощи.

«Совершенно непросвещенные, почти поголовно безграмотные, страшно изголодавшиеся крестьяне Рязанской губернии, — рассказывает В. М. Величкина, — не поверили злоязычной клевете духовенства». Относясь к Л. Н. Толстому с особенным почтением, они передали Величкиной обо всем, чему их подучало духовенство, и просили по-старому продолжать работу. Так благополучно разрешился подготовляемый духовенством погром организаций Толстого, занимавшихся помощью голодающим крестьянам [19].

Попытки духовенства препятствовать деятельности Толстого, развернувшего громадную работу по сбору средств и организации питания голодающих, вызывают чувство глубокого возмущения действиями «отцов» церкви даже теперь, когда через много лет перечитываешь страницы, повествующие о страшном бедствии — голоде, так часто посещавшем тогда бедную, нищую, убогую деревню.

Однако у духовенства находились и светские последователи.

С. Т. Семенов [20] записал в своих воспоминаниях, что Лев Николаевич был возмущен тем, «как одна религиозная барыня в Петербурге проповедовала, что помогать голодающим не нужно, ибо голод послал бог, в наказание людям, и облегчать это наказание — значит идти против воли бога. Он видел в этой проповеди высшую степень фарисейства» [21].

Эта барынька с каннибальской идеологией была характерным представителем своего класса, чуждого бедам и горестям народа, на труде которого они строили свое благополучие и к судьбе которого были абсолютно равнодушны.

* * *

Многолетние преследования, конечно, не могли не причинять боли и огорчений писателю. Однако, несмотря на увещевания и угрозы, Лев Толстой смело и энергично обличал все то, что считал причиной бедственного положения народа. Ничто не могло заставить замолчать великого писателя: «Его устами говорила вся та многомиллионная масса русского народа, — писал В. И. Ленин, — которая уже ненавидит хозяев современной жизни, но которая еще не дошла до сознательной, последовательной, идущей до конца, непримиримой борьбы с ними» [22].

Интересно отметить, что В. И. Ленин был в свое время сильно возмущен «дерзостью попов», решившихся предать публичной анафеме Толстого. «Смешно, — говорил он, — что эти чиновники в рясах “отлучают” Толстого от церкви, из которой он сам, — как и все здравомыслящие люди, — давным-давно ушел. Но эта анафема, эта травля гениального писателя с десятков тысяч амвонов церквей, это подуськивание темных черносотенных элементов на прямое насилие — омерзительно и ужасно».

В. Бонч-Бруевич

Вышедший в свет в 1899 году роман «Воскресение» привел в негодование и замешательство правительственные и высшие церковные круги. Церковники особенно настойчиво потребовали расправы с писателем. Назначение в 1900 году первоприсутствующим в синоде Антония, неоднократно ранее пытавшегося ускорить церковную расправу с Толстым, крайнее озлобление обер-прокурора Победоносцева, узнавшего себя в омерзительной фигуре Топорова, — все это ускорило приготовления к отлучению Толстого. Победоносцев добился согласия царя. Синод получил свободу действий.

|

11 февраля 1901 года митрополит Антоний писал Победоносцеву: «Теперь в синоде все пришли к мысли о необходимости обнародования в “Церковных Ведомостях” Синодального суждения о графе Толстом. Надо бы поскорее это сделать. Хорошо было бы напечатать в хорошо составленной редакции синодальное суждение о Толстом в номере “Церковных Ведомостей” будущей субботы, 17 февраля, накануне Недели православия. Это не будет уже суд над мертвым, как говорят о секретном распоряжении (имеется в виду циркулярное письмо синода 1900 г. о запрещении отпевания Толстого. — Г. П.), и не обвинение без выслушания оправдания, а “предостережение” живому...» [23].

24 февраля 1901 года, с опозданием на семь дней против задуманного срока, «Церковные Ведомости при Святейшем Правительствующем Синоде» опубликовали «Определение Святейшего Синода от 20—22 февраля 1901 года о графе Льве Толстом», а на следующий день, в воскресенье 25 февраля, газеты вышли с полным текстом этого определения на первых полосах, на самом видном месте под жирным заголовком «Определение Св. Синода» — без каких-либо комментариев. Только некоторые газеты, как, например, «Русское слово» и даже «Московские ведомости» [24], поместили Определение в рубрике «Телеграммы Русского телеграфного агентства», среди прочих известий, на самом скромном месте.

Газета «Полтавские губернские ведомости» привела определение синода в кратком изложении, подчеркнув этим свою отрицательную оценку этого акта. Видимо, в данном случае имело место влияние В. Г. Короленко, пользовавшегося в Полтаве, где он в то время жил, большой популярностью.

Приводим текст Определения синода:

«Определение Святейшего Синода от 20—22 февраля 1901 г., № 557, с посланием верным чадам православные грекороссийские церкви о графе Льве Толстом [25].

Святейший синод в своем попечении о чадах Православной церкви, об охранении их от губительного соблазна и о спасении заблуждающихся, имев суждение о графе Льве Толстом и его противохристианском и противоцерковном лжеучении, признал благовременным, в предупреждение нарушения мира церковного, обнародовать через напечатание в “Церковных ведомостях” нижеследующее свое послание:

Божиею милостию Святейший Всероссийский Синод верным чадам Православные Кафолические Грекороссийские Церкви о Господе радоватися...

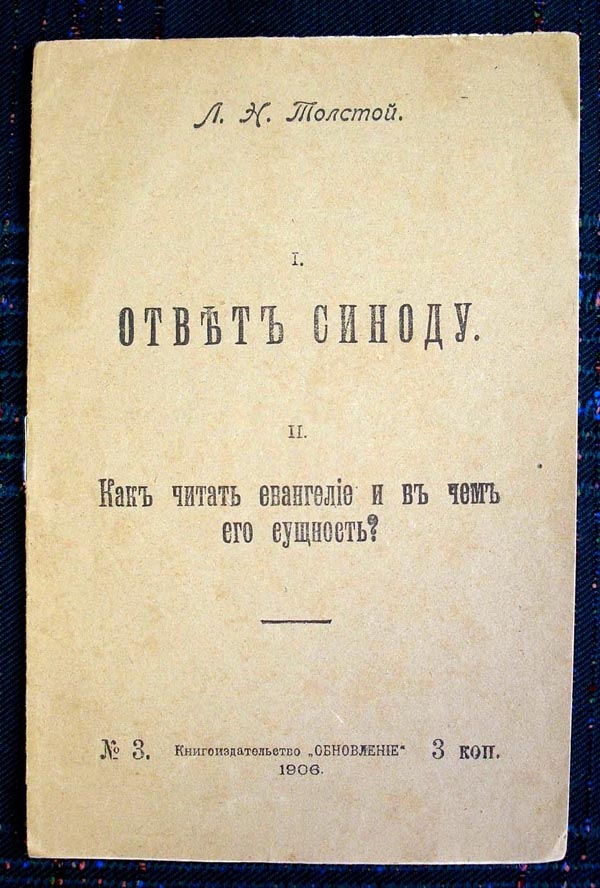

“Молим вас, братие, блюдитеся от творящих распри и раздоры, кроме учения, ему же вы научитеся, и уклонитеся от них”. Изначала Церковь Христова терпела хулы и нападения от многочисленных еретиков и лжеучителей, которые стремились ниспровергнуть ее и поколебать в существенных ее основаниях, утверждающихся на вере в Христа, Сына Бога Живого. Но все силы ада, по обетованию Господню, не могли одолеть Церкви святой, которая пребудет неодоленною во веки. И в наши дни Божиим попущением явился новый лжеучитель, граф Лев Толстой. Известный миру писатель, русский по рождению, православный по крещению и воспитанию своему, граф Толстой; в прельщении гордого ума своего дерзко восстал на Господа и на Христа Его и на святое Его достояние, явно пред всеми отрекся от вскормившей и воспитавшей его Матери, Церкви Православной, и посвятил свою литературную деятельность и данный ему от Бога талант на распространение в народе учений, противных Христу и Церкви, и на истребление в умах и сердцах людей веры отеческой, веры православной, которая утвердила вселенную, которою жили и спасались наши предки и которою доселе держалась и крепка была Русь святая. В своих сочинениях и письмах, во множестве рассеиваемых им и его учениками по всему свету, в особенности же в пределах дорогого Отечества нашего, он проповедует, с ревностью фанатика, ниспровержение всех догматов Православной Церкви и самой сущности веры христианской: отвергает личного живого Бога во святой Троице славимого, Создателя и Промыслителя вселенной, отрицает Господа Иисуса Христа — Богочеловека, Искупителя и Спасителя мира, пострадавшего нас ради человеков и нашего ради спасения и воскресшего из мертвых; отрицает бессемейное зачатие по человечеству Христа Господа и девство до рождества и по рождестве Пречистой Богородицы и Приснодевы Марии, не признает загробной жизни и мздовоздаяния, отвергает все таинства Церкви и благодатное в них действие Святого Духа и, ругаясь над самыми священными предметами веры православного народа, не содрогнулся подвергнуть глумлению величайшее из Таинств, святую Евхаристию. Все сие проповедует граф Лев Толстой непрерывно, словом и писанием к соблазну и ужасу всего православного мира, и тем не прикровенно, но явно перед всеми, сознательно и намеренно отторг себя от всякого общения с Церковию Православною. Бывшие же к его вразумлению попытки не увенчались успехом. Посему Церковь не считает его своим членом и не может считать, доколе он не раскается и не восстановит своего общения с нею. Ныне о сем свидетельствует перед всей Церковию к утверждению правостоящих и к вразумлению заблуждающихся, особливо же к новому вразумлению самого графа Толстого. Многие из ближних его, хранящих веру, со скорбию помышляют о том, что он на конце дней своих остается без веры в Бога и Господа Спасителя нашего, отвергшись от благословений и молитв Церкви и от всякого общения с нею.

Посему, свидетельствуя об отпадении его от Церкви, вместе и молимся, да подаст ему Господь покаяние и разум истины. Молимтися милосердный Господи, не хотяй смерти грешных, услыши и помилуй, и обрати его ко святой Твоей Церкви. Аминь.

Подлинное подписали:

Смиренный Антоний, митрополит С.-Петербургский и Ладожский

Смиренный Феогност, митрополит Киевский и Галицкий

Смиренный Владимир, митрополит Московский и Коломенский

Смиренный Иероним, архиепископ Холмский и Варшавский

Смиренный Иаков, епископ Кишиневский и Хотинский

Смиренный Маркелл, епископ Смиренный Борис, епископ».

Через четырнадцать лет В. Скворцов на страницах издаваемой им в Петрограде церковной газеты «Колокол» от 10 ноября 1915 г. в очерке «К истории отлучения Л. Н. Толстого» описал предысторию отлучения, из которой мы приводим наиболее интересные строки:

«...Митрополит Антоний, лично иерарх чуткой души, добрый и великодушный, но совершенно человек не инициативы и не борьбы: про безволие владыки покойный Победоносцев в минуту досады выражался весьма решительно и малоуважительно: “кто нашего митрополита, как (метлу. — Г. П.) в руки возьмет, тот и метет...”

Во всяком случае, инициатива об издании синодского акта 20—22 февраля 1901 г. исходила от митрополита Антония и совершенно неожиданно и в настойчивой форме.

Помню, кажется, 18 февраля потребовал меня к себе В. К. Саблер [26] и передал мне совершенно доверительное поручение обер-прокурора немедленно составить доклад с точным изложением системы религиозного лжеучения Л. Толстого. Причем добавил, что Св. Синод предполагает издать послание в ограждение верных чад Церкви от увлечения Толстовской ересью.

...Доклад было мне нетрудно составить и, кажется, в тот же вечер я его передал В. К. Саблеру, а последний направил его к К. П. Победоносцеву.

В историческом деле канцелярии Св. Синода об отпадении гр. Толстого от Церкви должны иметься три документа, относящихся к этому делу: 1) мой доклад с изложением учения Толстого, 2) собственноручно написанный К. П. Победоносцевым проект синодального послания и 3) исправленная митрополитом Антонием и другими членами Св. Синода редакция послания по определению Св. Синода от 20—22 февраля № 557, появившегося в “Церковных Ведомостях”.

Сделанные иерархами синода исправления были направлены к смягчению тона и содержания послания, с тем, чтобы оно имело характер не отлучения от Церкви, а засвидетельствования об отречении Льва Толстого от православия и отпадения его от Церкви, а также призыва к покаянию.

Для окончательного установления редакции потребовалось целых два заседания. Акт был подписан 7 иерархами, из которых ныне здравствуют только митрополит Владимир и архиепископ Иаков Казанский.

Акт был опубликован в “Церковных Ведомостях”, почетный экземпляр каковых был препровожден обер-прокурором в высокие сферы, впервые тогда осведомившиеся об этом историческом шаге, самостоятельно предпринятом высшею церковною властью».

Скворцов не связал концы с концами. С одной стороны, Антоний обладал «чуткой душой», был «добрым, великодушным» и настолько неинициативным, что Победоносцев сравнивал его с метлой, которую кто «в руки возьмет, тот и метет». С другой стороны, Скворцов вынужден был признать, что именно Антоний «совершенно неожиданно и в настойчивой форме» потребовал церковной расправы над Толстым.

Далее. Два заседания семь иерархов мучились над текстом отлучения, для того чтобы сделать его непохожим на отлучение, но как ни старались «святые отцы», их определение было всеми понято и принято только как отлучение и ни в коем случае не как отпадение; Кстати сказать, церковники впоследствии сами отказались от этой маскировки и уже официально называли этот акт отлучением.

И наконец, не считая двух «здравствующих» старцев Владимира и Иакова, все остальные, причастные к определению Синода о Толстом, умерли. Но Николай II был жив. И поэтому Скворцов повествует, что «почетный экземпляр» определения синода был препровожден «в высокие сферы (т. е. царю. — Г. П.), впервые тогда осведомившиеся об этом историческом шаге самостоятельно предпринятом высшею церковною властью». По версии Скворцова, пытавшегося выгородить царя, Николай II якобы не знал о готовящемся отлучении Толстого. В действительности же Победоносцев получил согласие царя на это выступление церкви, кроме того, по положению о синоде, действовавшему еще со времен Петра I, никаких «исторических шагов» без предварительной санкции царя как главы церкви и его представителя — обер-прокурора синод самостоятельно предпринимать не имел права. Всякие попытки синода проявить самостоятельность всегда пресекались самым решительным образом.

Итак, инициатива издания этого акта исходила от митрополита Антония. Текст определения был написан непосредственно самим Победоносцевым, а затем отредактирован Антонием вместе с другими членами синода и одобрен царем.

Примечательно, что определение составлено в крайне осторожных выражениях. Подчеркивая огромный и непререкаемый авторитет Льва Толстого, авторы текста не решились открыто заявить об отлучении его от церкви, но лицемерно свидетельствовали об «отпадении его от церкви» и, как мы увидим далее, не раз пытались использовать эту формулу отлучения для защиты себя от упреков возмущенной общественности.

Хотя определение заканчивается словами молитвы о возвращении Толстого в лоно церкви, не остается никакого сомнения в подлинных намерениях синода — поднять на Толстого темную массу религиозных фанатиков-изуверов, способных на самое бесчеловечное и жестокое преступление «во имя божие».

Последующие события подтвердили это: тотчас же после опубликования текста отлучения с благословения синода с церковных амвонов полился поток злобных и оскорбительных эпитетов, выкриков и угроз в адрес писателя, и чем выше был ранг иерархов, тем яростнее громили они «дерзко восставшего на господа лжеучителя», разжигая и распаляя низменные инстинкты толпы призывом всяческих бед и несчастий на голову Толстого.

И не только с амвонов, но и со страниц церковных, реакционных и черносотенных газет и журналов на Толстого, как из рога изобилия, посыпались обвинения во всех смертных грехах и несовместимые со здравым смыслом выдумки.

Остановимся на одном из таких «писаний», опубликованном на страницах «Тульских епархиальных ведомостей» за подписью Михаила С-ко:

«Замечательное явление с портретом графа Л. Н. Толстого.

Многими лицами и в том числе пишущим сии строки замечено удивительное явление с портретом графа Л. Н. Толстого. После отлучения Толстого от церкви определением богоучрежденной власти выражение лица графа Толстого приняло чисто сатанинский облик: стало не только злобно, но свирепо и угрюмо...

Впечатление, получаемое от портрета гр. Толстого, объяснимо только присутствием около его портретов нечистой силы (бесов и их начальника диавола), которым усердно послужил во вред человечества трехокаянный граф».

Кто же скрывался под псевдонимом «С-ко»?

Автором заметки был сын московского адвоката М. А. Сопоцько, в прошлом толстовец. Нам еще не раз придется сталкиваться с образчиками его выступлений против Толстого, в которых, пресмыкаясь перед начальством, он не останавливался ни перед подлостью, ни перед глумлением.

За участие в студенческой демонстрации по поводу смерти Чернышевского Сопоцько был исключен из Московского университета и выслан в Вологду. С этого времени он начинает переписываться с Толстым, затем, по освобождении, принимает участие в работе толстовских организаций помощи голодающим, становится деятельным и ревностным сотрудником.

В 1895 году Сопоцько был вновь арестован по подозрению в распространении среди крестьян революционных взглядов, заключен в тюрьму, а затем выслан в Вологодскую губернию.

Ссылка подействовала на Сопоцько удручающим образом. Он впал в мистицизм, вернулся к православию и, отказавшись от всякого общения с Толстым, выступил против него. Этот категорический переход от толстовства к православию содействовал освобождению Сопоцько из ссылки. В 1896 году он поступил в Муромский монастырь, чтобы там, по его словам, «окрепло и как сталь закалилось в огне послушнических скорбей, трудов и унижений» его православие. В этом же году он послал Толстому угрожающее письмо: «Если не обратитесь от неверия к вере Христовой, которая истинная, а не ложная (“православная”), то гнев божий над вами».

Вскоре, по указанию Победоносцева, в конце 1896 года, в приложении к «Церковным ведомостям» выпускается книжка: «Плоды учения гр. Л. Н. Толстого», в которой в числе «нескольких писем одного бывшего в числе самых ревностных учеников его» приведены письма Сопоцько к Черткову [27] и Толстому. Зарабатывая себе прощение, Сопоцько идет на все, становится псаломщиком, затем миссионером, затем мелким служащим в петербургской духовной консистории и т. д.

Наконец прощение получено. Он снова в высшем учебном заведении — Юрьевском университете, уже член Союза русского народа и деятельный сотрудник черносотенной газеты «Русское знамя».

Во время первой мировой войны Сопоцько был военным врачом. В 1917 году эмигрировал за границу. Дальнейшая судьба его неизвестна...

Конечно, Сопоцько не заслуживал бы того внимания, которое ему здесь уделено, если бы он был одинок. Среди интеллигентиков-либералов того времени нередко встречались личности, торговавшие своей совестью ради прощения ведомством внутренних дел «грехов молодости».

* * *

Ту зиму семья Толстых проводила в Москве в своем доме в Хамовническом переулке [28]. Известие об отлучении было получено вместе с очередными номерами свежих газет, а вместе с ним в тихий переулок устремился людской поток, пошли пачки писем, телеграмм.

Вот что записала 6 марта в своем дневнике С. А. Толстая:

«Пережили много событий, не домашних, а общественных. 24 февраля [29] было напечатано во всех газетах отлучение от церкви Льва Николаевича...

Бумага эта вызвала негодование в обществе, недоумение и недовольство среди народа. Льву Николаевичу три дня подряд делали овации, приносили корзины с живыми цветами, посылали телеграммы, письма, адресы. До сих пор продолжаются эти изъявления сочувствия Л. Н. и негодование на Синод и митрополитов. Я написала в тот же день и разослала свое письмо Победоносцеву и митрополитам... В то же воскресенье — 24 февраля, Лев Николаевич шел с Дунаевым [30] по Лубянской площади [31], где была толпа в несколько тысяч человек. Кто-то, увидав Льва Николаевича, сказал: “Вот он, дьявол в образе человека”. — Многие оглянулись, узнали Льва Николаевича, и начались крики: “Ура, Лев Николаевич, здравствуйте, Лев Николаевич! Привет великому человеку! Ура!” Толпа все прибывала, крики усиливались; извозчики убегали... Наконец, какой-то студент-техник привел извозчика, посадил Льва Николаевича и Дунаева, а конный жандарм, видя, что толпа хватается за вожжи и держит под уздцы лошадь, вступился и стал отстранять толпу.

Несколько дней продолжается у нас в доме какое-то праздничное настроение; посетителей с утра до вечера — целые толпы» [32].

Письмо С. А. Толстой митрополиту Антонию и Победоносцеву, о котором она упоминает в дневнике, было написано тотчас же после опубликования Определения синода и отправлено инициаторам отлучения.

Победоносцев оставил письмо без ответа, но Антонию, подпись которого под Определением стояла на первом месте, трудно было хранить молчание, тем более что, как это будет видно дальше, письмо Толстой получило широкую известность.

Более двух недель медлил Антоний, надеясь, что Определение найдет поддержку в обществе и даст возможность синоду, не теряя престижа, выйти из затруднительного положения.

Однако эти надежды не оправдались. Напротив, недовольство синодом возрастало день ото дня, о чем свидетельствовали получаемые им письма от представителей разных слоев русского общества, осуждающие отлучение.

Произошло небывалое в истории синода. Первоприсутствующий член синода митрополит Антоний под давлением общественного мнения вынужден был силою обстоятельств выступить на страницах синодального органа с объяснением действий синода и оправданием определения и в заключение просить у жены Толстого прощения за задержку ответа на ее письмо.

24 марта 1901 года в «Прибавлении» к № 12 неофициальной части «Церковных ведомостей» приведены полностью письмо С. А. Толстой и ответ на него Антония.

Письмо графини С. А. Толстой к Митрополиту Антонию:

«Ваше Высокопреосвященство.

Прочитав (вчера) в газетах жестокое определение Синода об отлучении от церкви мужа моего, графа Льва Николаевича Толстого, и увидав в числе подписей пастырей церкви и вашу подпись, я не могла остаться к тому вполне равнодушна. Горестному негодованию моему нет пределов. И не с точки зрения того, что от этой бумаги погибнет духовно муж мой: это не дело людей, а дело Божие. Жизнь души человеческой, с религиозной точки зрения, — никому неведома и, к счастью, — не подвластна. Но с точки зрения той Церкви, к которой я принадлежу и от которой никогда не отступлю, — которая создана Христом для благословения именем Божьим всех значительных моментов человеческой жизни: рождений, браков, смертей, радостей и горестей людских, которая должна громко провозглашать закон любви, всепрощения, любовь к врагам, к ненавидящим нас, молиться за всех, — с этой точки зрения для меня непостижимо определение Синода.

...Оно вызовет не сочувствие (разве только “Моск. Ведомостей”) а негодование в людях и большую любовь и сочувствие ко Льву Николаевичу. Уже мы получаем такие изъявления и им не будет конца со всех сторон мира.

Не могу не упомянуть еще о горе, испытанном мною от той бессмыслицы, о которой я слышала раньше, а именно: о секретном распоряжении Синода священникам не отпевать в церкви Льва Николаевича в случае его смерти.

Кого же хотят наказывать? Умершего, ничего не чувствующего уже человека, или окружающих его, верующих и близких ему людей? Если это угроза, то кому и чему?

Неужели для того, чтобы отпевать моего мужа и молиться за него в церкви, я не найду — или такого порядочного священника, который не побоится людей перед настоящим Богом любви, или не порядочного, которого можно подкупить большими деньгами для этой цели?

Но мне этого и не нужно. Для меня церковь есть понятие отвлеченное, и служителями ее я признаю только тех, кто истинно понимает значение церкви.

Если же признать церковью людей, дерзающих своей злобой нарушать высший закон любви Христа, то давно бы все мы, истинно верующие и посещающие церковь, ушли бы от нее.

И виновны в грешных отступлениях от церкви — не заблудившиеся, ищущие истины люди, а те, которые гордо признали себя во главе ее, и вместо любви, смирения и всепрощения, стали духовными палачами тех, кого вернее простит Бог за их смиренную, полную отречения от земных благ, любви и помощи людям жизнь, хотя и вне церкви, чем носящих бриллиантовые митры и звезды, но карающих и отлучающих от церкви — пастырей ее.

Опровергнуть мои слова лицемерными доводами — легко. Но глубокое понимание истины и настоящих намерений людей — никого не обманет.

Графиня София Толстая

26 февраля 1901 года.

Москва, Хамовнический переул., 21» [33].

Ответ Митрополита Антония:

«Милостивая Государыня,

Графиня София Андреевна!

Не то жестоко, что сделал Синод, объявив об отпадении от Церкви вашего мужа, а жестоко то, что сам он с собой сделал, отрекшись от веры в Иисуса Христа», — начинает Антоний свой ответ.

Нет необходимости цитировать полностью его письмо, составленное в стиле бесцветной семинарской риторики с обилием текстов из церковных книг, с неубедительными попытками оправдать Определение синода об отлучении Толстого от церкви, обосновать постановление синода о запрещении христианского погребения Толстого в случае его смерти...

Заканчивает Антоний хитрой уверткой, оправдывая промедление с ответом якобы ожиданием, когда минет острота первого впечатления...

«В заключение прошу прощения, что не сразу вам ответил. Я ожидал, пока пройдет первый острый порыв вашего огорчения.

Благослови вас Господь и храни, и графа — мужа вашего — помилуй!

Антоний, Митрополит С.-Петербургский 1901 г. марта 16».

Назвав Определение жестоким, С. А. Толстая особенно подчеркнула в своем письме, что оно принято синодом вопреки божеским законам о любви и всепрощении, на что Антоний не без хитрости отвечает, что любовь божья прощает, но не всех и не за все. Синодальный акт, говорит он далее, не нарушает Христов закон любви, но есть акт любви, акт призыва к возврату в церковь и верующих — к молитве о Толстом.

При этом Антоний дипломатично умолчал о том, что наряду с «призывом» к молитве о Толстом он благословил кампанию преследования писателя церковниками.

Лицемерный ответ Антония был рассчитан на широкое обнародование для оправдания действий синода и для успокоения общественного мнения, возмущенного отлучением и травлей Толстого.

Подробно об этом рассказывал близкий к синоду протоиерей Орнатский («Петербургская газета», 1901, 27 марта):

«Обнародование письма графини С. Толстой и ответа на него его высокопреосвященства митрополита Антония имело свои веские и более чем уважительные причины, так как письмо графини стало очень широко распространяться в публике и не только в заграничных газетах и ходивших по рукам рукописных переводах — что не было бы еще таким широким распространением. Распространялись еще до появления в заграничной печати гектографические копии и не перевода, а подлинника письма, т. е. черновика его, и распространялись в огромном количестве экземпляров. Один экземпляр такой копии был получен и у нас в Экспедиции заготовления государственных бумаг. С ним я и поехал к его высокопреосвященству. Владыка сверил копию письма с подлинником, — она оказалась тождественной. Тогда-то и решено было, в виде противодействия распространения одностороннего мнения, обнародовать как письмо графини, так и ответ владыки. Сперва оба эти документа были изготовлены на гектографе и раздавались в Синоде, а затем уже решено было напечатать их в прибавлении к “Церковным Ведомостям”».

Орнатский откровенно высказал подлинную причину выступления Антония в печати: нужно было спасать положение и лицо синода. Последствия отлучения были настолько неблагоприятны для его инициаторов, что считавший себя непререкаемым авторитетом в делах охраны и укрепления незыблемости основ самодержавия и церкви Победоносцев в письме к главному редактору журнала “Церковные ведомости” протоиерею Л. А. Смирнову с горечью вынужден был признать, что “Послание” синода о Т. (Толстом. — Г. П.) вызвало целую “тучу озлобления” [34].

Несомненный интерес представляют дневниковые записи С. А. Толстой о впечатлении, произведенном ее письмом к Антонию:

26 марта: «Очень жалею, что не писала последовательно события, разговоры и пр. Самое для меня интересное были письма, преимущественно из-за границы, сочувственные моему письму к Победоносцеву и трем митрополитам. Никакая рукопись Л. Н. не имела такого быстрого и обширного распространения, как это мое письмо. Оно переведено на все иностранные языки...»

27 марта: «На днях получила ответ митрополита Антония на мое письмо. Он меня совсем не тронул. Все правильно и все бездушно. А я свое письмо написала одним порывом сердца — и оно обошло весь мир и просто заразило людей искренностью».

Полемика Антония с С. А. Толстой вызвала новый поток осуждающих писем в адрес синода.

|

Остановимся на переписке М. Казембек [35] с митрополитом Антонием и письме И. Дитерихса [36] Победоносцеву, очень выразительно характеризующих этих государственных деятелей.

«Как жаль, что отлучение Толстого свершилось, — писала митрополиту Антонию М. Л. Казембек. — Послание синода написано и мягко, и даже симпатично, но все же несвоевременно. Зачем прибегать к мерам, которые приводят к обратным результатам, и вместо того, чтобы скреплять церковь, расшатывают ее».

От митрополита Антония последовал ответ: «Я с вами не согласен, что синодальный акт о Толстом может послужить к разрушению Церкви. Я, напротив, думаю что он послужит к укреплению ее. С окончанием поста я думаю, все толки по этому делу прекратятся, и общество со временем будет благодарить синод, что он дал ему тему, которая заняла его на все скучное для него великопостное время. С толстовцами завязалась у нас подпольная полемика. Они бьют нас сатирами и баснями, и у нас нашлись тоже свои сатирики, хотя и не совсем удачные. На этом поприще мы не подготовлены бороться. Война создаст или вызовет таланты. Первоначальный трагизм заменился, пожалуй, комизмом, а победа будет все же на стороне церкви».

М. Л. Казембек, возмущенная игривостью и цинизмом ответа Антония, вновь писала ему: «Я вовсе не поклонница идей Толстого, но скажу вам только две вещи: 1) мне рассказывали из довольно верного источника следующее: лет 12—15 тому назад, когда Толстой впервые публично отрекся от православия, от веры в Христа — бога и от церкви, в кружке покойного государя некто сказал, что в сущности Толстой подлежит отлучению. На это Александр III ответил: “ну, уж нет, мученического венца я на него не надену”. 2) В вашем письме сквозит насмешка над “обществом”, которое из синодального акта сделало себе забаву на “скучное великопостное время”...

То, что не было в Петербурге ни одного дома, где не происходило бы жарких дебатов на эту тему, вы, по-видимому, считаете забавным и даже комичным. В ваших устах меня это удивляет... Стало быть, “общество” и “весь Петербург” (да и вся Россия) не достойны внимания... Это не люди, не души...» [37]

Ответ Антония действительно поражает своей беспринципностью, попыткой отшутиться, показать отлучение Толстого как фарс, комедию.

Видимо, в арсенале синодских богословов не нашлось ни одного убедительного аргумента, который они могли бы выдвинуть в оправдание определения. Самоуверенное заявление Антония о том, что «победа будет все же на стороне церкви», оказалось пустым бахвальством. Как известно, победил Лев Толстой, и русская церковь понесла такое поражение, равного которому она не имела за всю историю своего существования.

Исключительный интерес представляет письмо Дитерихса, замечательное по смелости и яркости:

«Г-ну обер-прокурору Синода Константину Петровичу Победоносцеву.

Милостивый государь,

Вы состоите главой касты, именующей себя российским православным духовенством, и вершите все так называемые “религиозные дела”.

Одним из последних актов Вашей деятельности явилось отлучение от церкви Л. Н. Толстого, наделавшее столько нелестного для Вас шума как в России, так и за границей.

Исходя из того понимания служения церкви, которое выражено всем законодательным кодексом православного Синода, Вы действуете вполне последовательно, хотя этим не только не повредили Л. Н. Толстому, но оказали значительную услугу, привлекли к нему симпатии всех искренних людей. Кроме того, всякий искренний и свободомыслящий человек может пожелать только, чтобы над ним Вы проделали ту же манипуляцию и освободили его от тех обязательств при жизни и по смерти, которые накладывает государственная церковь на паству.

Но, вместе с тем, этим декретом о Толстом Вы лишний раз обнаружили присущие Вам и Вашему синклиту свое, кощунственное отношение к идее христианства, ханжество и величайшее лицемерие, ибо ни для кого не тайна, что этим путем Вы хотели подорвать доверие народных масс к авторитетному слову Льва Толстого.

В известном Вам письме гр. С. А. Толстая прекрасно выставила поступок в его настоящем свете, и мне нечего прибавить к ее словам. Она выразила те чувства, которые волнуют ее, как самого близкого Льву Николаевичу человека, и притом искренно верующего. Будучи одним из тех близких ему людей, о которых упоминается в указе Синода я счел своим нравственным долгом заявить откровенно о том, что не совместные с митрополитом и архиереями молитвы возносить буду о спасении души Л. Н., но совместно с ним отрекаюсь от всякой солидарности с подобными Вам изуверами и всеми силами буду стремиться обличать перед лицом народа тот грубый обман, в котором Вы все — служители церкви — держите его и при помощи коего властвуете над ним.

Люди вашей касты так привыкли к этой власти, что даже мысли не допускаете, что царству вашему придет конец...

Но то же думали все угнетатели свободы духа всех народов, о которых ныне история повествует с ужасом и омерзением. Вы тщательно скрываете Вашу роль суфлера, действуя повсюду под прикрытием царского имени, и потому личность Ваша не всем ясна; но число зрячих как в обществе, так и в народе растет, слава Богу, и я один из тех, который имел возможность видеть воочию плоды Вашей деятельности и оценить их по достоинству».

Далее автор говорит об известных ему по службе на Кавказе бедствиях, претерпеваемых сосланными туда сектантами, подвергающимися жестоким гонениям по указанию Победоносцева, о насильственном насаждении православия среди мусульманского населения Кавказа, лживости и фарисействе Победоносцева.

«Вы солгали другому близкому лицу, стараясь разуверить его в том, что Синод не издавал секретного предписания о недопущении отпевания тела Л. Толстого в случае его смерти, а между тем в это время по всем епархиям были уж разосланы указы от 5 апреля 1900 г. с воспрещением духовенству служить по нем панихиды...

Я мог бы привести веские доказательства всему сказанному и выставить деятельность Вашу на моей родине в настоящем свете, если бы знал, что письмо это способно навести Вас на размышление о нравственной правоте Ваших поступков; но, зная Вашу самоуверенную бессовестность, и то, что Вы слишком поглощены заботами об охране государства от надвигающейся отовсюду крамолы, я считаю это излишним.

Да и главная цель моего письма не есть изобличение Вас, но желание заявить публично о своем выходе из православия, пребывать в коем, даже номинально, стало для меня невыносимым. (Несмотря на мою немецкую фамилию, я принадлежу к чисто русской семье, был воспитан в строгом православном духе.) Желание отречься от православия я ощущал уже несколько лет и особенно с тех пор, как был выслан с Кавказа за участие, проявленное к судьбе гонимых Вами духоборов, — но малодушие мешало.

Упомянутый указ Синода о Л. Н. Толстом помог мне разобраться в моем личном отношении к православию, как государственной религии, и я искренно рад, что теперь открыто могу заявить перед всеми, что православным перестал быть.

Не задаюсь также мыслью о том, будут ли еще со стороны русских людей подобные заявления или нет, если будут, тем лучше, если нет, то тем более нужно, чтобы хоть кто-нибудь заявил откровенно то, что думает большинство сознательно живущих людей.

Считаю долгом довести об этом до Вашего сведения только потому, что, не будучи эмигрантом и имея паспорт русского подданного, по которому числюсь православным, и тем самым пользуюсь и привилегиями, связанными с этим, и которых, по существующим русским законам, должен буду лишиться, — о чем и можете донести, куда следует.

Поступая так, действую совершенно самостоятельно, без всякого с чьей-либо стороны наущения и сознательно несу за то всю ответственность.

Англия, март 1901 г.»

Письмо Дитерихса было напечатано в заграничной прессе и получило широкую известность.

С большим одобрением отозвался об этом письме Толстой, прочитавший его во французской газете «Орор».

Можно с уверенностью сказать, что до письма Дитерихса в печати не было более откровенного обличительного выступления против Победоносцева.

С другой стороны, письмо Дитерихса положило начало серии открытых демонстративных заявлений о выходе из дискредитировавшего себя православия; за ним последовали аналогичные заявления в синод с просьбой об отлучении от разных лиц, как из числа единомышленников Толстого, так и со стороны отдельных представителей русской внерелигиозной интеллигенции.

Письмо Дитерихса было оставлено Победоносцевым без ответа.

Святейший синод отлучил Толстого от церкви. Тем лучше, этот подвиг зачтется ему в час народной расправы с чиновниками в рясах, жандармами во Христе, с темными инквизиторами, которые поддерживали и еврейские погромы и прочие подвиги черносотенной царской шайки.

В. И. Ленин

Как мы уже говорили, неожиданно для синода и, конечно, вопреки замыслам «отцов» церкви и реакционных кругов отлучение от церкви содействовало необычайному росту популярности Толстого.

Народная любовь к писателю и трибуну была той твердыней, о которую разбились попытки синода опорочить и принизить имя Толстого. Народ не позволил надругаться над Толстым и в едином порыве встал на его защиту.

Вслед за отлучением в Петербурге, Москве, Киеве и многих других городах начались демонстрации, выражавшие сочувствие Толстому.

В Петербурге, на XXIV Передвижной выставке, около исполненного Репиным портрета Льва Николаевича (купленного музеем Александра III) «были две демонстрации: в первый раз небольшая группа людей положила цветы к портрету; в прошлое же воскресенье, 25 марта 1901 года, в большом зале выставки собралась толпа народа. Студент встал на стул и утыкал букетами всю раму, окружающую портрет Льва Николаевича. Потом стал говорить хвалебную речь, затем поднялись крики “ура”, с хор посыпался дождь цветов; а следствием всего этого то, что портрет с выставки сняли и в Москве он не будет, а тем более в провинции...» (Из дневника С. А. Толстой, запись 30 марта 1901 г. — со слов И. Е. Репина), присутствовавшие на выставке послали Толстому приветственную телеграмму с 398 подписями, которая, ввиду запрещения передавать на имя Толстого сочувственные телеграммы, доставлена ему не была. Текст ее Толстой получил впоследствии — по почте.

Киевляне послали Толстому адрес — «величайшему и благороднейшему писателю нашего времени». Адрес собрал более 1000 подписей. Такие же адресы посылались из других городов.

В Полтаве, в переполненном зале театра, где шла пьеса Толстого «Власть тьмы», публика устроила шумную овацию в честь писателя.

Среди бесчисленных откликов — приветствия от рабочих Прохоровской мануфактуры, от группы политических ссыльных из Архангельска, от рабочих из города Коврова, от испанских журналистов и многие другие.

В защиту Толстого стали появляться карикатуры, басни и стихи.

Первой по времени была напечатана басня неизвестного автора «Ослы и Лев». Она впервые появилась в ежемесячном журнале «Свободная мысль» (редактор К. И. Бирюков) в № 14 за 1901 г.

Известны еще басни: «Голуби-победители» и «Глупей-Синод»; продолжаются дальнейшие поиски сатирических произведений, посвященных отлучению, устанавливается их авторство [38].

В одном из дел о студенческих волнениях и протестах хранится карандашный набросок, сделанный студентами Императорского Московского технического училища, избражающий заседание синода 22 февраля 1901 года.

Члены синода представлены мышами, а Толстой — котом. На рисунке надпись: «Как мыши кота хоронили», а далее «Святейший Синод решил не считать графа Л. Толстого в числе членов церкви. А ему начхать».

Этот рисунок 26 февраля 1901 года был снят со стены в училище и представлен попечителем Московского учебного округа министру народного просвещения.

Волнения в обществе в связи с отлучением Толстого вызвали беспокойство правящих верхов и департамента полиции, которому была вверена забота о наблюдении за колебаниями настроений.

Не довольствуясь обычной слежкой за Толстым и теми, кто постоянно общался с ним, департамент полиции произвел перлюстрацию (тайное прочтение) многих частных писем людей, не имевших никакого касательства к Толстому, чтобы выявить их отношение к акту отлучения писателя.

Перлюстрации подвергались главным образом письма сановных лиц и представителей чиновного мира Петербурга и Москвы.

В составленной департаментом полиции сводке результатов перлюстрации мы находим много отзывов о синодальном акте, о «святых отцах», отлучивших Толстого, их вдохновителе — Победоносцеве и о самом Толстом. Несмотря на то что авторы писем по большей части не являлись последователями Толстого и не разделяли его взглядов на религию и церковь, почти во всех письмах высказываются порицания Синоду, акт отлучения расценивается как нечто несвоевременное, ненужное, глупое и вредное для престижа церкви.

Например, в письме графа Игнатьева [39] есть следующие строки: «Нет, это публичное заявление синода едва ли своевременно, и в глазах легкомысленных и заблужденных людей только увеличит, пожалуй, значение Толстого и враждебность к строю церкви православной».

Консультант министерства юстиции юрисконсульт кабинета его величества Н. А. Лебедев писал: «Прочитал сейчас указ Синода о Толстом. Что за глупость. Что за удовлетворение личного мщения. Ведь ясно, что это дело рук Победоносцева и что это он мстит Толстому... Прежде не понимали его лжеучений, а синод их подчеркнул. По смерти похоронят Толстого, как мученика за идею, с особой помпой. На могилу его будут ходить на поклонение. Что меня огорчает, так это отсутствие в епископах духа любви и применения истин христианства... Народился новый тип священника-чиновника, который смотрит на дело, как на службу, и только заботится о получении денег за требы. Все это горько и прискорбно. Говорят, что Толстой писал государю по поводу молокан и духоборов [40]. Говорил в письме, что государь молод и находится под влиянием добряка и добродушного Сипягина [41] и хитрого зловредного царедворца Победоносцева. Письмо произвело сильное впечатление. Победоносцев рвал и метал...».

В письме из Петербурга в Тифлис некоей Н. П. Агапьевой взяты на отметку следующие строки: «Никто не мог предполагать такой комедии, как официальное отлучение Толстого от церкви. Осрамили Россию на весь мир. Как бестактно в политику вносить личные счеты; это личная месть Победоносцева за то, что Толстой осмеял его в “Воскресении”. Я просто постичь не могу, как все же умный такой господин не мог, как следует, оценить эту веру. Вот до чего доводит личный характер в делах, касающихся всего государства. Что собственно хотели сделать этим отлучением?..»

«Отлучение гр. Толстого оказалось выстрелом по воробьям. Высшие классы хохочут, а низшие не понимают и не дают себе отчета, — писал В. А. Попов из Петербурга в Киев директору гимназии А. А. Попову. — В ответ на отлучение гр. Толстой составил завещание, в котором приказывает похоронить себя без всяких обрядов. Таким образом, создается место для паломничества. В Москве парадный выход из дома Толстого сопровождается толпою, которая ему оказывает знаки уважения и почтения...»

В Женеву некоей А. А. Громек писала из Москвы ее знакомая: «Я слышала от одной подмосковной сельской жительницы, что мужики объясняют это отлучение так: это все за нас; он за нас стоит и заступается, а попы и взъелись на него».

Приведенные нами выдержки с достаточной убедительностью подтверждают, что отлучение было осуждающе принято даже в чиновных кругах, оценивших этот шаг синода как повод к крайне нежелательному, на их взгляд, росту популярности Толстого и его произведений.

То, что выудил департамент полиции, роясь в частной переписке, — это капля в море откликов на отлучение Толстого. Многочисленные отклики друзей, единомышленников Толстого, писателей и общественных деятелей, передовой части русского общества, наконец, выступления церковников в защиту и оправдание определения синода — все это открывает перед нами одну из страниц истории борьбы передовой России с прогнившим и пережившим себя самодержавным строем.

|

Нет возможности даже перечислить все те отклики и корреспонденции по поводу отлучения Толстого от церкви, поэтому ограничимся самыми, на наш взгляд, существенными:

«Новое “событие”, — записал 26 февраля 1901 г. в своем дневнике В. Г. Короленко, — которое для всей России закроет даже все эти волнения (имеются в виду антиправительственные демонстрации в Харькове и Гельсингфорсе. — Г. П.): Л. Н. Толстой “отлучен от церкви”. Вчера телеграфное агентство разослало это известие по всей России, вернее, по всему миру... Акт беспримерный в новейшей русской истории! Правда, беспримерны также сила и значение писателя, который, оставаясь на русской почве, огражденный только обаянием великого имени и гения, так беспощадно и смело громил бы “китов” русского строя: самодержавный порядок и господствующую церковь. Мрачная анафема семи российских “святителей”, звучащая отголосками мрачных веков гонения, несется навстречу несомненно новому явлению, знаменующему огромный рост свободной русской мысли...» [42]

Находившийся в это время во Франции Гнедич [43] в своих «Воспоминаниях» писал: «В улице Ришелье, в небольшом книжном магазине, усердно торговали произведениями Толстого. Там я купил полный экземпляр “Воскресения”, за которое в сущности и был Толстой отлучен от церкви, не столько за оскорбление таинства евхаристии, сколько за описание визита Нехлюдова к Победоносцеву. Этого не мог переварить глава синода — и граф оказался отлученным.

Во французских карикатурных журналах Толстой был изображен с нимбом (сиянием. — Г. П.) вокруг головы, в позе святого. “Деканонизация” обращена была в шутку — и от деканонизированного Толстого шли лучи. Я вырезал карикатуру и послал Л. Н., — не знаю, получил ли он.

Не знаю также, получен ли им рисунок из немецкого “Jugend”. Там изображен Толстой, извлекаемый из храма. Фигура громадная. Приходится распилить пополам здание, чтобы извлечь его...» [44].

Вскоре в Париже вышел сборник «Lа Рlume» («Перо») со статьями и очерками французских и бельгийских писателей, демонстрирующих свои симпатии отлученному Толстому. В сборнике участвовали свыше сорока писателей: Золя, Маргерит, Метерлинк и другие.

«Собственно говоря, с церковной точки зрения, этот акт был вполне логичен, — писал П. И. Бирюков. — Но он был бестактен с точки зрения борьбы с влиянием Л. Н.-ча». И действительно, последствия были неожиданны.

Послание было опубликовано 24 февраля [45]; то было воскресенье. В этот день разыгрались волнения студентов, неожиданно смешавшиеся с общим протестом против нелепого постановления.

Заимствуем описание того, что произошло в Москве 24 февраля, из письма Софьи Андреевны своей сестре Татьяне Андреевне Кузьминской, жившей тогда в Киеве, по месту служения ее мужа:

«...Мы пока еще в Москве и пережили в эти дни здесь много интересного. После ваших киевских студентов взбунтовались наши, московские. Но совсем не по-прежнему; разница в том, что раньше студентов били мясники и народ им не сочувствовал. Теперь же весь народ: приказчики, извозчики, рабочие, не говоря об интеллигенции — все на стороне студентов. 24 февраля было воскресенье, в Москве на площадях и на улицах стояли и бродили тысячные толпы народа. В этот же день во всех газетах было напечатано отлучение от церкви Льва Николаевича. Глупее не могло поступить то правительство, которое так распорядилось. В этот день и в следующие мы получили столько сочувствия и депутациями, и письмами, адресами, телеграммами, корзинами цветов и пр. и пр. Негодуют все без исключения, и все считают выходку Синода нелепой...» [46]

* * *

Значительно позже В. Д. Бонч-Бруевич написал статью — отклик на отлучение Толстого, которую мы приводим с небольшими сокращениями по неизданной рукописи:

|

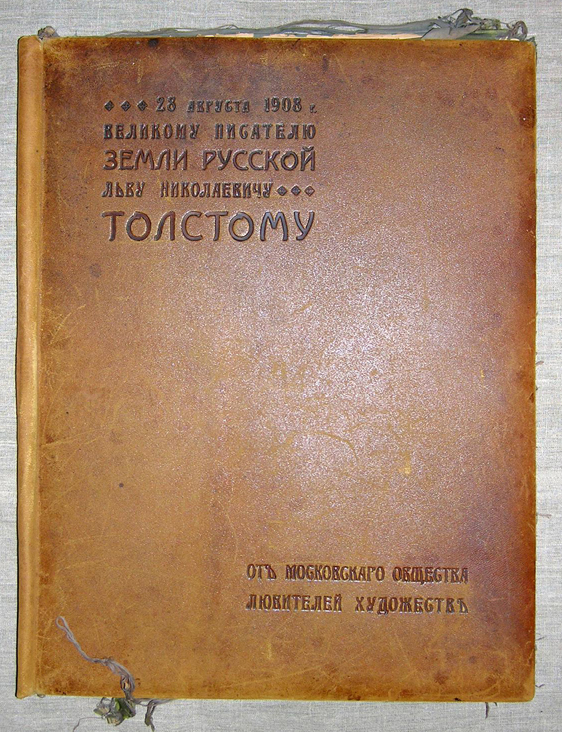

«...Это объявление об отлучении Л. Н. Толстого от церкви, из которой он сам вышел более двадцати лет тому назад, разоблачив ее гнусные дела, освящаемые более чем нелепым и догматическим богословием, конечно, само по себе ни для Л. Н. Толстого, ни для его последователей, ни для поклонников его изумительного таланта, ни для современного общества начала XX века не имело бы никакого значения, если бы под этой нелепостью не крылось бы явно различаемое желание натравить фанатиков и изуверов православия и других прочих отбросов общества, дабы так или иначе повредить гениальному писателю и поколебать его несомненный авторитет в широких массах населения. Именно поэтому, относясь с полным презрением к этим скандальным монашествующим пройдохам, повсюду в царской России тогда и прокатился гневный протест, изобличавший этих “семь смиренных голубей” с обер-прокурором Святейшего Синода К. П. Победоносцевым во главе в их отвратительном замысле против великого писателя Земли русской.

Заграничная свободная русская пресса во множестве сообщений со всех концов царской России отметила негодование и протест всех слоев общества, а также рабочих, которые не только приветствовали Л. Н. Толстого, но, порицая Синод и Победоносцева, отказывались от православия и заявляли себя свободными от попов и учения их церкви.

Весьма интересно знать, как же отнеслась редакция с.-д. революционной газеты “Искры”, которая тогда была в руках Владимира Ильича:

В № 3 (апрель 1901 г.) в передовой статье “Искры”, которая называлась “Бурный месяц”, редакция писала: “На обе безумные выходки зарвавшегося правительства — отдачу студентов в солдаты и торжественное отлучение Толстого — пролетариат громко ответил выражением своей солидарности и с “бунтующими” студентами, и с отлученным писателем”.

Протест против преследования Л. Н. Толстого проявился по всем городам России, слившись с общественным протестом по поводу студенческих волнений...

В № 4 “Искры” (май 1901 г.) был напечатан адрес рабочих прохоровской мануфактуры Л. Н. Толстому... Этот адрес московских текстильных рабочих перекликается с адресом, написанным почти в то же самое время членами женевской политической колонии. Вот этот интересный документ: