|

Могут даже спорить, город ли — поселение, в котором двадцать два дома. Я не только буду утверждать, что это город, — я назову его столицей, так как он является административным, умственным и экономическим центром страны, величиною равняющейся чуть ли не Франции[1], и управляет несколькими народами, каковы: остяки, юраки, долгане, тунгусы [2]. И, потом, в нем есть все, что нужно, чтоб иметь право называться городом. Есть начальник края, — я не знаю, как его назвать: король, президент, — именующийся в Окаянном городе скромным титулом отдельного пристава, объезжающий раз в год свою империю-тундру[3] для сбора дани и поддержания престижа, власти. Есть управляющий окаянскою почтовою частью, аккуратно раз в месяц, кроме двух—трех месяцев весной и осенью, когда всякие почтовые и иные сношения с остальным миром прекращаются, оповещающий окаянских правящих людей, что там, где-то далеко, есть лица, надзирающие за Окаянным городом и его цивилизаторскою миссией, и ежемесячно же отвечающий этим далеким людям, что окаянцы живы и высоко несут знамя этой миссии. Есть священник-миссионер, раз в год, как и пристав, объезжающий тундру для воспитания диких народов в правилах христианской религии, крестящий, венчающий и отпевающий в это время всех, кого тундра успела за год народить, переженить и похоронить. Есть доктор, есть церковь, есть острог. Относительно последнего нужно оговориться. Пристав, веселый господин, очень любит пошутить с приезжими насчет острога. Когда приезжий человек спрашивает, где остановиться, пристав коротко и решительно говорит: «пожалуйте в острог». Если же тот с недоумением вытаращит глаза, — бывают такие приезжие, которые обижаются, принимая это за личный намек, — пристав хохочет и успокаивает:

— Я пошутил, ведь это одно только слово, что острог. Там господа приезжие постоянно останавливаются, в нем арестантов-то никогда не было. Я шесть лет приставом здесь, только и был случай, как тунгусишка сестру съел с голодухи, — может, изволили читать в газетах? — ну, так я его живо в губернию отправил. В нашем остроге ни надзирателей, ни караула не полагается.

Приезжему человеку оставалось только поблагодарить и личным опытом убедиться, что это лучшая и единственная гостиница в городе.

|

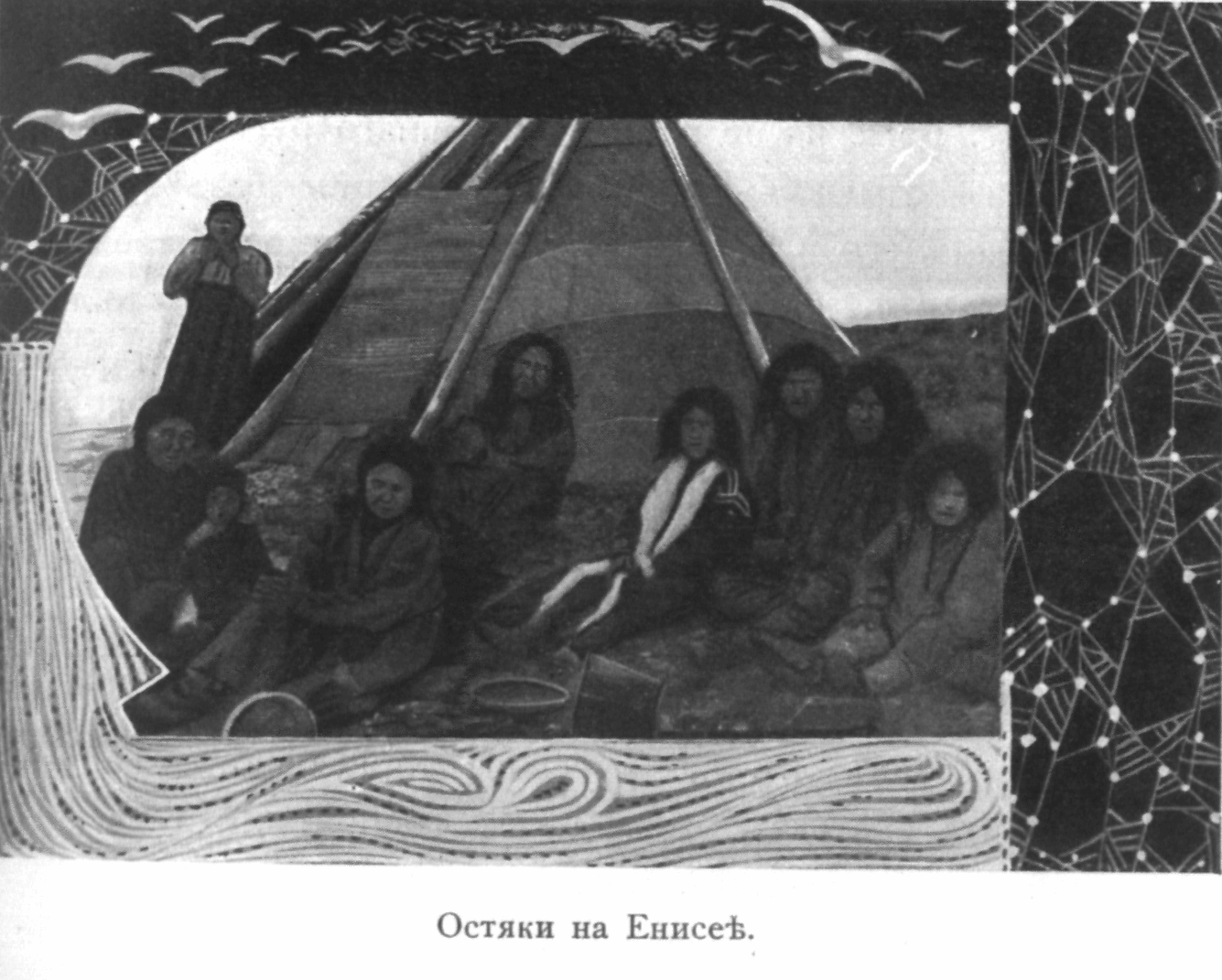

Центральная фигура окаянской жизни, около которой и ради которой существуют Окаянный город и его правящие классы, это — остяк. Местные люди за последнее время недовольны остяком.

— Какая наша жизнь, господин! — говаривала, пригорюнившись, приезжему человеку бабушка Копылиха, представительница колониальной торговли в Окаянном городе, поторговывавшая потихоньку и спиртом. — Житья сейчас не стало от остяка, — уж такая китрая тварь сделался, и сказать нельзя.

Хоть Копылиха была убеждена в своем русском происхождении, язык во рту ее был несомненно остяцкий. Она выговаривала «сисясь», вместо «сейчас», и «китрая» — вместо «хитрая».

|

— …Да вот скажу: приходит это остяк и говорит: «дай, бабуска, фунтик чаю; песца принес».

Отвесила я ему три четверочки и говорю: вот тебе фунтик, — а он это потряс в руке-то, — «нет, говорит, бабуска, не будет фунтика». И ведь пошел, подлец, к соседу, свесил. Что ж тут поделаешь, осьмушку и прикинула. А прежде-то дашь ему полфунта: «вот тебе, скажешь, фунтик» — и верит, и верит… Уж такая ли китрая тварь зверь-то этот сделался, такая ли китрая…

— Подлец народишко, совсем испаскудился! — авторитетно заявляет от себя пристав, если приезжий человек желал знать его мнение. Если пристав при этом выпивши, то он любит рассказывать о добродетелях и добродушии прежнего остяка:

— Раньше просто было. Да вот предместник мой Степан Флегонтович, — не изволите быть знакомы? — какую штуку удрал здесь.

Объявляет он разным князькам: остяцким, юрацким и всяким там, что пришла, мол, из Питера бумага собрать с них соболей министру на шубу, — тому, мол, набольшему министру, что правит всей русской тундрой.

Ну, носят, год носят, два носят, как можете понять, — одушевляется пристав, — министерских соболей! Ну, а потом догадались, пришли к приставу, вот тут у крыльца и дело было.

— Бумага, говорят, была на одну шубу, а мы, чай, и на одеяло, и на рукавицы, и на шапку натаскали.

…Что ж вы думаете, Степан Флегонтович?..

— Вы что, подлецы, говорит, думаете, министр такая же (извините за выражение) вошь, как вы, будет?.. Вот он какой! — и показывает, знаете, на колокольню. Ну, оно хоть церковь у нас и не больно велика, а все-таки посмотрели князьки, посмотрели и домой ушли. И с полгода, поди, еще носили, пока Степана Флегонтовича исправником не перевели, а к тому времени и шуба оказалась полная… Вот оно как, батенька, бывало; теперь его уж не подденешь…

Признавая вполне основательность негодования бабушки Копылихи на нарушение остяком ее священнейших прав, признавая и авторитетность отдельного пристава, я все-таки не могу совершенно согласиться с ними. Остяк совсем уж не такой подлец и не такая хитрая тварь, как уверяют они. Он и теперь, и даже без министерской бумаги, носит соболей на шубу пристава и на шапку, и не только на его шубу, но и на шубу жены и детей, и родных, и знакомых, что живут в губернии и блюдут интересы его, пристава. Он дает соболей священнику-миссионеру, — дает за своих шаманов, прогоняющих ту страшную болезнь, от которой проваливаются носы и гниют остяцкие кости, и еще более страшную болезнь, что обливает тело гнойными пузырьками и от которой люди и слепнут, и глохнут, и вымирают целыми родами, и ту болезнь, что злым духом забирается в голову и рвет остяцкий мозг, и кричит оттуда дикими, отчаянными криками, и многие другие болезни, от которых он, остяк умирает и умирает, и от которых только шаман мало-мало оберегает бедное, беззащитное остяцкое тело[4]. Дает остяк соболей и песцов за то, что нет в его юрте Николы, которого он так боится и почитает, — того страшного Николы, который все видит, даже если остяк обратит его лицом к стенке, — и видит не только то, как остяк ест в пост грешного гуся, но и куда он спрятал своих соболей, — и знает, что он, остяк, думает про попа и про начальство, и все это говорит своему шаману-попу… Дает остяк за все то, что принесла ему и чего лишила новая вера.

Он со всем усердием и с полным избытком вознаграждает соболями и песцами того купца, что, как король, владеет тундрой и отпускает в долг остяку несколько фунтов муки, когда он соберется умирать с голоду и вздумает есть своих сестер и братьев.

Он и теперь прост и незлобив, этот остяк.

Когда обезумевший от неочищенного спирта сын или приказчик этого купца бьет его кулаком, хлещет ременною плетью, топчет ногами, остяк только плачет, хотя и остяцкими, не стоящими внимания, по мнению этого сына или приказчика, но, тем не менее, настоящими горькими человеческими слезами, валяется в ногах бьющего и только молит простить его, — простить и за то, что он огорчает его хозяина и утруждает хозяйскую бьющую руку, и за то, что он, остяк, родился на свет и все еще жив, и все еще неизвестно за какою надобностью мотается на свете.

И никогда никаких исков за свороченные скулы остяк не вчиняет, хотя бы и было где вчинять, и бесконечно счастлив, если очнувшийся зверь даст ему стакан спирту в награду за сломанные ребра. И нужно очень немного, чтобы темная, голодная и иззябшая остяцкая душа согрелась и наполнилась светом и радостью.

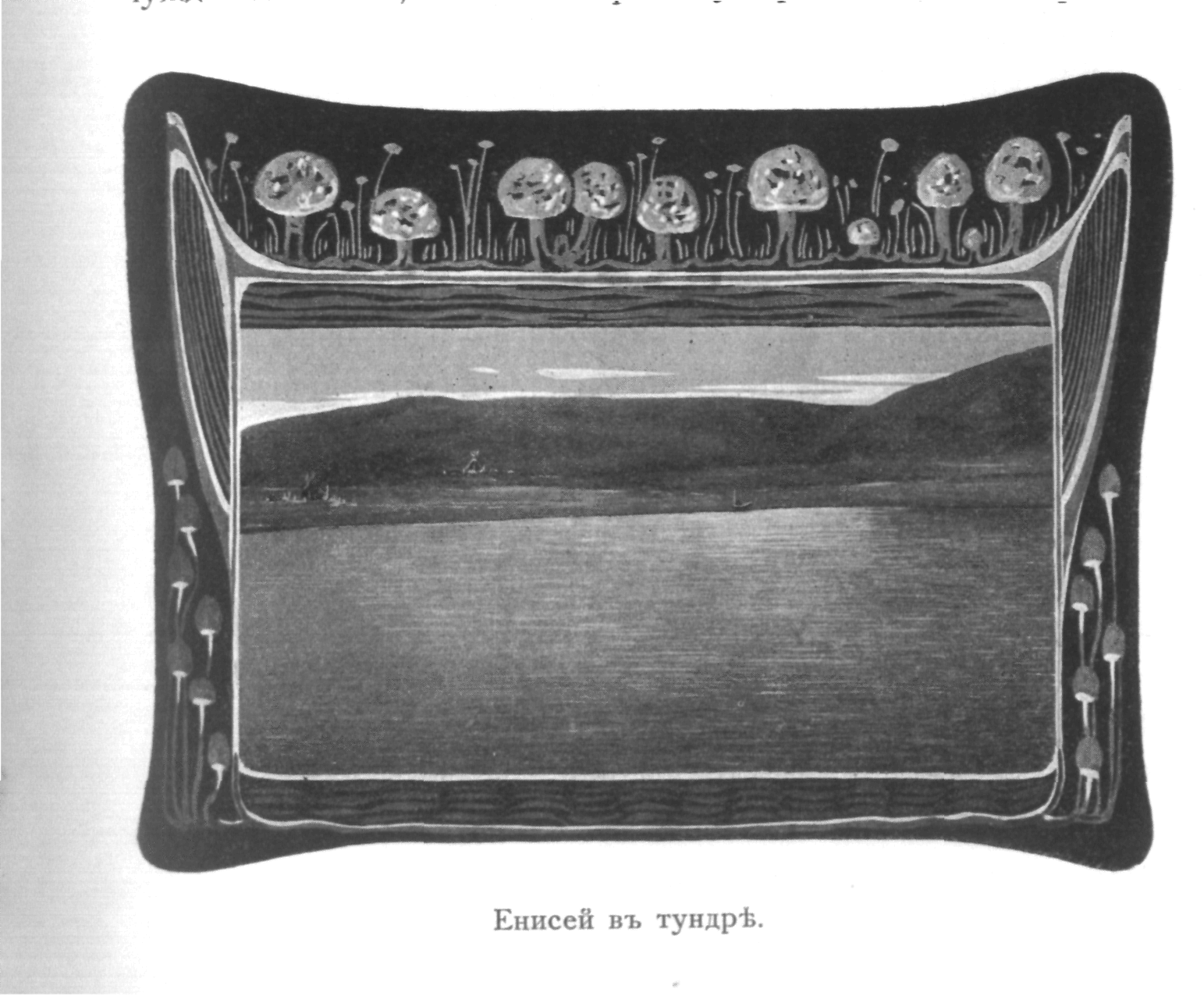

Приходила весна, заглядывающая и в окаянные места, вставало над землей, три месяца не сойти с неба, теплое солнце, с ревом и грохотом неслись ледяные горы по огромной реке, наполняя воздух немолчными криками, несутся несметные стаи птиц, оттаивает и зеленеет мерзлая тундра, оттаивает и радуется остяцкая душа.

За полторы тысячи верст из ближайшего города — страны чудес, где дома — как холмы тундры, и люди круглый год едят хлеб и пьют водку, — к остяку приплывают и пароходы, и огромные барки, и крытые лодки. Они везут остяку синюю дабу[5] и красный ситец, что, как огонь, горит перед глазами, и те железные котелки, в которых так хорошо варится чай и лакомое остяцкое блюдо, состоящее из воды с плавающими в ней комочками муки, и целые тюки чая, и целые горы муки, и бочонки с хлебным маслом [*], которое дороже всего для остяка.

Из недр тундры выходит остяк со своею женой и детьми, и для него начинается праздник жизни.

Он торгует и призывает на помощь всю хитрость, на которую способна его нехитрая голова. Он идет не к тому покупателю, которому остался должен в прошлом году, а идет к другому, которому давно не продавал и который, как надеется остяк, наверное, уж забыл о долге, когда-то оставшемся за ним, остяком. У него в руках плохие соболи, песцы и лисицы, — он хочет спустить сначала товар поплоше. Голубых песцов и черного, как ночь, соболя, и черно-бурую лисицу, за которой он гонялся несколько недель по тундре, остяк обернул вокруг тела, чтобы продать последними. Кроме этого, в тайниках души он мечтает, что, когда он выпьет, — а он знает, что выпьет, — он забудет про эти так глубоко спрятанные шкуры и, вызнавши цены, возьмет, какую захочет. Протягивается палец остяцкой руки, означающий рубль, палец перекрещивается пополам другим пальцем, что означает полтинник, отмечается четверть пальца — четверть рубля. Остяк справляется со своим календарем, — его записною книжкой, — висящим у его пояса продолговатым куском мамонтовой кости, на котором целая система зарубок означает для остяка дни и месяцы, и года, и чуть ли не века. Назначаются сроки доставки, устанавливаются цены на соболя и лисицу, на рыбу и мамонтовую кость.

|

О, он хитрый остяк и тонко ведет свое дело! Но торговля идет так медленно, а бочонки дразнят его, и запах хлебного масла, наполняющий пароходную каюту-лавку, раздражает его ноздри и царапает горло.

— Козяин, — говорит остяк, указывая на бочонок с хлебным маслом. — Козяин! — твердит он, объясняя, что нужно поднести и жене, и детям.

Хозяин подносит и ему, и жене, и детям, начиная от грудного ребенка, и еще раз, и еще, и от такой ласки остяцкое сердце размягчается все более и более.

— Козяин!.. — молит он.

Как богач, как царь тундры, раздает он свои богатства, вынимаются обернутые вокруг тела соболи и лисицы, о которых, как и о старом долге, вспоминает хозяин прежде его самого, продается рыба, предназначенная другому хозяину в уплату прошлогоднего долга, продается и та рыба, что должна попасть в его невод в следующем году, и те соболи и песцы, которые беззаботно бегают в тундре и тайге, и та мамонтова кость, которую отмоет от берега будущий разлив. Продавать больше нечего. Что за дело, что остяк остается должен двум хозяевам и никогда не будет в состоянии расплатиться с ними, — его сердце и душа полны радостью жизни, и в руках у него мешок муки и плитка чаю, и железный котелок, и у жены бусы и бисер, и лоскутки красной, желтой и синей материи, которыми она обошьет и унижет его и свою доху.

И они выходят на берег и пляшут, взявшись за руки и мерно раскачиваясь в такт песни и шумящего в голове хлебного масла. И поют они такую же долгую и такую же смутную песню без слов, как тот ветер, что день и ночь носится по тундре, шевеля мох и раскачивая тощие и чахлые, как остяцкие тела, кустарники тундры.

Остяк составлял главное содержание жизни окаянских культурных людей, но он был буднями, скучною прозой их жизни. Праздник, поэзия, то, чем они были живы, — был спирт. Водки в Окаянном городе не пили, — она могла замерзнуть в дороге, да и не так быстро согревала мерзлую тундру.

И праздников в жизни окаянских культурных людей было гораздо больше, чем будней. Еще два-три месяца, когда пристав и священник объезжали тундру, скучный остяк так или иначе отнимал время и труд их. Выезжали из тундры, и скучные дела прекращались. Особенно широкий праздник начинался в Окаянном городе, когда трехмесячная ночь спускалась над землей.

Пили и напивались в одиночку, но чаще вместе, так как кружок держался дружно. Тогда пристав, толстенький, маленький человек, причесывавший свои редкие волосы на левый висок, как у губернатора, рассказывал свои бесконечные истории про архиереев и губернаторов, с которыми, по-видимому, он был в самых близких отношениях. В конце рассказов выходило, что не будь придворных интриг, он, пристав, не сидел бы в этой чертовой яме, а был бы уже советником, а может быть и правителем канцелярии.

Его помощник с резким остяцким типом лица, летом ловивший рыбу, а зимой точивший подсвечники из мамонтовой кости, обыкновенно молчаливый, неизменно приходил в бешенство и порывался драться.

Управляющий окаянскою почтой, длинный и унылый чахоточный человек, играл на гитаре, пел «Я лечу под парусами»[6] и рассказывал романтические истории из своего прошлого. Доктор или плакал и лез со всеми обниматься, или весело смеялся. Священник всех угощал, пил больше всех и был трезвее всех.

Случалось, если было очень весело, что все сваливались и засыпали там, где держали последний стакан, «приходили к одному знаменателю», как выражался священник, — он любил употреблять тонкие ученые слова, вынесенные им из двухлетнего пребывания в духовном училище. Настоящее образование священник получил в селе, пограничном с остяцкою землей, где он фигурировал совсем не в духовной роли. Там изучил он остяцкий язык и остяцкие нравы и там приготовлялся к своей миссионерской деятельности. Он же мне рассказывал ту знаменитую окаянскую историю, которой я мало верил раньше:

|

— …Было дело, что греха таить, — под уголовщину, батюшка, попали из-за этого спирта. Только это врут, что при мне было, — передо мной. Потягивают наши окаянцы спирт, — ну, знаете, в другой раз и натянутся «соборне». Проснутся, — часы стоят; заведут их на глазомер, по соображению, сколько выпито было. Шут его знает — сколько: может, пять часов, может, десять проспали, потому все ночь, три месяца ночь. Да и позвольте знать, кому они, часы, нужны там? И часов-то было пять ли, шесть ли в городе. Заводили это они, заводили, — приходит светлое Христово воскресенье. Ну, быть должно, честью-честью, яиц накрасили, службу отслужили, разговляются у пристава, выпивают. Вдруг слышат — почта из губернии. К празднику да еще праздник! Они к почталиону: «Христос воскресе!», а он таращит на них глаза:

«Что вы, говорит, черти оглашенные, в страстную пятницу Христово воскресенье празднуете?.. Будьте вы прокляты!»

— Понимаете, это они часы-то зимой на глазомер заводили все! Знаете, — засмеялся священник, — как меня назначали в Окаянный, начальство на прощанье и говорит: «Вы хоть часы с недельным заводом купите, — все, чай, там хоть один-то день в неделю трезвый бывает». — Шутит.

— Ну, а дело-то? — спросил я.

— Так ведь это смеху ради! По обвинению в кощунстве… Оно и теперь лежит в губернии. Как кто из России приедет, так и показывают: вот, мол, как у нас пьют!

Только у доктора не было ни будней, ни праздника. Было время, когда он не знал спирта и знал только остяка. Тогда он скакал тысячи верст по безбрежной тундре, искоренял сифилис, устраивал оспопрививание, мечтал и даже хлопотал о школе… Это давно было, когда молодым врачом, двадцать лет назад, он приехал в Окаянный город. Постепенно спирт занял место остяка в сердце доктора. Последние десять лет, с тех пор, как собаки привезли из тундры полуживого, обмерзшего доктора, он никуда не ездил, толстые пакеты с бурыми печатями, заключавшие в себе «циркулярные» и «строжайшие» предписания о «немедленном искоренении», «скорейшей помощи» и прочее, оставались нераспечатанными, и только раз в год управляющий окаянскою почтовою частью писал отчет о санитарном состоянии Окаянного округа за год, т. е. переписывал последний, десять лет назад составленный доктором годичный отчет, а безобразная каракуля в конце отчета изображала подпись доктора и удостоверяла губернское врачебное отделение, что окаянский доктор жив и еще подписывает свою фамилию. Казалось, его забыли все, как и он всех и все. Он не выписывал лекарств, ему и не высылали их. У него не было ни аптеки, ни инструментов, ни больницы, ни больных, — он был таким же доктором для формы, как острог, у которого не было ни замков, ни надзирателей, ни арестантов.

Настоящим окаянским лекарем считался остяк Малафейка, шурин доктора, которого он вместе с женой маленьким мальчиком вывез из тундры. Из Малафейки вышел хирург. Остяцким кинжалом он вырезывал опухоли, заливая рану растопленною пихтовою смолой, и долотом выдалбливал засевшую в кости пулю. Он же отрезал самому доктору отмороженные пальцы на руках и ногах, причем Малафейка оставил только большой палец на правой руке, как будто нарочно затем, чтобы доктору было чем подхватывать стакан со спиртом.

|

Пристава приезжали и уезжали, спивались и умирали в Окаянном, получали повышения и переводились исправниками, а чаще всего попадали под суд, — доктор не просил о переводе и никуда не выезжал. Бывали чиновники новаторы, не сразу спивавшиеся, бывали прожектеры, страстные охотники, один пристав хотел ввести винт в нравы Окаянного, — доктор не писал проектов, не охотился, не рыбачил и не играл в винт, а только пил. С годами он все более и более обостячивался. В начале женитьбы он пробовал цивилизовать жену и Малафейку учил русскому языку, при помощи жены священника приучал жену к хозяйству, пробовал даже учить читать и писать, — кончилось тем, что жена и Малафейка обостячили его самого: жена снова надела свое остяцкое платье и забыла русские блюда; в доме говорили только по-остяцки; вяленая рыба, полусырая оленина и болтушка с мукой сделались главною пищей; Малафейкины лыжи, охотничьи и рыболовные снасти, вонь от рыбы и собак и остяцкая грязь наполнили комнаты. Когда же из тундры наезжали родственники и знакомые Малафейки, дом доктора обращался в настоящую остяцкую юрту.

Утром доктор выпивал стакан спирту: это был утренний чай его, и с него начинался рабочий день доктора. После этого он садился в старое кресло, каким-то чудом попавшее в Окаянный город, и звал к себе кота. Белый, как снег, с пушистым хвостом, большой сибирский кот был единственным другом доктора и наполнял собою весь день его. Наигравшись, кот усаживался на окно и вместе с доктором начинал смотреть на улицу. Они смотрели, как грызутся собаки, как проедет на олене тунгус к Копылихе, как пьяный пристав, спотыкаясь, возвращается от священника. Выпьет доктор спирту еще и еще и станет всхрапывать, и кот свернется на его коленях и заснет. Бывали и драмы: ворвутся в комнату ездовые собаки Малафейки, и начнет кот летать, с вытянутым как руль хвостом, с печки на шкаф, и доктор любуется на ловкость своего кота.

Пьяный доктор иногда лез драться, тогда жена его, ширококостная, скуластая остячка, не отстававшая от мужа в выпивке, вместе с Малафейкой валили его на пол и били, чаще же он делался весел, смеялся бессмысленным смехом и, брызгая слюной, мороженым языком говорил мерзлые, мало понятные речи.

Так он жил, полуживой, с обмороженным телом, с затопленною спиртом душой — не человек, но сохраняя видимость человека.

Быть может, доктор долго и мирно прожил бы, если бы в Окаянном городе не случилось происшествия столь же странного, как открытие в Окаянном английского парламента или появление итальянской оперы. В Окаянном городе явилась школа.

Мысль о ней возникла в том городе, который снабжал остяков хлебным маслом, и возникла у сыновей и дочерей тех купцов, которые возили его в Окаянный город. Средства нашлись скоpo, — в Сибири ни на что так легко и обильно не поступают пожертвования, как на всякого рода учебные заведения. В том же городе нашлись люди, муж с женой — учитель и учительница городского училища, которые пожелали распространять науку в окаянной тундре. Где-то успели они собрать учеников и, пока строилось новое здание школы, маленькое помещение Копылихи украсилось вывеской «Окаянское начальное училище».

Надо думать, с основания Окаянного города эти новые гости были первыми людьми, которые оставались очень довольны своею жизнью. Кроме школы, они нашли себе и другие занятия. Василий Иванович, — так звали учителя, — при первом же случае упросил священника взять его с собой в тундру, исколесил не одну тысячу верст, записывал слова, расспрашивал о нравах и обычаях и привез обильный этнографический материал. Его жена собирала зоологические коллекции, — она окончила Бестужевские курсы[7], — и нашла даже совсем неизвестную рыбу, привезенную в первый раз из дальнего озера, которую местные рыболовы тут же окрестили «безымянкой». Свои коллекции она отправляла в ближайший сибирский музей.

|

Новые люди мечтали, что их деятельность — первые шаги, что из их учеников выйдут будущие помощники, которые пройдут университеты и воротятся в свою тундру, мечтали, что им удастся спасти и не дать погибнуть этому вымирающему народу — такому доброму и такому беспомощному, такому несчастному. Их мечты разгорались все ярче и ярче, как северное сияние, светившееся по ночам сквозь льдину их комнаты и заливавшее странным светом белую пустыню тундры, — такое же фантастическое, как и их мечты.

Их приняли дружелюбно в Окаянном городе. Пристав, получивший от губернатора бумагу о «содействии», сгоряча предложил даже отвести острог под школу. Правда, местные люди несколько разочаровались, когда узнали, что ни муж, ни жена не пьют спирту, но школа, тем не менее, была принята ласково.

Ближе всех познакомился с новыми людьми доктор. Ежедневно по пустой улице Окаянного города плелся он в школу, лето и зиму одетый в одно и то же, на песцовом меху, пальто, с измызганною оленьей шапкой на голове и в остяцких меховых сапогах. Что тянуло его в школу, трудно сказать. Быть может, его изумлял этот необычный и странный в Окаянном вид детских головок, наклонившихся над книжками, а быть может, интересовали сами новые люди, также странные, также необычные в Окаянном городе. Доктор молча входил и молча сидел в углу, покуривая коротенькую трубочку и следя своими мутными оловянными глазами за встававшими для ответа и садившимися учениками. По-видимому, его особенное внимание привлекали двое остяцких мальчиков, учившихся в школе. Когда они затруднялись выговорить трудные для них русские слога и составить слово, он начинал сильно беспокоиться, ворочался на своем стуле, сердито постукивал ногой по полу и что-то жевал губами, словно хотел подсказать. Когда же слово выходило удачно, он делался очень весел, подмигивал Василию Ивановичу, бормотал про себя свое любимое слово: «ладно», «ладно» — и сильнее обыкновенного затягивался из трубочки. Дети уходили, доктор оставался. Его не занимали, он и не требовал, да с ним и трудно было разговаривать. Иногда он просил спирту, и если ему отказывали, он не сердился, одобрительно качал головой, бормотал: «ладно», «ладно» — и продолжал сидеть, посасывая трубку и что-то бормоча, словно жуя губами. Когда спирт начинал настойчиво звать к себе, он вставал и уходил, чтобы на другой день снова придти.

Пришло время, и доктор, казалось, все забывший, начал вспоминать. Василий Иванович случайно открыл на чердаке у Копылихи целый склад книг и исписанных бумаг, в которые она завертывала немудрые товары своей лавочки. Тут нашлось несколько книг, наиболее популярных в 60-х годах, и разрозненные, полуизорванные года «Современника» и «Отечествен[ных] Записок» с заметками на полях, с подчеркнутыми строками. Эти-то книги и попались на глаза доктору. Сначала он равнодушно просматривал заглавия книг и так же равнодушно откладывал их на стол, но потом что-то вроде удивления и интереса показалось на его застывшем, обрюзглом лице. Он отобрал несколько книг и унес их с собой.

Доктор не являлся несколько дней, и когда пришел, было очевидно, что он что-то вспоминал. Он был почти не пьян и хотел все говорить, говорить. Большой палец руки настойчиво тыкал в одно и то же имя на обложке журнала, и мороженый язык с мучительным упорством старался выговорить те слова и те имена, от которых он отвык; в мутных глазах, казалось, что-то ожило и засветилось, и мутные глаза плакали…

Страшное, проклятое сибирское слово: «пропал», «пропал» — совершенно явственно выделялось из мало понятной речи доктора, и, как ни сбивчиво говорил он, слушавшие его все-таки поняли, что все эти книги — его, доктора, что он учился тогда, когда писались эти книги, и что он знал того, чье имя он указывал пальцем, и особенно ясно поняли, что он пропал, и плачет о том, что пропал…

|

Доктор вспоминал все более и более, он, десять лет не видавший печатной строки, начал читать, он стал даже меньше пить.

Эта память дорого обошлась доктору. Его нашли плавающим в крови, с недорезанным горлом, — очевидно, привыкший к стакану докторский палец не справился с ножом. Доктор не умер от раны, но и не оправился как следует. Похудевший, осунувшийся, целыми днями лежал он, безучастно смотря куда-то в пространство, не отвечая на вопросы и только изредка поглаживая не отходившего от него кота.

С первым пароходом доктора отправили в губернскую больницу вместе с женой, которая наотрез отказалась отпустить мужа одного и заявила: «вместе жили, вместе и пропадать будем». Она очень удивила окаянских людей, знавших докторскую жену за пьяницу, по-видимому, равнодушную ко всему, кроме спирта.

Она не отходила от доктора ни на шаг, вспомнила те русские ласковые слова, которые когда-то знала, и русские блюда, что когда-то любил он. Потихоньку ото всех она послала Малафейку в дальнюю тундру за тем великим шаманом, против которого не могла устоять ни одна болезнь, и очень огорчилась, когда доктор не позволил шаману выгнать злого духа, засевшего в докторской голове. Особенно же она огорчалась, что муж ее не дотрагивался до стакана со спиртом, который она постоянно ставила на виду, — ведь он так любил спирт…

Доктор только месяц прожил в губернской больнице. Такой же равнодушный ко всему, что окружало его, он медленно угасал и умер незаметно для всех. На другой же день, к удивлению больничных врачей, умерла и жена его. Она не жаловалась ни на какую болезнь и только говорила, что у ней под сердцем тоска и что тоска грызет ее. И не было шамана, который бы выгнал тоску из тела бедной, одинокой остячки, и, должно быть, эта тоска загрызла ее.

1891—1892

[*] Ввоз спирта к инородцам запрещен под страхом серьезного наказания, и спирт доставляется к ним под названием хлебного масла.

[1] Речь идет о Туруханске, куда Елпатьевский, находясь в восточносибирской ссылке, ездил для борьбы с эпидемией кори. Бывший крупным торговым центром в XVII-XVIII веках, к концу XIX века Туруханск пришёл в упадок, в нем проживало около двухсот человек. Указом Временного правительства Туруханск был преобразован в село. Сейчас это деревня Старотуруханск. Название «Туруханск» в советское время перешло к бывшему селу Монастырскому на другом берегу Енисея, получившему статус города. К моменту распада СССР этот город насчитывал около 9 тысяч человек. В 1930—1950-х годах в Туруханске действовал Туруханский пункт научно-исследовательского института полярного земледелия и животноводства. Период наибольшего развития Туруханска пришелся на 1970—1980-е годы. Активно развивались геология, строительство, транспорт, сельское и промысловое хозяйство. В этот период шло интенсивное строительство социальной инфраструктуры. В Туруханске были построены Дом культуры, средняя школа, первая очередь больничного комплекса и другие объекты. Были созданы четыре совхоза, четыре крупных строительных предприятия, два авиационных, велись интенсивные изыскательские работы по строительству Туруханской ГЭС. В 1990-е годы произошла быстрая деградация региона. Уже к 2003 году население сократилось до 4,5 тысяч, и сейчас оно находится на этом уровне. Прекратили работу все промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Экономическая деятельность ограничена добычей минерально-сырьевых ресурсов.

[2] Остяками в Восточной Сибири могли называть современные малочисленные народы селькупов и кетов. Юраки — старое название ненцев, долгане — современные долганы, тунгусы — эвенки. Необычной выглядит характеристика остяков как обитателей тундры: хотя северные кеты и северные селькупы промышляли и в тундре, но преимущественное место их обитания — тайга. Остяками называли также хантов, которых автор также видел в Сибири, но они жили в Тобольской губернии, а не в Туруханском крае. Эта путаница объясняется тем, что местные чиновники и вообще русские жители Севера, не пытаясь разобраться, обобщенно называли всех туземцев «остяками». Иллюстрацией этого отношения является рассказ пристава о его обращении к князькам «остяцким, юрацким и всяким там».

[3] Здесь и далее в тексте слово «тундра» используется не в привычном нам смысле (научное разделение природно-климатических зон и их наименование для Сибири — это достижение уже советской науки), а так, как было принято в обиходе в те времена: тундра — это «дикое место», где живут «туземцы», причем явно не тайга. Очевидно, в это понятие входила и зона, известная сегодня как лесотундра, то есть непосредственные окрестности Туруханска. Подтверждением этому служат упоминаемые в очерках пушные звери, часть которых (соболь, например) в тундре заведомо не живет.

[4] Первые две описанные болезни — сифилис и оспа, завезённые в Сибирь русскими колонизаторами. Третья столь однозначной идентификации не поддается, возможно, речь идет об эпидемическом энцефалите, тогда еще не описанном как самостоятельное заболевание, или о гельминтозе головного мозга, достаточно распространенном вследствие употребления в пищу сырой рыбы.

[5] Даба — китайская бумажная ткань, преимущественно синего цвета.

[6] «Я лечу под парусами» — романтическая песня, написанная первым губернатором Енисейской губернии, А.П. Степановым, который занимал эту должность в 1822—1831 годах. Туруханск входил в состав губернии.

[7] Бестужевские курсы — высшие женские курсы в Санкт-Петербурге (1878—1918). Одно из первых женских высших учебных заведений в России. Это своё неофициальное название курсы получили по фамилии учредителя и первого директора, профессора К.Н. Бестужева-Рюмина. Изначально обучение длилось три года, уже в 1881 году оно стало четырёхлетним. Курсы имели три отделения: словесно-историческое, физико-математическое и специально-математическое (последние два изначально различались только со второго курса и впоследствии были объединены), а в 1906 году было открыто юридическое отделение. В 1886 году, в связи с обеспокоенностью правительства политической неблагонадёжностью слушательниц, приём на курсы был прекращён. Для изучения состава слушательниц и их политических настроений была создана комиссия под руководством товарища (помощника) министра народного просвещения, князя М.С. Волконского. Лишь после трех лет работы комиссии прием на курсы был возобновлен по новым правилам: 3 июня 1889 года было опубликовано «Временное положение о Санкт-Петербургских Высших женских курсах», которое действовало до 1918 года. Согласно ему, был резко ужесточен контроль за деятельностью учебного заведения, повышена плата за обучение, сокращено количество слушательниц, уволен ряд преподавателей, закрыто естественное отделение и запрещено преподавание физиологии человека и животных (возобновлено в 1902 году), естественной истории и гистологии. В 1906 году, под влияинием первой русской революции, произошло изменение системы курсов в сторону большей автономии. В 1910 году Государственный Совет признал Бестужевские курсы высшим учебным заведением. Всего за 32 выпуска (первый выпуск был в 1882 году, а 32-ой — в 1916) Бестужевские курсы окончило около 7000 человек, а общее число обучавшихся — включая тех, кто по разным причинам не смог закончить обучения, — превысило 10 тысяч. Основная часть выпускниц стали преподавателями в средней школе.

Опубликовано в книге: Елпатьевский С.Я. Очерки Сибири. СПб.: Издание журнала «Русское богатство», 1897.

Комментарии Дарьи Новоселовой, Романа Водченко, Александра Тарасова.

Иллюстрации (кроме портрета С.Я. Елпатьевского) взяты из книги: Передольский В.В. По Енисею. Быт енисейских остяков. СПб, 1908.

Сергей Яковлевич Елпатьевский (1854—1933) — русский революционер, врач, писатель и публицист.

Родился в семье сельского священника Владимирской губернии. После окончания духовного училища поступил в Вифанскую семинарию, но бросил ее на четвертом курсе и в 1872 году поступил на юридический факультет Московского университета, откуда вскоре перешел на медицинский факультет (который окончил в 1878 году со званием уездного врача). В 1877 году участвовал в Русско-турецкой войне (на Кавказском фронте). После окончания университета работал земским врачом в Рязанской губернии.

В революционном движении — с 1875 года. Участвовал в организации земледельческой колонии пропагандистов на Кавказе, в 1876—1878 годах содержал явочную квартиру. В конце 1877-го привлечен к дознанию по делу «Общества друзей». Принимал активное участие в студенческих беспорядках в Москве в апреле 1878 года.

С 1879 года содержал явку в селе Милославское Скопинского уезда Рязанской губернии. 17 марта 1880 года арестован по обвинению в принадлежности к «Народной воле» и укрывательстве В.Н. и Е.Н. Фигнер. В тюрьме написал повесть «Озимь». Освобожден из-под стражи 19 августа 1880 года. По распоряжению министра внутренних дел отправлен под негласный надзор полиции с высылкой из Рязанской губернии и с запрещением жить в ряде губерний. Поселился в Уфе, работал врачом. В 1881 году переехал на Благовещенский чугунолитейный и медеплавильный завод, где получил место врача. Одновременно состоял врачом благовещенской учительской семинарии. В 1883 году, в связи с дознанием по делу о народовольческой пропаганде среди воспитанников семинарии, переведен в Уфу.

В 1884 году выслан в Восточную Сибирь сроком на три года — после того, как при обыске на его квартире была обнаружена нелегальная литература. По прибытии в Енисейск поселился в селе Верхненашенском, где занимался медицинской практикой. В конце 1885 года получил разрешение жить в Енисейске и вскоре был привлечен губернатором к борьбе с эпидемиями дифтерита и скарлатины в Приангарье и кори в Туруханске. После ссылки поселился в Нижнем Новгороде, где сблизился с В.Г. Короленко, Н.Ф. Анненским и М. Горьким. С 1891 года — сотрудник газеты «Русские ведомости». В 1892—1893 годах боролся с эпидемией холеры в Нижнем Новгороде. В 1897 году вышла из печати его первая книга «Очерки Сибири». С 1896 года — постоянный сотрудник журнала «Русское богатство», с 1906 года — член редколлегии журнала.

В 1897 году получил разрешение на жительство в Петербурге. Попеременно жил в Петербурге и Ялте, затем окончательно переехал в Ялту, где лечил туберкулезных больных и продолжал писать. Близко сошелся с А.П. Чеховым и Л.Н. Толстым. Состоял членом Ялтинской городской думы; создал в Крыму лечебницы для неимущих легочных больных. В 1903 году вышел в свет трехтомник его рассказов (в 1914 году — четырехтомник).

В 1900-е годы содержал явочную квартиру эсеров. В марте 1905 года председательствовал на X пироговском съезде врачей в Москве, на котором были приняты резолюции с политическими требованиями. В период революции 1905—1907 годов выпустил ряд агитационных брошюр народнического направления. С 1906 до 1917 год был членом и идеологом Народно-социалистической (трудовой) партии. За изданную в 1906 году брошюру «Земля и свобода» приговорен к одному году заключения в Петропавловской крепости. Во время I Мировой войны работал в организациях Земского союза по оказанию помощи больным и раненым. После Октябрьской революции поселился в Москве, где работал врачом в поликлинике при Кремлевской больнице. До конца жизни не прерывал связей с революционными деятелями, состоял членом народовольческого кружка при Обществе политкаторжан и ссыльнопоселенцев. Умер от туберкулеза, развившегося во время тюремного заключения в 1880 году. Похоронен на Новодевичьем кладбище.

Автор 14 прижизненных художественных, публицистических и мемуарных книг (не считая переизданий) и большого числа газетно-журнальных публикаций. В 1911 году вышло в свет его собрание сочинений в трех томах. После смерти Елпатьевского опубликованы его книги «В Сибири» (1938), «Крутые горы» (1963) и «Воспоминания за 50 лет» (1984).