| Saint-Juste > Рубрикатор | Поддержать проект |

Аннотация

— Саблина Нина Михайловна?

— Да.

— Немедленно выйдите в другую комнату, освободите помещение. С собой ничего не брать! Руками здесь ничего не трогать!

Обыск на рабочем месте жены замполита «Сторожевого» ровным счетом ничего не дал. Недовольные, быстро вывели Нину Михайловну, усадили в пыльно-грязный «газик», шустро взявший с места. Мишу, кстати, в тот же день вырвали со школьных уроков. Неэстетичный «газик» рыгнул тормозами на улице Ушакова.

Скоротечно изыскали двух понятых, одного, впрочем, военного, и засучили рукава на более чем трехчасовой грабеж квартиры.

Документ, как всегда, холодно беспристрастен:

«Протокол

обыска

Калининградская

область

Город Балтийск, 10 ноября 1975 года

Должность, воинское звание, фамилия лица, производящего обыск:

Старший следователь следотделения Управления КГБ при СМ СССР по Калининградской области майор Калинин и старший следователь того же следотделения ст. лейтенант Сафонов с участием (пропущено)

В присутствии жены Саблина Валерия Михайловича — Саблиной Нины Михайловны, понятых:

1. Скорева Дмитрия Дмитриевича, проживающего по адресу: Калининградская область, гор, Балтийск, в/ч 87168, и

2. Серегина Олега Александровича, проживающего по адресу: Калининградская область, гор. Балтийск, ул. Егорова, дом 4, кв. 15,

на основании постановления о производстве обыска от 10 ноября 1975 года, руководствуясь требованиями статей 169—171, 176 и 177 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР, произвел обыск в квартире Саблина Валерия Михайловича по адресу: Калининградская, область, гор. Балтийск, ул. Ушакова, дом 26, кв. 57.

Обыск начат в 15 часов 10 минут.

Предусмотренное статьей 169 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР право присутствовать при всех действиях следователя и делать заявления, подлежащие занесению в протокол, присутствующим при обыске лицам разъяснено. С содержанием ст. 169 УПК РСФСР они ознакомлены.

(Подписи присутствующих)

Предусмотренная статьей 135 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР обязанность понятых удостоверить факт, содержание и результаты обыска разъяснена.

(Подписи понятых)

Перед началом обыска в соответствии с требованиями статьи 170 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР Саблиной Нине Михайловне предъявлено постановление о производстве обыска от 10 ноября 1975 года и предложено выдать личные документы, переписку, записи, кино- и фотонегативы, принадлежащие Саблину Валерию Михайловичу, и другие предметы и документы, имеющие значение для дела.

Ввиду заявления Саблиной Н.М. о том, что перечисленные предметы и документы находятся в секции гостиной, в квартире: 2 комнатах, кухне, туалете, ванной был произведен обыск помещения, занимаемого Саблиным В.М. и его семьей.

(Подписи Саблиной Н. М. и понятых)

В результате обыска обнаружены и изъяты:

1. Диплом Я № 708200 на имя Саблина Валерия Михайловича об окончании Военно-политической академии имени В.И. Ленина.

2. Выписка из зачетной ведомости к диплому Я № 708200.

3. Диплом Н № 513732 на имя Саблина Валерия Михайловича об окончании высшего военно-морского училища имени М.В. Фрунзе.

4. Академическая справка № 3839 на имя Саблина Валерия Михайловича.

5. Диплом на имя Саблина Валерия Михайловича об окончании Вечернего университета марксизма-ленинизма при ЦДСА им. М.В. Фрунзе.

6. Свидетельство о рождении Р № 4211565 Саблина Валерия Михайловича.

7. Аттестат зрелости Б № 620890 на имя Саблина Валерия Михайловича.

8. Удостоверение на имя Саблина Валерия Михайловича о сдаче кандидатского экзамена по английскому языку — два экземпляра.

9. Протокол заседания экзаменационной комиссии от 30 мая 1972 года о приеме кандидатского экзамена по диалектическому и историческому материализму от Саблина Валерия Михайловича.

10. Комсомольский билет № 06177040 на имя Саблина Валерия Михайловича.

11. Удостоверения к медалям:

«50 лет Вооруженных Сил СССР»,

«За безупречную службу в Вооруженных Силах СССР III и II степеней»,

«20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»,

«За воинскую доблесть, в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», выданные на имя Саблина Валерия Михайловича.

12. Читательский билет Государственной библиотеки СССР им. В.И. Ленина на имя Саблина Валерия Михайловича.

13. Почетные грамоты в количестве девяти штук на имя Саблина В.М.

14. Записная алфавитная адресная книжка в коричневой обложке из белой бумаги в линейку на 60 листах с записями различных адресов.

15. Ученическая тетрадь в клетку на 12 листах в голубой обложке, на обложке имеется надпись «Василий Федоров», в тетради записаны стихи, которые начинаются со слов «Отдам народу сердце, руки...» и заканчиваются словами: «...За все ошибки на крутом пути».

16. Общая тетрадь в светло-сером коленкоровом переплете, обернутая серой лакотканью. Тетрадь имеет 67 листов белой бумаги в клетку. Записи в тетради начинаются со слов «Быть человеком — значит не только обладать знаниями...» и заканчиваются словами: «...И ты порой почти полжизни ждешь, когда оно придет, твое мгновение». В тетради имеются четыре вклейки, из которых три — вырезки из газет и одна — рукописная на листе белой нелинованной бумаги.

17. 11 вырезок из газет, из которых 8 — со стихами Евтушенко, 1 — со стихами Юсупова, Евтушенко и Цыбина, 1 — со статьей В. Гагариной — «108 минут и вся жизнь» и 1 — со статьей «Сорокалетье — строгая пора».

18. Книги: Э.М. Казакевич «Синяя тетрадь», С. Сартаков «Первая встреча», Карл Маркс «О государстве и праве», В.И. Ленин «Шаг вперед, два шага назад», «Государство и право древнего Рима», А. Коптелов «Возгорится пламя». В перечисленных книгах имеются пометки, подчеркивания и надписи различного характера.

19. Два листа белой нелинованной бумаги с записью стихов Е. Евтушенко. Размер листов 290 мм х 205 мм.

20. Лист белой бумаги в клетку размером 168 мм х 202 мм с записями красным и синим красителем, начинающимися со слов: «В.С. Готт. Философские вопросы современной физики...» и заканчивающимися словами: «...стрельба 2-х к-лей. ПЛ».

21. Лист белой нелинованной бумаги размером 105 мм х 137 мм с записями синим красителем, начинающимися ело слов: «Революционеру ради достижения его целей...» и заканчивающимися словами: «...чисто личные задачи. Чернышевский».

22. Лист белой нелинованной бумаги размером 105 мм х 145 мм с записями синим красителем, начинающимися со слов: «Земная ось повреждена» и заканчивающимися словами: «...Эжен Потье».

23. Кортик в металлических ножнах. Длина кортика 370 мм, длина клинка 250 мм, ширина клинка у основания 18 мм. На клинке имеется надпись на немецком «Siegfried Solingen Waffen; Ernst Pack Sonne М. В. H. Waffen-fabrik». Рукоятка кортика изготовлена из пластмассы желтого цвета.

24. Фотопленки в количестве 59 штук, из которых 51 — в заводской упаковке, одна — завернута в фольгу, 6 — проявленные негативы без упаковки, одна — в кассете.

25. Лента для магнитофона в 23 кассетах, из которых 14 — диаметром 175 мм, три (зачеркнутую цифру «4» — не читать, надписанному слову «три» — верить». Л. Сафонов и три подписи присутствующих) — диаметра, 150 мм, 5 — диаметром 125 мм и одна — диаметром 105 мм.

Все перечисленные в протоколе предметы и документы упакованы в один мешок, который прошит и опечатан печатью № 1 для пакетов УКГБ при СМ СССР по Калининградской области.

Обыск окончен в (не указано) часов (не указано) минут.

Протокол обыска следователем вслух прочитан. Записано правильно. Замечаний по поводу обыска и содержания протокола не поступило.

Лицо, у которого производился обыск

Присутствующие: Подпись (Саблина)

Понятые: Подпись (Скорее)

Подпись (Серегин)

Обыск произвел и протокол составил

Ст. следователь УКГБ по Калининградской области майор

Подпись (И. Калинин)

Ст. следователь УКГБ по Калининградской области ст. л-нт

Подпись (Л. Сафонов)»

В протоколе обыска встречаются ошибки. Полпредов КГБ волновали, в первую очередь, не книги, а возможные пометки Валерия Саблина на них. Выметено было все, но обыск затягивался, время его окончания в протоколе намеренно «пропустили». А оно красноречиво свидетельствует о «широком фронте прочесывания» в маленькой квартирке.

И все-таки главное «не шло» в руки профессионалов. Они продолжали искать.

Что?

|

— В день ареста отца, 16 апреля 1939 года — вспоминает Б.М. Кедров, сын Михаила Сергеевича Федорова, участника трех революций, старого партийца и видного чекиста, — я был у него дома и он мне показал... текст письма Сталину, а затем спрятал его в стол. Позднее жена отца — Р.А. Пластинина мне говорила, что в момент ареста агенты НКВД бросились сразу обшаривать столы, спрашивая, где письмо к Сталину. Найдя его, они приступили к систематическому обыску…

КГБ еще вернется в саблинский дом, который семья будет вынуждена покинуть. Все поглотил мешок с печатью № 1. Даже трофейный немецкий кортик, подарок отца Саблина сыну, семейную реликвию двух поколений военных моряков. Все. Кроме самого главного. Ради чего приезжали офицеры КГБ в Горьком.

В жизни каждого человека есть свой решительный момент. Письмо, если оно пишется в такой момент, аккумулирует в себе жизнь. Идеалы, цели, помыслы, мысли, душу, плоть и кровь вбирают в себя строки. Их не так много. Но разве письмо может быть бесконечно длинным? Детали, второстепенное, будничное, заматывающее текучкой, здесь отметается прочь, отступает в сторону. Виден стержень человеческий. То, ради чего он живет. Чем дышит. Что надеется и хочет осуществить. Человек сдает экзамен на право быть Человеком.

Следователи недаром охотятся за этими письмами. Расчлененные на тезисы (а поспешное следствие никогда не любит утруждать себя психологией, да и моралью), перевернутые с ног на голову, они становятся рабочими инструментами приближения приговора. Если же подтасовать, подогнать и натянуть ничего нельзя (а с правдой всегда так!), то тем опаснее. Следовательно, эти страницы надо наивозможно быстрее изъять из жизни, спрятать в несгораемом шкафу, затолкать в папку с грифами «ДСП» и «Совершенно секретно», а то и уничтожить, стереть в порошок, пыль, ничто. И развеять. Что, спрашивается? Кто, говорите? Потомки? Какие еще потомки, да вот же — не было ничего! Да-да-да! Ни-че-го. И спрашивать нечего. Некого. И главное, не с кого. Старатели уже старательно устроились и пить из другой посуды не хотят. Сделано старательское дело (в памяти, в мозгах, в сердцах), сварганено — шабаш! Строки — документы, уничтоженные физически, не смогут напрямую обратиться к современникам и потомкам. А уж на пустом, точнее и честнее говоря, на затоптанно-выбито-выжженном месте можно городить высокую по чудовищным масштабам ложь. Есть у нас, на беду страны, поднаторевшие в этом практики. Ну а того, кто рискнет...

Нашелся такой человек. Рискнул. Рисковал. А главнее, что сделал. Родной. Близкий. Жена. Саблина Нина Михайловна.

Успела в самый последний момент спрятать эти сколько листочков, завещанных ей мужем. Спасла во время глазасто-дотошного обыска.

Это письма. Ей. И Мише.

Письма жене и сыну.

Письма бессмертия всем нам.

Вам и мне.

«Дорогая моя Ниночка!

Мне даже трудно представить, как ты встретишь сообщение о том, что я встал на путь революционной борьбы. Возможно, ты проклянешь меня, как человека, который испортил тебе всю жизнь; возможно, ты назовешь меня черствым человеком, не думающим о семье. Возможно, глубоко обидишься за то, что я скрывал от тебя свои планы. А возможно, просто печально скажешь — “чудаком он был, чудаком и остался!” Это будет лучшее, что я могу ожидать.

Не суди слишком строго меня и постарайся объяснить Мише, что я не злодей, не авантюрист, не анархист, а просто человек, любящий свою Родину, свободу и не видящий иного пути к счастью своего народа, как борьба.

Я очень любил и люблю тебя и, конечно, нашего сына Мишу. Эта любовь помогала мне быть честным в жизни и стать революционером.

|

Я не сразу стал революционером. Я долго был либералом, уверенным, что что-то надо чуть-чуть подправить в нашем обществе, что надо написать одну две обличительные статьи, что надо сменить одного-двух руководителей — и восторжествуют справедливость и честность в нашем обществе.

Это было примерно до 1971 года. Учеба в академии окончательно убедила меня в том, что стальная государственно-партийная машина настолько стальная, что любые удары в лоб будут превращаться в пустой звук, а шишки будут смертельны.

Надо сломать эту машину изнутри, используя ее же броню. С 1972 года я стал мечтать о свободной пропагандистской территории корабля.

К сожалению, обстановка складывалась так, что только в ноябре 1975 года возникла реальная возможность выступления.

Идя на этот решительный шаг, я, конечно, понимаю, что не все меня поймут и поддержат.

Но мне очень, очень хочется, чтобы вы с Мишей поняли меня.

Что меня толкает на это? Любовь к жизни. Причем я имею ввиду не жизнь сытого мещанина, а жизнь светлую, истинную, которая вызывает искреннюю радость у всех честных людей.

Я убежден, что в народе нашем, как 58 лет тому назад, вспыхнет революционное сознание, и он добьется коммунистических отношений в нашем обществе.

А сейчас наше общество погрязло в политическом болоте, все больше и больше будет ощущать экономические трудности и социальные потрясения. Честные люди видят это, но не видят выхода из создавшегося положения.

Назовут меня агентом империализма — не верь. Империализм — это далекое прошлое по сравнению с социализмом, но социализм уже тоже должен стать прошедшей общественно-экономической формацией.

Найду ли я единомышленников в борьбе? Думаю, что они будут. А если нет, то даже в этом одиночестве я буду честен. Настоящий шаг — это моя внутренняя потребность. Если бы я отказался от борьбы, я бы перестал существовать как человек, перестал бы уважать себя, я бы звал себя скотиной.

Не знаю, как в письме передать свои мысли наиболее убедительно, и очень жалею, что не мог рассказать тебе о них раньше. Я не хочу, чтобы после моего выступления к тебе были бы хоть какие-нибудь претензии со стороны властей, как к моей сообщнице. Вот почему я был нем, хотя иногда очень хотелось раскрыть тебе свои помыслы.

Примерно такое же письмо я написал своим родителям. Я тебя очень попрошу — не забывай их и помогай всячески. Как-то они вынесут сообщение о моем выступлении?!

Очень беспокоюсь об их здоровье.

Как отнесется Миша к сообщению? Постарайся ему объяснить, что я не такой плохой, каким меня будут представлять официальные органы и пресса.

Возможно, что кто-то из знакомых и товарищей отвернется от нашей семьи, как опасных для знакомства. Не переживай — такие и не должны быть достойны твоего внимания.

Я оптимист и не смотрю на выступление трагически, хотя шансов на успех примерно 40 процентов. Я уверен, что даже сам факт выступления уже дань революционному движению. Но я приложу всю энергию, все силы, чтобы довести дело до конца, т.е. до создания центра политической активности в нашей стране, на базе которого будет создана новая партия. Суть выступления — используя территорию корабля, добиться от ЦК разрешения выступить по телевидению.

Это не прощальное письмо, но все же я хочу сказать, что я очень хочу, чтобы вы с Мишей были счастливы, и я не буду осуждать ни один из твоих поступков, если ты будешь счастлива.

Может быть, тебе покажется несколько странным переход в письме от революционного пафоса к теме любви, но хочу еще раз признаться тебе в своей любви. Сейчас, в 37 лет, и накануне решительного жизненного шага, уже можно твердо сказать, что я не ошибся в выборе подруги жизни. Были у нас с тобой свои трудности, сложности, но в целом все было хорошо.

Пишу это письмо, а перед глазами проплывают Восточная, Севастополь, лыжные прогулки в Заполярье, путешествие по Кавказу, Ереван, Москва и т. д.

Верь, Нина, что впереди не менее прекрасная, а даже более прекрасная жизнь, полная честной борьбы, страстей и впечатлений.

Я хочу написать тебе свои мысли стихами Надсона:

“Ни весь я твой — меня зовут

Иная жизнь, иные грезы...

От них меня не оторвут

Ни ласки жаркие, ни слезы.

Любя тебя, я не забыл,

Что жизни цель — не наслажденье,

В душе своей не заглушил

К сиянью истины стремленье.

Не двинул к пристани свой челн

Я малодушною рукою

И смело мчусь по гребням волн

На грозный бой с глубокой мглою”.

И еще из письма Инессы Арманд дочери: “Ни в коем случае не будь из тех людей, которые, критикуя окружающее, постоянно брюзжа на окружающих, не проводят своих идей в жизни и продолжают жить совершенно так же, как все те, которых они ругают. Подобные люди или лицемеры, или слабые и ничтожные люди, которые не в силах согласовать свою жизнь со своими убеждениями”.

Я не хочу быть ни лицемером, ни ничтожным человеком. О, радость битвы!!

Больше бодрости, моя родная, больше веры, что жизнь прекрасна, что прогрессивное, революционное всегда победит!

Целую тебя крепко.

До свидания.

Твой Валерка».

— И к Вам никто не заходил эти годы, не писал, не посылал телеграмм, не, хотя бы, звонил?

— Все отвернулись, — улыбнулась Нина Михайловна. — Дружно. Боялись как огня...

Тогда, в Балтийске, Саблина работала в «мисе» — морской инженерной службе. Девятого ноября к ней зашел Михаил Семенович Жадейко:

— А не скажете ли, Нина Михайловна, какие у вашего мужа отношения с Потульным?

— Что-то случилось? — удивилась неожиданному вопросу Саблина.

— Ничего не случилось. Но все-таки?

— Нормальные отношения... Но к чему этот вопрос? Что-то произошло? С кораблем?

— Ничего, Нина Михайловна, ничего не случилось.

— Но почему вы спрашиваете? Что-то в море, да? А мы тут с Мишей было в Калининград собрались съездить...

— И поезжайте себе, Нина Михайловна, за чем дело стало? Да ничего не случилось, что вы!

|

Жадейко титуловался ЧВС, ибо был членом военного совета.

В Калининград они, конечно, уже не поехали. Нина Михайловна зашла к подруге и вместе с ней поспешила вечером на КП, где находился муж знакомой, так же, как и Саблин, флотский офицер. Обычно неизменно приветливый, он вдруг не узнал жену сослуживца, не пожелав даже выслушать элементарнейший вопрос, отшатнулся, как от прокаженной.

Миша Саблин вместе с Потульным-младшим учился в одной школе, в одном классе. Вместе и играли. А тут во дворе подбежавшего было командирского сына мгновенно улетучил крик мамы, Надежды Игнатьевны Потульной: «Немедленно домой!»

Вечером, когда стемнело, зашел старший помощник «Сторожевого» Новожилов. Надо ли говорить, что Нина Михайловна обрадовалась. Но...

Но странно, больно и горько было смотреть на этого солидного, чуть грузноватого по комплекции, обыкновенно держащегося с видом чуть насупленной независимости офицера. Пришел вроде для серьезного разговора, но вдруг занервничал, резко смял самого себя, заговорил вдруг о своей ответственности за судьбу жены и детей, оборвал разговор не о чем и, поспешно простившись, ушел из квартиры своего замполита. Навсегда.

Она теперь вечером всегда задергивала занавески на окнах. Подошла и... окаменела. В подъезд входил быстро и как-то особенно щеголевато офицер. Ладная шинель, чуть-чуть направо сдвинутая фуражка...

Нет, нет... Этого не может быть... А вдруг!

Она так и осталась онемевшей у окна. Не слыхала ни стука, ни шагов вошедшего. А тот, сняв фуражку и молча склонив голову перед ней, как перед памятником, видимо, сразу все поняв, только и смог сказать:

— Фамилия человека, перебравшегося со «Сторожевого» на подлодку, — Фирсов. Жаль его — история безжалостна, она ему отомстит. Простите, я больше ничего не могу для вас сделать...

Поцеловав женщине руку, он молча вышел, не повернувшись к ней спиной.

Ей теперь приходилось все делать самой. И самое страшное — продолжать жить.

А ее жизнь определяли, разбирали, разглядывали на свет, выворачивали наизнанку в это время четыре офицера КГБ. Есть у них, разумеется, даже имена. Вот они: Калинин Игорь Алексеевич, Романов Альберт Семенович, Колотько Николай Николаевич и Васильев Арнольд Иванович.

Она начала метаться, пытаясь передать мужу личные вещи. И отличающийся сановной (на три строчки вертикали) подписью-вензелем майор Калинин соблаговолил составить следующую бумагу:

«Опись

вещей для передачи Саблину В.М.

1. Костюм спортивный синего цвета — 1 шт.

2. Костюм гражданский — 1 „

3. Рубашки — 2 „

4. Трусы — 2 „

5. Майки — 2 „

6. Носки — 3 пары

7. Костюм спортивный х/бумажный — 1 шт.

8. Тапочки комнатные — 1 пара

9. Деньги в сумме 30 (тридцать) рублей.

Вышеперечисленные предметы передала Саблина Нина Михайловна.

Подпись (Саблина)

Вещи для передачи Саблину В.М. получил старший следователь Управления КГБ при СМ СССР по Калининградской области

майор Подпись (Калинин)

8.12.75 г.»

И снова уже упоминавшийся выше бывший начальник политотдела «саблинской» бригады кораблей, продолжая лить цистерну дегтя на Саблина и Саблиных, будет шквально неистовствовать при разговоре со мной:

— А жена Саблина, знаете, какая она? Даже костюм спортивный мужу не передала!

Передала. А вот почему не дошел он, кто «переручкнул» его, по пути ли, в тюрьме ли, о том надо спросить у чиновников охранного ведомства, а может быть, и у столь волнующегося политотдельца.

Нине Михайловне между тем намекали, без обиняков давали понять, что в квартире этой она долго не задержится, а как дальше жить и выжить — это уж ее дело.

В Балтийск направился майор КГБ Сучков, старший следователь по особо важным делам. Какое же особо важное дело могло быть в уже опустошенной квартире?

Говорят, на родине безукоризненного сэра Вальтера Скотта часто повторяема популярная поговорка: «Мой дом — моя крепость». Но, кстати, дом Вальтера Скотта описали его земляки за долги, не вспомнили почему-то о его всемирной славе. А в Балтийске писали не романы, а протоколы. Попроще, пожестче, пожесточее. Только вот вышла неожиданная осечка-промашка.

«Протокол

об отсутствии имущества, на которое может быть наложен арест.

Город Балтийск,

Калининградской области, 22 января 1976 г.

Старший следователь по особо важным делам УКГБ при СМ СССР по Калининградской области майор Сучков с участием понятых: Першина Альберта Федоровича, прож. в гор. Калининграде, ул. Чекистов, дом 70, кв. 18, и Бамьолесси Алексея Юрьевича, военнослужащего в/ч 30889, руководствуясь требованиями ст. 175 УПК РСФСР, прибыл на квартиру обвиняемого Саблина Валерия Михайловича в гор. Балтийск Калининградской области, ул. Ушакова, дом 26, кв. 57, для производства описи имущества, принадлежащего Саблину В.М.

Понятым и жене обвиняемого — Саблиной Нине Михайловне было предъявлено постановление старшего следователя по особо важным делам следственного отдела КГБ при СМ СССР капитана Добровольского от 16 января 1976 года о наложении ареста на имущество Саблина В.М. и разъяснено их право присутствовать при всех действиях следователя и делать заявления по поводу тех или иных его действий.

Понятым, кроме того, на основании ст. 135 УПК РСФСР была разъяснена их обязанность удостоверить факт, содержание и результаты описи имущества.

Жена обвиняемого Саблина В.М. заявила, что все имущество, принадлежащее ей и ее мужу, находится в квартире по указанному адресу и состоит из самых необходимых вещей, нет также денег и ценностей.

Имущества, на которое по закону мог бы быть наложен арест, в квартире Саблина В.М. не оказалось.

Никаких заявлений по поводу действий следователя не поступило.

Протокол следователем прочитан вслух. Записано правильно

Понятые: Подпись (Першин)

Подпись (Бамьолесси)

Присутствующая: Подпись (Саблина)

Старший следователь по ОВД УКГБ при СМ СССР по Калининградской области

майор Подпись (Сучков)

Копию протокола получила:

22 января 1976 г. Подпись (Саблина)»

Не оказалось в двух комнатушках маленькой саблинской квартиры (третий этаж обыкновенного сборного пятиэтажного панельного дома с потолками, конечно же, не в пять метров, как на московской улице Горького) ни картин в умопомрачительных по кудрявой роскоши рамах, ни антиквариата, ни переливчатых, баснословных по стоимости мехов, ни водопадов хрусталя с потолка, ни коллекционного фарфора, ни экзотических даже по названию страны ковров с невиданным орнаментом, ни золота с мигающими бриллиантовыми глазками, ни хрустящих новенькой банковской обверткой денежных пачек, ни фамильных наследственных сверхредкостей...

«Имущество состоит из самых необходимых вещей, нет также денег и ценностей».

Перечитываю еще и еще раз эти строки. И они мне все больше и больше кажутся эталоном беззакония с одной стороны, и беззащитности человека со всех сторон.

Вдумайтесь только.

Приехали уточнить материальное положение женщины с ребенком не для того, чтобы установить размер пособия и пенсии в связи с изолированием кормильца и отца. Не с указом (приказом, распоряжением) о заботе и защите семьи, попавшей в неординарное положение. Приехали не помочь, не спросить, не посоветовать, как дальше жить.

Приехали с протоколом на изъятие. До суда и следствия.

А если бы была скоплена (накоплена) у Саблиных какая-то сумма денег — на ботинки, на переезд, просто на «черный день»? (Который, кстати, наступил у всех Саблиных с 8 ноября 1975 года на всю оставшуюся жизнь...). Значит, по закону их бы забрали? По какому закону? Кто написал? Кто подписал? Кто читал? Однако исполнителей было много. В конкретном случае трое приехали не к матерому кооператору-фирмачу, не к подпольному фальшивомонетчику, не к оборотистому мафиози-фарцовщику, не к хозяину аудио-видеосиндиката, — к офицеру. Военно-Морского Флота СССР.

Не удалось ничем поживиться, разжиться за счет чужого горя, «наложить арест» (лапу, простите, руку), прибрать, присвоить, заиметь, заполучить, захапнуть, заглотнуть — и горячий (ЦУ самого центра!) интерес комитетчиков к квартире и имуществу Саблина разом пропал, потух, улетучился. Оказались ненужными и понятые — один из которых опять (интересная закономерность) из воинской части, а другой — вообще, из Калининграда. Не соседи, как при обыске в Горьком.

Директива капитана Добровольского оказалась майором Сучковым невыполненной. По причине физической невозможности ее выполнить.

Полтора десятка раз меняла семья Саблиных место жительства, следовавшая за переводом главы семьи на новое место службы. Не нажила «добра».

Ничего не нашли в этом доме. Ничего.

Кроме совести.

Но она никого не интересовала.

Каждый из нас, или почти каждый, хоть раз в жизни побывал в Москве и Ленинграде. Столицы.

Первый раз я посетил град Петров чуть за входным порогом школы — экскурсионный вояж во втором классе. Запомнилось все, но град подавил своей тяжестью. На всю жизнь осталось впечатление ажурности воронихинского Казанского собора перед неподъемной массой монферрановской бронзовозолоченнозагорелой чернильницы. Потом будет множество поездок, в разное время года и в разные годы. Цели приездов, конечно, тоже разные — учеба, работа, деловые встречи, отдых. Но каждый визит в северную столицу запоминается конкретной деталью. В этот раз ею стал черничный шоколад...

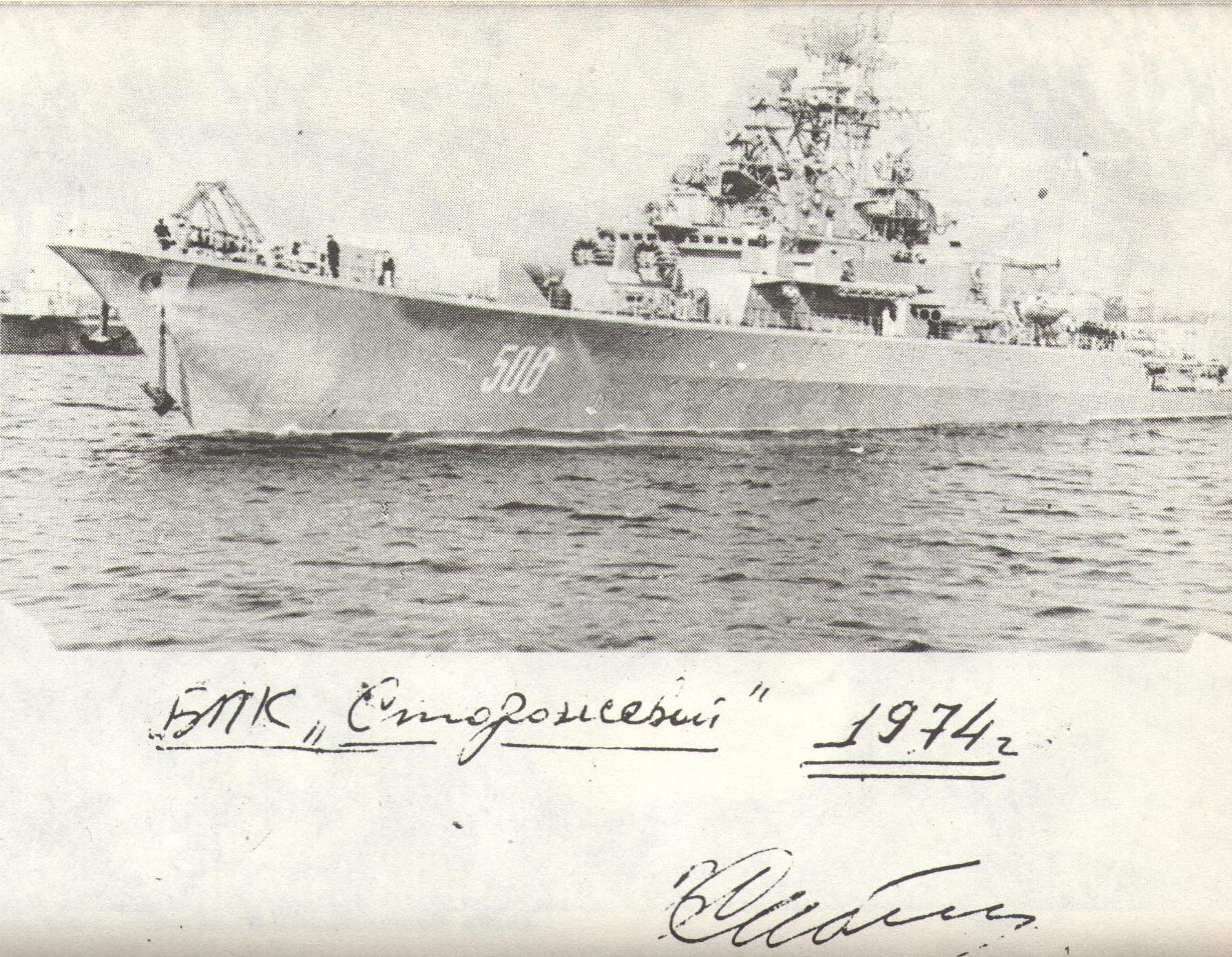

Я шел по Литейному с вполне точной целью — найти в большом, звенящем трамваями и дышащем свежестью с каналов, Невы и Финского залива городе человека, имеющего прямое отношение к БПК «Сторожевой». Человека со «Сторожевого».

Мощное здание в самом начале проспекта. Из подъезда высыпает улыбающаяся группа, сверкающая новенькими шевронами, шерифскими бляхами, увешанная фотоаппаратами.

— Американцы, — словоохотливо объясняет дежурный УВД Ленгороблисполкомов. — По обмену опытом. Много у нас тут разных бывает. Датчане, например. Ну, а вам вот туда. — И объясняет.

Попутно знакомишься со структурой УВД.

И с ее порядками.

Дежурный за стеклянными вратами, ведущими к начальнику паспортного отдела, наработанно направил меня звонить в секретариат по внутреннему. Набрал четырехзначный номер, машинально разглядывая соседний красный аппарат с надписью «Для сотрудников КГБ».

Секретарша дробно ссыпалась навстречу по лестнице. Начальник паспортного отдела полковник Петр Петрович Попов корректно поднялся навстречу из-за стола.

Да, журналист, но... Отлегло. Отнюдь не с задачей подготовки фельетона. Тут же выяснилось, что Петр Петрович давний читатель газеты, где я работал, и ее подписчик.

— Саблин? — неожиданно оживился Попов. — Дело в том, что сам я служил на флоте. В то время, правда, в звании пониже, чем сейчас — капитана 3-го ранга, в дивизионе подводных лодок, в Кронштадте. Тогда это «дело» высшим руководством в Министерстве обороны было оценено как предательство. Саблин мне напоминает Маринеско... — без видимого перехода махнул он рукой, как будто говорил о совсем пропащем. — Нет, вы подумайте только, вместо того чтобы идти после похода на базу, Маринеско кладет подлодку на грунт, нажирается вместе со всеми. Праздновали, видите ли! За это не то что Героя давать нельзя, как тут шумят некоторые, да за это... Порядок должен быть! Вам помогут, я сейчас позвоню. И денег даже не возьмут, кстати.

Петр Петрович Попов мне действительно помог, и за помощь я благодарен. Что же касается Маринеско...

В «Военном энциклопедическом словаре» и «Советском энциклопедическом словаре» 80-х для Маринеско не нашлось ни строчки. Никчемный человек, нарушитель устава — так поделом ему! Оказывается, вон как все просто. И чего эти еще из комитетов и групп поддержки Маринеско насчет присвоения ему Золотой Звезды возникают-рыпаются! Надо же, что придумали — тысячи подписей? Ну, мало ли.

Беседуя в кабинете полковника, мы еще не знали о том, что в начале мая 1990 года Указом Президента СССР капитану 3-го ранга Александру Ивановичу Маринеско будет присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).

Интересно, с каким чувством прочитал его на первой полосе центральных газет полковник Попов? Службистски крякнув, переложил руль и всем говорит о беспримерной отваге командира «С-13»: «Я сам, знаете, подводник...» Или же возмущенно (вслух или про себя) костерит президента СССР? Деяния каждого оценивает только история. И никто кроме.

...Битком набитый автобус вытряхнул меня в районе ленинградских новостроек. «Зелени мало», — традиционно ноют на старой, давешней ноте. — «Добираться далеко. Что в нем хорошего — спальный район». Ну, стонут, положим, те, кто живет в них, а не стоит в бессрочной очереди на квартиру. Те же, кто живет в благоустроенных новых высотных домах с подъездами, неукоснительно запираемыми на затейливый ключ, стоящих на широких магистралях без лабиринта тупиков, рядом с небедными магазинами и в небескрайней удаленности от ритмичного метро, об этом не говорят. Другой горизонт видения. Особенно, если взирать с балкона.

Потульный Анатолий Васильевич, родился в Карелии, Калевальском ее районе — не так далеко, по российским масштабам, и до Белого моря, и до Ладоги. Столь тщательно рассчитанный выстрел командира «Сторожевого» «графа» Потульного не совсем оправдал себя — капитан 2-го ранга Потульный стал капитан 3-го ранга. Целый год писал ходатайства о восстановлении.

Добился. Выстрел зачли. Но с карьерой, да и со службой, пришлось вскоре расстаться. В 1990-м — ему 54. Пятнадцать лет спустя после «Сторожевого».

Звонок. Дверь открыла высокая интересная женщина в очках, с белой ухоженной прической.

Я поздоровался, представился, спросил, дома ли Анатолий Васильевич.

— Это ваша статья была в «Молодежи Эстонии»? — осведомилась дама.

— Да. (В это время по Союзу шла волна перепечаток моих очерков о Саблине и «Сторожевом».)

— Тогда мне все ясно, — посуровев, категорично объявила дама. Она приняла решение, определила поведение, собралась, сконцентрировалась, если и была внутренняя перестройка, то она произошла поразительно, молниеносно быстро — все перечисленное заняло не более секунды. А на это требуются и воля, и выдержка и, конечно, характер. — Проходите, проходите, пожалуйста, — гостеприимно засуетилась хозяйка, а это была именно она. — Так вы не из Таллина?

— Нет, из Риги, — повторил я.

— Скажите, а в вашей газете, — продолжала Потульная, — текст такой же точно, как и в эстонской, без изменений?

Я подтвердил и показал все части первой публикации. По квартире носились два внука, суетливых малыша, которые выясняли отношения между собой.

— Ром, прекрати сейчас же, слушайся бабушку. Вот и дядя пришел к нам в гости.

— А я знаю, что не в гости, — отозвался внук, устроившись напротив меня за столом.

Мне предложили суп с дороги, а к ароматному чаю и особый черничный шоколад.

— Если, конечно, вы не боитесь испачкать себе зубы, — улыбнулась Потульная. — Анатолия Васильевича нет, очень, очень поздно приходит с работы.

И потек длинный разговор. Нормальный, подробный, житейский, детальный до мелочей. Временами казалось, что не впервые я в этом доме, а просто был в долгом отъезде, а теперь мне торопятся рассказать, что же произошло за время моего отсутствия, и боятся, что я что-нибудь недопойму, не успею, или пойму как-то иначе, не так. Была откровенность и даже доверительность, было искреннее желание объяснить и по-честному расставить за отсутствовавшего мужа непростые акценты, увидеть 1975-й не только глазами 75-го, пропустить его через историю всей семейной жизни, увязать это и с историей по большому счету, и с днем сегодняшним. Но вот простоты, искренности не было. Целевое стремление произвести определенное впечатление иногда прорывалось вспышкой, порой тихо отодвигалось на второй, мягко отступало на третий план, но постоянно присутствовало, наблюдало, слушало разговор. Длинный, часто превращавшийся в монологи жены командира.

— Саблин. Я видела его однажды. Минут десять. Валерий... Как вы сказали, Михайлович? Образованный, приятный, такой вежливый. И жену его. Пара была друг для друга создана.

— А вот у мужа моего порядок всегда во всем был. Если куда назначить, поставить — Потульный всегда готов. Всегда на него наваливали.

— Вот (она принесла цветные фотографии). Это — свадебные сына. Это — Ира, невестка. Сыновей у нас двое: Андрей — старший, и Дима. «После того, что случилось с отцом, офицерами не будем», — объявили. Андрей «макаровку» окончил, ходит в торговом. Сейчас на Кубе. Дима вместе с отцом работает, вместе в одной организации. А, вот и он... Знакомьтесь. Это к папе по поводу...

Дмитрий залпом проглотил суп, мельком послушав, и, то ли недовольный тем, что мама рассказывает, или как она рассказывает, исчез на балкон рассматривать внутренность двора.

— Самое большое потрясение — это даже не потеря звания. Как-то приходит домой. Молча открывает холодильник, достает бутылку, наливает полный тонкий стакан и выпивает весь. «Что случилось, Толя?» А он сидит, закрыв лицо руками: «Меня исключили из партии».

Спим. Через ночь вдруг: «Горим!» — вскидывается, взбрасывается весь. «Что случилось, Толя?» — «Ничего». Снова ляжет. И опять вдруг: «Тонем!» — «Что случилось, Толя?» — «Так». И так повторялось лет пять.

В 1983-м переехали из Таллина сюда.

— Характер у него. Но говорить с вами будет. Непросто он сходится с людьми. Но я его подготовлю...

— Машину купили, «Жигули», копили долго. Когда-то пять с половиной стоили, сейчас, сами знаете... Трудно все досталось.

Хозяина в тот день я не дождался, условились о дне следующем.

Когда я выходил, порог переступила Ирочка:

— А вы, очевидно, к Анатолию Васильевичу?

Совсем было одевшийся Дмитрий, собравшийся в сберкассу, намеренно выдержал паузу, чтобы не выйти из квартиры одновременно со мной. Напрасно, мне в сберкассе делать было нечего.

— Скажите, а где же вы будете ночевать? — спросила хозяйка дома.

— Остановился у знакомых, спасибо, не волнуйтесь.

— А сейчас вы куда? — я понял, что волнует ее отнюдь не мой ночлег.

— Как раз на встречу с друзьями, мы условились.

— А где вы встречаетесь?

— На Невском проспекте, — я решил до конца выдержать полную корректность, хотя приготовился уже услышать новый вопрос: «А в каком его месте?»

На следующий день на работе Анатолия Васильевича трижды не удавалось застать: то временно отсутствовал, то сидел на совещании у директора — святое, «вытащить» нельзя, — то на обеде. Наконец, на четвертый раз...

— Встречаться нам с вами незачем, — глуховато и устало, но вместе с тем твердо произнес Потульный. — Тема эта полностью исчерпана. Наелся я всем этим за пятнадцать лет. Устал. Надоело. Хватит. Думал, все уже... А тут то один, то другой, то третий. Нечего «клубничку» искать.

— Я против нее, точно так же, как и вы. Я за выяснение истины, как она есть. Я за правдой. Если она — ваша, убедите меня в ней, поделитесь ею со мной.

— А я вас лично и не имею совсем в виду. Вы думаете, я с вами встречаться не хочу. Я ни с кем встречаться не хочу.

— Но как же говорить о «Сторожевом», не поговорив с командиром «Сторожевого»?

— А при чем тут вообще «Сторожевой»? Я повторяю, что эта тема полностью себя исчерпала.

— Ну что же, извините тогда за беспокойство.

— Вы передо мной ни в чем не виноваты, вас не за что извинять. Читатели хотели правду. Вот вы ее и написали. Все так, как было. У меня к вам претензий нет. Но тема закрыта. И незачем ее продолжать. Вы меня поняли?

Я слушал все больше обнажающий металлические командные тона голос, — а перед глазами стояли герметично задраиваемый подъезд, просторные габариты командирской квартиры, плакатный портрет Арнольда Шварцнеггера на ее стене.

«А при чем тут вообще “Сторожевойˮ?»

|

Солгал. 9 сентября 1990 года, в воскресенье, в популярной передаче Ленинградского телевидения в самое лучшее эфирное время Анатолий Васильевич Потульный четко, ровно, безаппеляционно делал расклад «дела» «Сторожевого» и предательства Саблина.

Полтора года жили бок о бок и на берегу, и в море два человека. Все вместе. Всегда рядом. За одним столом, в одной кают-компании, у одного телевизора, за чтением одних и тех же газет и журналов. И, казалось, разделяла их только тонкая металлическая переборка, и то во время сна. А когда пришел час испытаний для обоих — выбрали разные дороги и средства. Один сказал: «Надо сломать эту машину изнутри, используя ее же броню. Что меня толкает на это? Любовь к жизни. Причем я имею в виду не жизнь сытого мещанина...» Сказал и поставил на карту свою жизнь. Другой, рассудочно оценив и взвесив (на что судьба отмерила ему много часов), не спонтанно решил, что жизнь каждого в отечестве рассчитана, предопределена и оценена сверху, что не так для него это плохо и не так уж мало. Отсюда, посягающий на существующую систему-кормилицу, — враг, прежде всего его личный. И надо ж такому было случиться именно на «его» корабле. Страшна могла быть расправа. Лишение всего, даже права на объяснения. Если только не потребуется объяснять поступок, который потрясет своей неординарностью могущественный и сам все могущий аппарат. Решение было принято. Поступок-искупление совершен.

Потульного слушали. Все зачли. А постепенно все вернули.

Саблин до сих пор — враг, преступник, нарушитель устава. Недавно отрабатывался еще один вариант его преступления, «Сторожевой» прокладывал «белый» путь в Швецию... С непрозрачным намеком на контрабанду наркотиками. Вот как...

Так зачем же понадобилось выступление на видении (о котором так мечтал Саблин) бывшего командира корабля? Во имя чести своей фамилии, передающейся по наследству сыновьям и внукам?

Выступление Потульного опрокинуло все догадки и сомнения. Он выносил приговор после приведения меры наказания в исполнение. Он приговор оправдывал, он его защищал, защищая и оправдывая людей, свершивших его.

После этого вечера не верю я Потульному. Не верю. Проверьте свою веру и сомневающиеся. Не очень, видимо, верит себе и сам Потульный, так как сидел к экрану спиной и откликался на «Васильева».

Не мог быть просчитан им этот вариант в 1975 году.

Нельзя все высчитать до конца. Наверное, очень не хотел он идти в телевизионную студию. Но уже был обязан. За благополучие надо платить. Всем. Во все времена. Разница только в размерах и разновидностях оплаты.

И пославшие так жестоко его на это испытание совершенно не задумывались о его чести, передаваемой по наследству. Честное имя скрывать нечего. Подставив офицеру чужое имя, они положили его самого на плаху переосмысления сегодняшнего дня. Это уже не отработка благополучия. Это расплата за него.

Автор псевдонима сделал попытку обелить, оправдать ситуацию: дети носят ту же фамилию.

Жаль, что подобное человеколюбие не распространилось на Саблиных.

Саблины живут, работают, воспитывают детей и умирают под фамилией, на которую посягнула государственная машина с клеймом «семья врага народа».

Для полной правды надо досказать, что Саблиным предлагалось «спасти себя и детей» заменой фамилии. Но в оплате не сошлись: надо было отказаться от мужа и брата, донести на него, разоблачить, осудить публично. Никто не пошел на это. Во-первых, потому что не знали, что осуждать. Во-вторых, и сегодня продолжают считать его самым честным, самым смелым и самым человечным среди себя, родных и знакомых. Не обменяв благополучие на предательство, живут Саблины тихо, скромно и не очень богато. Никому не жалуясь, не заявляя в милицию, не призывая общественность, смывают, соскабливают, счищают с родительских могильных плит хулу и оскорбительные надписи, заново подправляя имена: «Саблин М. П.», «Саблина А. В.». И очень верят, что настанет время, когда не только они, но и все знакомые и незнакомые люди узнают, что Валерий Саблин был честным человеком.

Наверное, придет когда-нибудь такое время.

В ожидании его живет и работает сын Валерия Михайловича.

Говорят: «Цену жизни спроси у мертвых».

Надо ли долго описывать хороший летний день? Синее небо и солнце.

Шла по Москве молодая женщина с сыном-школьником. Спрашивала, сверяясь, у прохожих. Отвечали те несколько ошарашенно и сразу убыстряли шаги, уносящие прочь — мало ли. Ведь шли эти двое в Лефортово. Ну, а за проходной там...

Короче, почтовый ящик — 201. Да не просто зона — следственный изолятор КГБ. Три цифры, три буквы и запрятанный ими человек. Родной, близкий и любимый.

Нине Михайловне Саблиной и Мише Саблину разрешили после долгих мытарств, просьб, запросов, обращений увидеть мужа и отца. На казенном языке это называется свиданием.

Первая проходная. Офицер в форме на входе-выходе. Затем вторая проходная. Двери с глазками. Солдаты. Сверху спустился офицер.

— Идите за мной, — сказал коротко.

Поднялись на второй этаж.

|

Маленькая комнатка, вроде обычная. Неоткрывающиеся окна прирешечены снаружи.

— Садитесь.

Мать с сыном сели за стол. За другой стол, примыкающий к торцу первого, опустился офицер.

— Через стол ничего не передавать — свидание будет прекращено, — раздельно объявил старший следователь по особо важным делам следственного отдела КГБ при СМ СССР капитан Олег Андреевич Добровольский. — О деле не разговаривать, о политике ничего не говорить — свидание будет немедленно прекращено.

Соединился по внутренней связи.

Открылась дверь.

Валерий Михайлович Саблин.

— Какой худющий. Ничего — только одни голубые глаза, — прошептала потрясенная Нина Михайловна.

Она старалась не смотреть по сторонам, забыть того в форме, кто сидел так близко, что мог перехватить не только слова, а даже их дыхание.

Мишу потрясло количество людей, наводнивших небольшую по площади комнату. Кроме офицера-«перехватчика» в ней сидели еще три офицера с высокими званиями. Отца ввели не сразу. Сперва, открыв дверь, вошел конвойный — тоже офицер. Затем — Саблин. Второй конвоир, опять-таки офицер, остался сразу же вприлипку за дверью. Кроме того, в коридоре были видны еще двое. Восемь человек на одного. Немигающих, ледяных, напряженных до треска позвоночных нервов. Так проходило то, что они именовали «свиданием».

У Валерия Саблина не было передних зубов. Это заметили и жена, и сын. Нельзя было не заметить.

Валерий Михайлович был бледен, но с сыном беседовал так, будто сидели вдвоем на диване дома после возвращения Миши с уроков. Невозможно было определить, что с раненой ногой, руки велели держать под столом.

— Свидание прекращается.

Прошло от силы минут пять, даже меньше того. Но право на время было здесь в руках других.

Отец захотел обнять сына.

— Выходить запрещено. Только через стол, — приказал офицер.

Валерий Михайлович обнял сына и трижды поцеловал в щеку. И если заволновался, то только здесь, — так запомнилось сыну. Голубые отцовские глаза смотрели пытливо, ласково и нежно.

Открылась дверь, на пороге вырос конвоир. Саблин. Впереди встретил никуда не отлучавшийся «придверник». Затем еще те, другие. Взяли в непроницаемую середину. Чувствовалось, что о времени прекращения свидания весь «эскадрон» был четко проинформирован заранее. Роботы, бывает, отказывают в работе, человеко-роботы всегда законченное совершенство.

Двери начали чередоваться в обратном порядке. Нина Михайловна как будто очнулась и еще полтора часа прорывалась передать посылочку-передачу.

— Маленькая такая, пожалуйста.

Вымучив неизвестностью, взяли. А вот передали ли?

Нина Михайловна не может и сейчас отойти от оцепенения, вспоминая это свидание.

И мать, и сын стали ждать следующего. Ждали, просто ожидали встречи, «надеялись» — здесь не совсем то слово. Да и какие могут быть сомнения на этот счет, — дал свое твердое слово капитан Добровольский. Не кто-нибудь сказал, а сам Добровольский. Олег Андреевич сообщил. Старший следователь по особо важным делам. О свидании.

— Если бы я только знал, что то свидание было первым и последним, — говорит Миша. — Все было бы, наверное, иначе...

|

Но этого никто не знал. Ни школьник Миша. Ни Нина Саблина, у которой не прекращалась чехарда третирования на работе. Ни капитан 1-го ранга в отставке Михаил Петрович Саблин. Ни мать. Ни братья — Борис и Николай.

А гигантская машина работала.

Выдох жены «Какой худющий...» и ужас в глазах жены и сына от беззубого отцовского рта были замечены. И, видимо, было «рекомендовано» смягчить впечатление в письме. Саблин это сделает. Не из страха или слабости духа, и из любви к жене и сыну, оставаясь искренним и нежным:

«Нина, вероятно, уже все рассказала о нашей с ней встрече. Я добавлю только свои впечатления. Внезапность ее появления передо мной вышибла из головы все, о чем собирался расспросить. Ну, и рад, конечно, был ужасно, а от этого тоже в голове все перемешалось. Еще раз спасибо ей за то, что добилась свидания, за передачи, за фотокарточки! Надеюсь, она выполнила мою просьбу — передать вам мои поцелуи. Как видите, чувствую я себя хорошо и даже временное отсутствие коронок на передних зубах не испугало Нину. На этой неделе поставят новые. Как мама и папа, вы чувствуете себя?» (Стоматологический НИИ.)

Коронок на передних зубах у Валерия Михайловича никогда не было. На всех остальных тоже.

Большой зал, на другой конец которого смотришь, как на противоположную сторону ухоженного футбольного поля. Но слова не теряются — выстрелами поражают виски.

— И что это вы еще стараетесь? Зачем? Все делается по закону. Слышали?

Нина Михайловна Саблина на приеме у депутата Верховного Совета СССР, председателя Верховного суда СССР Льва Николаевича Смирнова. (В органах прокуратуры с 1934 года.)

— Тогда я убедилась окончательно, что это стена.

А людям свойственно не верить, что их загоняют в безысходный лабиринт, не соглашаться, когда им закрывают рот на тройной оборот ключа, надеяться, когда надежду методично растворяют в серной кислоте.

Валерий Саблин стоял перед глазами семьи, стоял в ее глазах, не уходя. Даже, когда семья его не видела.

Проснувшись ночью, Николай обвел глазами комнату. На что бы он ни посмотрел, везде видел Валерия. Стол у стены — на нем брат всегда гладил брюки. И далекий от политики (по его же словам) младший брат вспомнил, как однажды, раскладывая брюки на столе, Валерий сказал: «Нет. Пока не возьмется за дело рабочий класс, ничего не изменится». Перевел глаза на диван. И увидел Валерия в другой приезд: «Обновлено должно быть ЦК. Омоложено...»

Семье предлагали только мертвую воду. Но она пыталась что-то делать.

Из Лефортово, из до боли теперь им знакомого почтового ящика 201, в Горький приходили письма Валерия Михайловича.

И почему-то перестали приходить. Семья терялась в догадках, бессильная понять причину. Неделю молчания сменил месяц, другой, следующий…

«Члену Политбюро ЦК КПСС

тов. Андропову Ю.В.,

Председателю КГБ при

Совете Министров СССР

Уважаемый Юрий Владимирович!

К Вам обращается Саблин Михаил Петрович, член КПСС с 1937 года, капитан 1-го ранга в отставке, прослуживший в ВМФ 27 календарных лет, участник Великой Отечественной войны, кавалер орденов Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I и II степеней, двух орденов Красной Звезды, медалей «За боевые заслуги», «За оборону Советского Заполярья» и других правительственных наград.

В двадцатых числах июля 1976 года мне было разрешено свидание с сыном, но при встрече мы не говорили о содержании его вины. Нам с женой не известно, в чем выразилась его измена Родине.

В это же время мною было подано ходатайство в Президиум Верховного Совета СССР о помиловании сына. Решения Президиума Верховного Совета мы пока не получили, но с июля 1976 года по сей день мы от сына не получили ни одного письма. Вероятно, его лишили переписки с нами.

Вы, Юрий Владимирович, конечно, понимаете, как нам с женой тяжело переносить случившееся.

Жена моя — Анна Васильевна болеет паркинсоновой болезнью (плохо работают руки и ноги, часто падает), я перенес инфаркт миокарда, удалены 2/3 желудка, удален желчный пузырь, перенес операцию по случаю перитонита. Короче говоря, здоровье наше очень подорвано.

Мы с женой очень просим Вас до решения Президиума Верховного Совета СССР о помиловании разрешить нашему сыну — Саблину Валерию Михайловичу иметь с нами переписку. Это в какой-то мере поможет нам с женой переносить тяжкое горе.

Извините, Юрий Владимирович, что приходится Вас беспокоить и по другому вопросу, для нас так же очень тягостному.

Наш старший сын — Саблин Борис Михайлович (рождения 1937 года, член КПСС, подполковник-инженер) проходил службу в г. Горьком в аппарате военной приемки. Был, как нам известно, за время своей 18-летней службы на хорошем счету, пользовался авторитетом, получал повышения в должности и очередные воинские звания, не имел никаких замечаний по службе и всегда был принципиальным партийным человеком. Но в августе 1976 года его должность якобы сократилась, и он был назначен в г. Иваново на военную кафедру энергетического института на должность начальника цикла, хотя эта должность к тому времени была занята другим офицером, и для сына по опыту работы и по образованию — мало подходила. Семью свою он вынужден оставить в Горьком, так как его жена серьезно больна и находится на учете в больнице. Получили впервые в жизни свою квартиру, а перспективы на получение квартиры в г. Иваново почти нет. Таким образом, сын лишился любимой работы, совместной жизни с семьей, и мы с женой лишились моральной и физической поддержки сына.

|

Неужели внезапное перемещение сына из г. Горького в г. Иваново произошло по причине того (если верить наговорам и слухам), что он, то есть старший сын Борис, «расплачивается» за брата Валерия? Я далек от этой мысли, ибо знаю, убежден и твердо верю, что за истекший период Центральный Комитет нашей партии, Советское правительство, руководимые верными ленинцами, восстановили ленинские нормы нашей жизни и утвердили революционную законность.

Уважаемый Юрий Владимирович!

Мы с женой очень надеемся на Вас и просим Вас оказать помощь нашему старшему сыну — Саблину Борису Михайловичу в восстановлении его в ранее занимаемой должности в г. Горьком, где он принесет большую пользу нашей Родине, или же предоставить возможность продолжить службу в пределах города Горького (военные кафедры, военные училища и др.).

Это сохранит его семью и даст нам с женой моральную и физическую поддержку на остатки нашей жизни.

С уважением к Вам,

М.П. Саблин.

7 января 1977 г.»

В тот же день письмо было отправлено из Горького в Москву, человеку с высоким умным лбом и холодными глазами за забралами линз очков.

Ни подтверждения получения, ни какого-либо обратного уведомления, даже в полстроки, не было.

Как и судьбоносного ответа.

Политбюро в Москве разбирало и вершило политику внутреннюю и внешнюю.

|

Незадолго до смерти |

29 января 1977 года скончался Михаил Петрович Саблин, уроженец города Луза Кировской области, русский, 66 лет. Незадолго до смерти сфотографировался, зашел в «пятиминутку». Несколько кадриков, почти одинакового ракурса. Он проводил сверхопасные и безмерно героические, такие трагические и такие нужные полярные конвои, официальным языком именуемые, как «участие в операциях по проводке транспортов с особо важными военными грузами в ледовых условиях». Смерть уступила тогда жизни. На мигах полоски «пятиминутки» лицо человека, изможденного моральными и физическими страданиями. Лицо человека раздавленного.

Николай хотел уничтожить эти отпечатки. Но, переборов себя, сохранил — святое.

Глаза же живут, ждут, надеются прочитать.

Михаил Петрович Саблин, военный моряк с самым гордым на флоте званием капитан 1-го ранга, не прочтет то, что пришло из столицы в грязно-зеленом конверте.

Нет, это не был ответ товарища Юрия Владимировича Андропова.

Есть такие ситуации в футболе, когда правый крайний лениво перебрасывает мяч длинной, вяло-сонной, до икоты размеренной передачей налево, когда игроки тянут время специально, намеренно, со своим внутренним раскладом-прикидом. Команда, однако, называлась не ЦСКА, а КГБ.

И продемонстрировала пример чиновничьего футбола в длинный боковой пас.

«Следственный отдел КГБ при СМ СССР г. Москва, ул. Энергетическая, 3а, 6/574 от «11» февраля 1977 г.

Саблину Михаилу Петровичу

Сообщаю, что ваше заявление от 7 января 1977 года направлено для рассмотрения в Военную коллегию Верховного Суда СССР по адресу: г. Москва, ул. Воровского, 15.

Следователь следственного отдела КГБ при Совете Министров СССР Подпись (Ковалев)»

Складывается впечатление, что зная уже о смерти Саблиных — отца и сына, этим листком в Горький наносился прямой гробящий удар поддых. Ничего не проясняя, этот конверт только крепче заворачивал стальные тиски горя.

Земля, смерзшаяся от стужи, отламывалась, крошилась под ломами, комьями прикрывая долго не желавший скрыться от глаз гроб.

После похорон Михаила Петровича Анна Васильевна с постели уже не поднималась. Ноги не подчинялись светлому разуму и изболевшемуся сердцу.

Распалась семья у старшего сына — Бориса. В водовороте горя, унижений и валившихся друг за другом несчастий никто из Саблиных не упрекнул и не посмел задержать жену Бориса в семье «врага народа».

2 марта 1977 года пришло извещение из горьковского КГБ: «Саблину М.П. надлежит явиться...».

|

Прийти мог только Николай Саблин. И он пришел.

— Отправление на имя Саблина М.П., — осадили его. — Вы что, Саблин М.П.?

— Нет, — Николай почувствовал, что ему внезапно не хватает воздуха.

— Ну так вот. Пусть его и получит гражданин Саблин... Михаил Петрович.

Нервы сдали, Николай кричал:

— Да вы что! Отец умер. Сердце. И вам это известно. Как вы смеете!

Так судьбе было угодно распорядиться, что самый «маленький», самый ласковый, самый тихий, самый оберегаемый оказался впереди. Форвардом между горем и беззаконием, насилием и безжалостностью.

Сам уже тяжело заболевший, он держался. Восемь операций впереди. Сейчас он не имел на них права. А кто же будет тогда бегать на почту, по больницам, хоронить самых дорогих и искать — искать возможность добиться правды?

— Как вы смеете! — закричал тогда Николай.

Смели. И, не мигнув, парировали:

— Удостоверьте соответствующим документом.

Только после этого ткнули названное «отправление».

«Свидетельство о смерти

Гражданин(ка) — Саблин Валерий Михайлович

умер(ла) — третьего августа тысяча девятьсот семьдесят шестого года

в возрасте — 39 лет, о чем в книге регистрации актов о смерти 1977 года февраля месяца 22 числа произведена запись за № 344

Причина смерти —

Место смерти: город, селение —

район —

область, край —

республика —

Место регистрации — отд. Загс Бауманского р-на г. Москвы

Дата выдачи: 22 февраля 1977 г.

Заведующий отделом (бюро) записи актов гражданского состояния:

Неразборчивая подпись

III-МЮ № 285021».

Надо ли говорить о том, что и на это, и на телеграмму Нине Михайловне и Мише в Калининград, куда вынужденно переехали они, надо было найти силы.

«Горький Почтамт 8602 25 21635 =

Калининград 6 Областной Ново-Прегольская Наб 65 кв 22 Саблиной

= Мы получили свидетельство о смерти Валерика мужайтесь дорогие крепитесь берегите себя крепко целуем = мама Коля =»

Некогда Михаилу Петровичу довелось столкнуться с полковником Виктором Геннадьевичем Кореневым из Горьковской военной прокуратуры. Последний и оказал потрясенной семье маленькую услугу — посоветовал, к кому можно еще обратиться.

И они обратились.

«Москва, ул. Воровского, 15.

Военная коллегия Верховного Суда СССР,

Председателю генерал-майору юстиции

Бушуеву Георгию Ивановичу

Уважаемый Георгий Иванович!

Обращается к Вам Саблина Анна Васильевна, вдова, капитана 1-го ранга Саблина Михаила Петровича.

13 февраля 1977 года мы получили извещение из следственного отдела КГБ при СМ СССР о том, что в Военную коллегию Верховного Суда СССР передано письмо, которое я и мой ныне покойный муж отправили 7 января 1977 года т. Андропову Ю.В., Председателю КГБ при СМ СССР.

Ответ на это письмо мы не получили до сих пор.

2 марта 1977 года мы получили “Свидетельство о смерти” Саблина Валерия Михайловича, моего сына, зарегистрированное 22 февраля 1977 г. Из этого свидетельства следует, что Саблин Валерий Михайлович 37 лет (в свидетельстве ошибочно указан возраст 39 лет) умер 3 августа 1976 года.

Я очень прошу Вас ответить мне:

Почему мы не получили никакого ответа на ходатайство о помиловании сына, поданное моим мужем в Президиум Верховного Совета СССР еще 20 июля 1976 года?

Почему в течение 7 месяцев после смерти сына нам ничего не сообщили о случившемся?

Как мне сообщила жена сына — Саблина Нина Михайловна, проживающая в г. Калининграде, Ново-Прегольская наб., 65—22, она до сих пор вообще не получила никаких документов о судьбе своего мужа — Саблина В. М.

Почему это произошло? Ведь она связана с ним призовыми отношениями, и, видимо, ей в первую очередь нужно было сообщить о происшедшем. Мы не знаем, может ли она, как жена, или сын Саблина В.М. Михаил рассчитывать на какую-либо пенсию? Сохранились ли личные вещи моего сына? Можем ли мы их получить?

Уважаемый Георгий Иванович!

Ответьте мне, пожалуйста. Все эти вопросы не дают мне покоя. И я не знаю, где найти объяснения и ответы на них.

Прошу Вас понять мое состояние: 29 января скоропостижно от инфаркта скончался мой муж, 2 марта я получаю сообщение о смерти сына, сама я уже несколько лет тяжело болею.

Облегчение сейчас может принести мне только объяснение того, что произошло с сыном, ответы на волнующие меня вопросы, знание того, что все случившееся согласуется с Законами Советского государства и с человеческими нормами.

С уважением к Вам Саблина А.В.

14 марта 1977 г.»

Письмо ушло и исчезло в небытие молчания, словно провалилось в колодец неизвестности, будто засосанное центром воронки водоворота вселенской глухоты.

Глубокой зимой проявился полковник Коренев. Сообщил, что из Москвы прибыл некто Голубев, подполковник, пригласил вместе с матерью в горьковский КГБ.

— Мать в больнице, — объяснил Николай. — В крайне тяжелом состоянии. Если этому подполковнику есть что сообщить, пусть приходит в палату.

— Нельзя, — замялся Коренев. — Нельзя...

И вот они в кабинете № 15 Горьковского Кремля. Николай Саблин, его изможденно-изглоданная болезнью мать, которую врачи категорически запрещали трогать с места, полковник Коренев, схвативший со стола сигареты и спички, весь разговор простоявший у окна, куря сигарету за сигаретой, выстреливая изо рта в открытую форточку остренький дымок, не обращая внимания на морозный воздух и не проронивший ни слова.

А говорил подполковник Голубев. Точнее, отвечал на вопросы Николая Саблина.

— Что же будет с Мишей? Не все вузы для него будут теперь открыты?

— Разумеется.

— А кто нам скажет, что с Валерием? Может быть, его просто забили? Или у него отказало сердце, не выдержав всего, что учинялось? Или его отравили? Или держат в психушке? Что? Где? За что?

Николай вспоминает, что у него было желание схватить первый попавшийся стул и...

Потому что лучезарно, зарево, ослепительно, чарующе, фотогенично, красиво, широко улыбаясь, гость из Москвы ответил приятным голосом, изящно сделав руками, на все вопросы одной фразой:

— Все сделано по закону.

Мать, казалось, даже не слышала ничего и никого. Возможно, просидев все это время в обморочном состоянии, когда ее уже приподнимали, вдруг совершенно ясно спросила:

— Так когда все-таки реабилитируют Валеру?

И ее отвезли в больницу.

Николай возвращался домой один.

И вдруг, неожиданно поскользнувшись, упал. Нехорошо, больно, навзничь, покатившись по ледяному стремительному склону.

И в тот же самый момент быстро вынырнула черная «Волга».

Человеческая мысль обладает невероятной способностью за микродоли секунды охватить, если не жизнь, то очень многое. В мозгу Николая пронеслись смерть отца, неизвестность с Валерием, почти неизбежно роковой исход болезни матери, свое онкологическое заболевание, сладенько-слащавая улыбочка «Все сделано по закону».

И это падение.

Эта «Волга».

Черная стремительная машина.

Накатывающая неудержимо и неотвратимо.

На упавшего человека. Беспомощно и неподвижно лежащего с открытыми глазами. То было не отчаяние.

И не ужас.

Ни кем не меренная безысходность.

Черная «Волга».

«Черт с ней! — пропульсировала мысль. — Пусть давит!»

Черная машина, все-таки, использовала тормоза.

Но из нее никто не вышел. Не помог. Не спросил. Не окликнул.

Черная «Волга» подождала, пока разбившийся человек тяжело, с трудом, сам поднялся и побрел, не обернувшись.

Машина плавно поехала дальше, завив хвост выхлопного дымка.

В Горьковском Кремле много таких машин.

Мать, Анна Васильевна Саблина, умерла 26 июля 1978 года после тяжелых страданий.

«Дружба» — будильник на 14 камнях. «В день свадьбы от Пастуховых». Стрелки давно остановились.

«Спорт-2» — продолговатый маленький транзисторный приемник. На приемнике гравировка: «В.М. Саблину в знак уважения и признательности от офицеров СКР-793. 22.08.1969 г.». Приемник не работает тоже, — пальчиковые батарейки 1980 года.

Эти вещи молча хранят память.

|

Ниночка Чумазова, Нина Саблина, Нина Михайловна.

Суповая тарелка с двумя столовыми ложками на крохотном столе в Североморске. Нина. Ниночка, «Синичка», весело смеющаяся, пока Валера хлопочет с фотоаппаратом, сидящая в фартуке хозяйки на стуле, на спинку которого накинут китель с лейтенантскими погонами мужа. За спиной — железная кровать. Справа от кровати — ниша в стене, завешенная простынью, где на гвоздях висит одежда, и стоит второй стол, «исполняющий роль буфета».

И пусть фраза в письме мужа: «С продовольствием у нас хорошо. Кроме мяса все есть», — это ли главное?

Главное, они молоды, прекрасны и счастливы.

Лыжный ли поход, заготовка дров охапками, треплет-«мутузит» ли Нина лайку за голову, объясняя ей, что нужно сфотографироваться; заставляет ли Валерия надеть шерстяной свитер — «обязательно»; вписывает ли, смеясь, в письмо шутящего мужа «Болтуха Валера!»; ругает ли изволтузившего штаны в уличном хоккее Мишку; собирает ли в белынских лесах грибы — искать умеет (недаром Валерий гордо называет заповедное место «Нинкина целина»); поднимается ли по трапу «Адмирала Нахимова» — красивого парохода на красивом море под красивым небом (путешествие с самым красивым офицером флота — Валерием Саблиным); сидит ли с мужем в партере Большого на хачатуряновском «Спартаке»; волнуется ли, следя за военными учениями, ожидая возвращения мужа из похода; читает ли почетную грамоту за подписью командующего Краснознаменным Северным флотом — «Саблину Валерию Михайловичу — За инициативу и настойчивость в обеспечении испытаний нового оружия и техники»; решает ли с сыном задачи, готовит ли что-то вкусное, проклинает ли длиннющие очереди и одновременно стоит в них, — это все естественно, привычно, буднично, так и должно быть, — это семья, сын, муж. Это жизнь. Жены моряка. Постоянные переезды, тревоги, хлопоты. А как же иначе? Какая жизнь военного моряка без забот? Какая жизнь без любви? Любовь невозможна без памяти...

В начале марта 1977 года эта женщина получила телеграмму из Горького, куда дошло «Свидетельство о смерти В.М. Саблина». Пришла страшная весть о страшном свидетельстве и таком же странном и непонятном. Ибо в нем, на одном маленьком бланочке, были допущены серьезные, грубые, топорные ошибки. Неправильно указан возраст Валерия Саблина — 39 лет. На самом деле в 1976 году ему было 37 лет. Далее, — число, месяц, год смерти обязательно указывается сначала цифрами и только затем прописью. Здесь же — только размашистой, вальяжной (не оставляющей места для цифр) прописью. В графах «Причина смерти», «Место смерти», «город, селение», «район», «область, край», «республика» — небрежные, неровные прочерки. В графе «Место регистрации» (наименование и местонахождение органа ЗАГСа) — не стоит соответствующий факсимильный штамп. Сама печать весьма бледна. Подпись заведующего неразборчива. И не подтверждена, не расшифрована факсимильным штампом с ясно различимыми инициалами и фамилией.

Итак, 9 (девять) ошибок на госзнаковском бланке с государственным гербом и водяными знаками «СССР».

Ошибок, за которые немедленным увольнением поплатился бы сразу любой загсовский работник. Да которые он попросту никогда бы и не допустил...

Пришло свидетельство на человека, которого семь месяцев считали живым. Которому писали, о котором хлопотали, за которого боролись, от которого ждали писем. Через несколько дней после телеграммы, подписанной «Мама, Коля», ее вызвали.

«Военный трибунал дважды. Краснознаменного Балтийского флота, 9 марта 1977 г., г. Калининград (обл.)-100

Уважаемая товарищ Саблина,

Прошу Вас 10 марта 1977 года в 18 часов 30 минут прийти в военный трибунал БФ по адресу: ул. Кирова, 24, для беседы. Если Вы не сможете прийти 10 марта, то прошу Вас прийти в то же время 11 марта.

Председатель военного трибунала дважды Краснознаменного Балтийского флота Подпись (В. Бобков)»

Ехала, шла, бежала на любой вызов. Нет, и этот вызов, хоть и был в форме вежливого приглашения, не дал ответа ни на один из вопросов.

Нина Михайловна и Анна Васильевна продолжали писать, пытаясь хоть что-то узнать. Продолжали биться, как им казалось, бороться за любимого человека. Они продолжали не верить в его смерть. Даже в ее возможность.

Формальные, пустые, лживые, тупые и очень лаконичные официальные ответы не по существу запросов и прошений только истязали души и наполняли горем горьким дни обеих затравленных и потерявшихся женщин. Недомолвки, неточности и неполнота ответов закрадывали сомнения, утверждая в женских сердцах то, во что так хотелось верить...

«Президиуму Верховного Совета СССР

от Саблиной Анны Васильевны, проживающей в г. Горьком, ул. Свердлова, д. 30а, кв. 35.

Саблиной Нины Михайловны, проживающей в г. Калининграде, Ново-Прегольская набережная, д. 65, кв. 22

В июле 1976 года мы подавали прошение о помиловании Саблина Валерия Михайловича.

Просим ответить на следующие вопросы:

1. Когда состоялось заседание, на котором было рассмотрено наше ходатайство?

2. Почему нам своевременно, то есть сразу же после заседания, не сообщили о решении Президиума?

3. Почему нам не выдали вещи и рукописи, которые писал Саблин Валерий Михайлович, находясь в тюрьме.

Ответ просим выслать в оба адреса».

Ответ не пришел ни в один из них.

«В военную коллегию Верховного Суда СССР от Саблиной Н. М.

Обращаюсь к Вам с просьбой сообщить, где похоронен мой муж — Саблин Валерий Михайлович. Прошу передать нам его письма, рукописи, которые он писал, находясь в тюрьме, личные вещи.

Вероятно, он оставил прощальные письма, просим передать их нам.

Разъясните, пожалуйста, почему сообщение о гибели мужа пришло с опозданием на полгода.

Свидетельство прошу выслать в г. Калининград,

Саблина Н. М.

19.03.1977 г.»

Ничего возвращено, передано, разъяснено не было. Каменная стена каменно молчала.

«Уважаемая тов. Саблина,

Прошу Вас 7 апреля в 18 часов 30 минут прийти в военный трибунал Балтийского флота для беседы.

Если не сможете прийти 7 апреля, прошу прийти в то же время 8 апреля 1977 года.

Председатель военного трибунала БФ

Подпись (В. Бобков)»

Где муж? Как? Что с ним?

В ЗАГС Бауманского р-на Москвы:

«Прошу выслать свидетельство о смерти моего мужа — Саблина Валерия Михайловича, по адресу: г. Калининград, обл., 236006, Ново-Прегольская наб., дом 65, кв. 22. Саблиной Нине Михайловне,

Саблина Н. М.

13.04.1977 г.»

Ответ в три корявые строчки от руки, без какой-либо подписи, на листе ее же запроса.

«Просим сообщить, в каком году умер ваш муж».

И только в мае 1977 года Нина Михайловна Саблина получила «Свидетельство о смерти». За номером III-MЮ 285021. Казенное, равнодушное, жестокое и небрежное извещение о конце жизни и начале смерти.

И снова над бланком с водяными знаками «СССР» надругались, как хотели.

Над чувствами, болью, нервами семьи — в неменьшей мере. Ну, а степени предела просто не знали. Не привыкли не издеваться.

Когда видишь мягкую, внешне выстраданно-ровную, оплачиваемую посегодня бессонницей скорби и веры улыбку, то физически ощущаешь панцирь трагедии, в которую ее вдавили «вершители». Декабристки последовали за декабристами. Из роскоши родовых дворцов в тряскость перекладной кибитки, через делящий две части света «каменный пояс», в хмарь рудников. Но у нее намеренно отняли это право, на которое не смог посягнуть император Николай Первый.

Отняли Право быть рядом.

Она не была на суде, она даже не знает, а состоялся, проводился ли он. Ей лицемерно сулили свидания, ее терроризировали «документами», больше смахивающими на нашинкованные бумажки, намеренно держали с самого начала и до дня теперешнего в полном неведении, постоянно давали понять, что она бессильна, беспомощна, безнадежна. Ничтожна.

Нина Саблина посылала, тщательно собирала, раздобывая, разыскивая, посылки мужу. С самым качественным, вкусным, лучшим. Но она даже не знает, доходили ли вообще эти передачи. А если доходили, то что из собранного с таким трудом.

Потому что и тогда, и сейчас она могла рассчитывать только и исключительно на саму себя. Ни пенсии, ни пособия, ни выплаты, ни какой-либо помощи. Ни ей, ни сыну. Государство (верховный аппарат), «решив увидеть» в капитане 3-го ранга Саблине «врага народа», как с «семьей врага народа» расправилось и с семьей.

Нина Михайловна Саблина смогла выжить, выстоять, выдержать, не сломиться, не согнуться, не пасть поверженно ниц. Смогла вырастить и поставить на ноги сына. Сохранить, спасти, уберечь самое сокровенное — веру, надежду, любовь.

Долгими ночами она будет перечитывать Анну Ахматову.

«Любовь всех раньше станет смертным прахом,

Смирится гордость, и умолкнет лесть,

Отчаянье, приправленное страхом,

Почти что невозможно перенесть».

На последнее отчаяние сделана закладка:

«А как музыка зазвучала,

Я очнулась — вокруг зима;

Стало ясно, что у причала

Государыня — смерть сама».

|

Нина Саблина выжила.

Так было надо. Она стала бесправной главой семьи в четыре человека с зарплатой 83 рубля. Ничего ни у кого никогда не прося, она жила и живет среди живых, не осуждая мертвых.

«Я никогда не могла позволить себе занять деньги, так как точно знала, что не смогу их отдать». — Она сказала это просто и естественно. В никуда.

Не пытаясь вникнуть в бурю сегодняшних страстей перестройки, потому что в потоке страстных речей, бесплодных дискуссий она не различает лиц. Она никому не верит, и прежде всего — самой справедливой, самой гуманной, самой-самой — системе. Системе. Самой безликой в ответственности, где некому предъявить счет за «отчаянье, приправленное страхом».

Нина Саблина не верит, что справедливость победит. Не верит тихо, спокойно, без малейшего всплеска женских эмоций. Не верит так, как будто ее нет. Я первый раз в жизни испытал чувство страха.

Какой же силой надо обладать, какой арсенал методов самой высокой квалификации освоить, чтобы непрочно внушить оставленным в живых принципы непоколебимости, незыблемости и несокрушимости прав и методов вышестоящих органов, и, раз и навсегда, разрешенных кем-то и регламентированных норм жизни и поведения для всех остальных. Где человек имеет право на жизнь при обязательном условии — не посягать на структуру системы, решетку ее конструкции, пирамидальный каркас. Талоны на жизнь? Страшнее. Самые мрачные предчувствия Александра Беляева очень быстро превзошла жизнь по-системному. Она породила не одного, а тысячи продавцов воздуха.

|

С ним мы разговаривали, быстро определившись, что мы на «ты». Да могло ли и быть иначе? Я всего на несколько месяцев старше своего собеседника, ему, как и мне в год первой нашей встречи было 28. У обоих позади школа, вуз. Сейчас работа. Нам не надо объяснять, втолковывать друг другу, какое было время и какое сейчас. Наши жизненные часы были пущены одновременно.

Я называю его Мишей, он зовет меня Андреем. Миша Саблин. Михаил Валерьевич Саблин.

Он работает младшим научным сотрудником лаборатории млекопитающих Зоологического института АН СССР. Научный кумир — профессор Николай Кузьмич Верещагин. Миша работоспособен, часто выезжает в научные экспедиции. На полке микрометеоритная плантация осколков интересных пород. Земля не сразу и не всем отдает свои тайны. Плюшевый, толстенький, серенький динозаврик с розовыми треугольниками — флажками по эластичному хребту. На боку домашнего страшилища — памятный значок. Гигант не обижается, привык.

Для Миши Саблина непреложно то, что его отец — не политический авантюрист, не уголовник. Он убежден, что его отец поступил, как было должно. Другое дело... Что?

— Другое дело, что все это время я все хранил в себе. Даже с мамой мы, в общем-то, на эту тему не говорили.

Все сверстники-ровесники мгновенно, как и их родители, вычеркнули его из списков своих друзей. Он стал опасен даже для ничего не значащего разговора. Он был из семьи «врага народа». И произошло это не в 1937-м, а в 1975-м.

И то, что мать мало говорила с Мишей об этом — понятно тоже. Какая же мать не любит своего сына, какая же мать не сделает все возможное, чтобы уберечь его от глубоких душевных ран, рытвин на жизненном пути, какая же мать забудет о благополучии своего ребенка. И она сделала все, чтобы заслонить собой Мишу, переключив все горе на себя.

На лефортовское свидание с отцом Миша приехал с дачи под Ленинградом, где отдыхал. О драматических коллизиях столкновений родственников с государственной машиной ему не рассказывали или почти не рассказывали. И продиктовано это было соображениями высшего порядка — зачем лишний раз травмировать и так травимого мальчишку. Не хочу говорить о командовании полком Голиковым — Гайдаром в четырнадцать-пятнадцать, о стойкости немногим старшего Шолохова на допросе у закапывающего коммунистов живыми Нестора Ивановича Махно — это выглядело бы начетничеством.

Нечего ни покачивать головой, ни пенять, нет права укорять. Попробуем представить себя на этом месте. Когда ты один, а на тебя рухнуло такое привычное небо. Все. Целиком.

Кому тут верить? Чего ждать? На что надеяться? Какие тут еще могут быть перемены? В пустыне можно найти воду, но когда кругом один пепел... Какие советы, рецепты, предложения?! Это горше хины, больнее гвоздей, острее иголок под ногти. Так не прав ли, может, даже прозорлив-предвидящ мой собеседник-ровесник:

— Это тоже самое, что головой о стену. И сейчас я не уверен... И сейчас я уверен, что ничего не изменится.

— Даже сейчас, в 1990 году? — спросил я, закусив губу.

— Даже сейчас, в 1990 году, — ровно уточнил Миша.

И мы очень долго еще говорили. Мелькнула мысль, хотя я попытался ее прогнать — может, не стоило так уж ограждать Мишу дачей в прямом и переносном смысле. Я не о жестокости. И, упаси бог, не за нее. Но, ограждая Мишу от несправедливой действительности, самые близкие люди оградили его и от подвига. Самого высокого. Заставив тем самым носить и то, и другое внутри себя. Ноша, которая могла стать непосильной и для более умудренного и закаленного человека. Мальчик остался один на один с окружающим миром и самим собой. Сам должен был дать оценку поступку отца. И, сделав это, выстоять с его помощью, не разрушая при этом окружающие его миражи молчаливой опеки родных и близких. Я не мог отделаться от ощущения, что Миша и сейчас продолжает жить в этой «заданности».

|

Преемственность, традиции? Да. И Нина, и Валерий хотели только сына. По обоюдному согласию назвали его в честь дедов. Прапрадед, прадед, дед, отец Миши — военные моряки. Четыре поколения военных моряков — история флота почти за столетие.

Вольно или невольно, но я смотрел на Мишу глазами его отца, Валерия Саблина. Потому что читал его многостраничные письма, полные семьей, жизнью, немыслимой для отца без Миши. Вместе с отцом я запомнил дни, когда Миша болел ангиной и у него была температура; вместе с ним закалялся: ходил на лыжах, коньках, в бассейны, в прибойную невысокую, крепкую балтийскую волну, вместе с ним на елки и в театры, болел за непроигрывавших тогда хоккеистов сборной, приохочивался к рыбалке, вникал в литературу и историю, донимал отца вопросами, носился по дорожкам парка, возился с кошкой Муськой…

До того, как мы встретились с Мишей, я знал о нем очень много. Видел я и многочисленные Мишины фотографии, — отец охотно и много снимал. Детали, такие ясные, четкие и резко запоминающиеся, сливались вместе и рождали образ внимательно всматривающегося в жизнь мальчишки, семье и окружению которого можно позавидовать, который вне всякого сомнения продолжит собой отца.