| Saint-Juste > Рубрикатор | Поддержать проект |

Аннотация

|

Центром настоящих воспоминаний является Кронштадт, который в дни Временного правительства и керенщины с легкой руки Церетели получил название «Кронштадтской республики». Это был клеветнический выпад против революционного города. Соглашатели хотели скомпрометировать красный остров в широких демократических массах России. Они добились обратных результатов. На «особую республику» стремились поглядеть даже делегации из сторонников соглашательских партий, — и если это были не безнадежные идиоты или не патентованные либер-гоцовские [1] молодцы, а заблуждавшиеся массовики, то из посещения Кронштадта они выносили огромное положительное впечатление.

В Кронштадте они встречали исключительное революционное единодушие массы, огромный революционный подъем, подлинный энтузиазм революции, страстную убежденность в правоте своих чаяний и намерений, и, наконец, строжайший революционный порядок, установленный властью Совета. Последнее особенно поражало. Ведь буржуазно-соглашательская пресса все уши прожужжала о буйствах и безобразиях кронштадтцев, ведь на них всех хулиганских собак вешали. А на деле: в Кронштадте под страхом строжайших кар (вплоть до конфискации имущества) было запрещено пьянство, и на улицах не встретить ни одного подвыпившего. Из Кронштадта выселены проститутки. Кронштадтские клубы (советский — бывшее морское офицерское собрание, большевистский и эсеровский) живут интенсивной политической жизнью. Да что клубы! Ежедневно десятки тысяч моряков рабочих, солдат сходятся в едином клубе: на кронштадтское вече — Якорную площадь. Здесь с шести вечера и до поздней ночи, северной белой ночи, льются страстные призывные речи. Здесь кронштадтский массовик получает первое политическое воспитание. А «землячества», в которых революционное творчество кронштадтцев стихийно нашло первую форму смычки с деревней!

Все это и многое другое оставляло в мозгах и сердцах посетителей «республики» неизгладимый след. Из Кронштадта они уезжали омытые горячей волной революции.

Кронштадт в то время воистину был революционной Меккой. Помню, на шестом съезде партии [2] в своем докладе о Кронштадте я употребил именно это выражение. И оно было полностью правильно, без малейшего преувеличения.

Но революционной Мекке очень не повезло в исторических анналах революции. От славнейших времен Кронштадта не уцелело никаких документов. Даже официального органа Совета — «Известий» — и то нет ни в одном из наших архивов. Многое, если не все, погибло в черные дни Кронштадта — в дни восстания последышей героических революционеров флота [3]. И если у кого-нибудь сохранились документы той великолепной эпохи Красного города, когда он был Меккой революции, то эти лица перед историей обязаны представить для широкой гласности эти документы. Истории революционного Кронштадта нет, а она должна быть написана. Для поколений республики Советов не должна пропасть лучшая страница эпохи «от Февраля к пролетарскому Октябрю».

Личные воспоминания, которыми я хочу поделиться, могут послужить лишь маленьким камешком для этой истории. В основу воспоминаний я кладу «июльский политический урок» кронштадтцам. Но чтобы участие кронштадтцев в июльских днях лучше было понято читателем, необходимо предпослать очерк предшествующих событий. Я беру основные: запрещенную партией демонстрацию 23 (10) июня и санкционированную соглашательским ВЦИК и таким же Петербургским Советом [4] демонстрацию 1 июля (18 июня) и затем известие о наступлении на фронте. Это были короткие этапы к июльским дням.

Почему свои воспоминания я озаглавил «Политический урок»? Вот почему. При всех своих революционных достоинствах (энтузиазм, единодушие, революционный темперамент и готовность к бою) кронштадтцы обладали одним серьезным недостатком: они наивно думали, убеждены были в том, что достаточно напора их энтузиазма, чтобы власть Советов осуществилась на всей земле российской. В июльских днях они потеряли эту наивность и приобрели новый важный политический опыт. Он сводился к истине: власть Советов можно взять только с бою. Такой же урок, собственно, вынесли и рабочие массы Петербурга, но на кронштадтцах он выражен исключительно ярко.

Небольшое примечание. В своих воспоминаниях непосредственно об июльских днях мне придется перенестись в Петербург (3, 4 и 5 июля ст. стиля), ибо эти дни по поручению кронштадтских товарищей я работал здесь. О непосредственной подготовке Кронштадта к выступлению 17 (4 июля) читатель может познакомиться в воспоминаниях тов. Раскольникова («Прол[етарская] рев[олюция]», № 5 (17)) [5].

|

22 (9) июня в кронштадтском комитете РСДРП (большевиков) была получена телефонограмма ЦК партии, предлагавшая призвать кронштадтцев к участию в демонстрации 23 (10) июня, организуемой ЦК и ПК [6]. В телефонограмме, подписанной, помнится, тов. Сталиным, были изложены и лозунги демонстрации — «Долой министров-капиталистов», «Вся власть Советам» и др. Для меня эта телефонограмма не явилась неожиданной. Еще накануне съезда Советов (соглашательского в подавляющем большинстве) в партийных кругах обсуждался вопрос о демонстрации. Одно из таких обсуждений было на собрании большевистской фракции Петербургского Совета. Это собрание (председательствовал тов. Лашевич [7]) единодушно признало необходимость демонстрации, во-первых, и желательность приурочить ее ко дню открытия съезда Советов, дабы оказать революционное воздействие на соглашательских делегатов съезда из провинции. На этом же собрании был внесен лозунг о ликвидации Государственной думы (она еще продолжала тогда существовать не только формально, но и фактически в лице своего комитета — родоначальника Временного правительства). Соглашательские партии этот лозунг ставил в очень неловкое положение: осуществить лозунг (это было очень легко) — значило подорвать коалицию с буржуазией, отказаться провести в жизнь это, по существу, не ахти революционное мероприятие — значило подорвать свою популярность в демократических массах.

Почему-то демонстрация не осуществилась в день открытия съезда, и была назначена на 23 (10) июня.

|

Каждодневно на Якорной площади Кронштадта часов с 5—6 начинался митинг. Как правило, митинг открывал член кронштадтского комитета большевиков тов. Кирилл (Орлов), старый член партии, принимавший участие еще в Потемкинском восстании, неутомимый агитатор, способный говорить длиннейшие речи на текущие политические темы. Кирилл у нас был постоянным митинговым «заводилой». Он говорил, пока площадь не заполнялась тысячами моряков, рабочих и солдат, и когда митинг принимал достаточно солидные размеры, Кирилл закручивал, как исторический римлянин по адресу Карфагена, свой каждодневный лозунг — «Долой правительство буржуазии», и, отирая потный лоб, спускался с лесенки жидкой трибуны, освобождая ее для основного оратора.

В этот вечер, когда я входил на площадь, митинг был уж в разгаре. Говорил еще Кирилл, обстоятельно развивая лозунги ЦК. Якорная Площадь... не знаю, как выглядела она в дореволюционное время, — возможно, что она была ненавистной, как плацдарм, где виреновские молодцы (адмирал Вирен — последний комендант Кронштадта, за исключительную, даже по тем временам, каторжную жестокость казненный в первые дни революции матросами), щеголеватые мичманы и лейтенанты, издавались над «матросней». Но в дни революции Якорная площадь, казалось, сама дышала в общем ритме с могучими вздохами революционной, бурнопламенной массы — «красы и гордости революции». Огромный собор отгораживал площадь от водных далей, в которых чуть теневыми линиями мелькали черты Петербурга. Вправо от собора (если стоять к нему лицом) — глубокий, с искусственно выровненными краями овраг. Над ним чугунный сторож — адмирал Макаров, молчаливый свидетель революционных расправ матросской массы с золотопогонными мерзавцами, — Вирена и его палачей расстреливали здесь и сбрасывали их тела в этот овраг. Дальше каменная ограда казарм.

В тихом воздухе дымчато-белого вечера голос с трибуны легко разносился по площади и был слышен всеми в этой плотно сгрудившейся многотысячной массе. Едва ли оратор мог найти более восприимчивую, чуткую и внимательную аудиторию. Не всякий, конечно, оратор. Меньшевикам, эсерам (если они не брали большевистского тона) здесь не было места. Попытался как-то выступить Войтинский [8] — и позорно бежал под улюлюканье массы. Помню мой первый приезд в Кронштадт (вместе с тов. Троцким и Чудновским [9], погибшим в гражданской войне). С нами был меньшевик Бройде [10], соратник бакинского зубатовца Шендрикова [11]. Стоило больших трудов заставить митинг слушать этого меньшевика. По нашим просьбам выслушали и проводили гробовым молчанием.

Зато для ораторов-большевиков на Якорной площади митинги были наилучшей аудиторией. Масса жила призывами оратора, масса в свою очередь заражала оратора, рождала в его мозгу и в речи мощные творческие образы...

С трудом проталкиваясь сквозь толпу, пробрался я к трибуне.

|

Здесь были наши комитетчики (Энтин [12], доктор Брегман [13], Дешевой [14] и др.) и неизбежный Ярчук [15]. Ярчук в Кронштадте был заметной фигурой. Рабочий-эмигрант, кажется, портной по профессии, анархо-синдикалист по убеждениям. Невысокого роста, приземистый, со скуластым монгольским лицом, живыми, острыми глазами, блестевшими из-за круглых очков, Ярчук как-то незаметно появился в Кронштадте и на трибуне Якорной площади стяжал себе популярность. Хрипел он отчаянно, но говорил едко и остроумно. Свой анархизм он выявлял лишь тем, что не любил произносить слово «власть», и, чтобы не спорить с нами насчет организации будущего общества, ограничивался резкой критикой Временного правительства и соглашательских партий. До Октябрьской революции я не знал случая, где бы Ярчук политически столкнулся с большевиками. Возможно, что от таких столкновений он уклонялся сознательно, боясь подорвать нажитую им популярность. Но, во всяком случае, когда Ярчук занимал трибуну, мы могли не беспокоиться — Ярчук целиком держался тона наших агитационных выступлений. Своей организации, сколько-нибудь заметной, Ярчуку в Кронштадте не удалось создать.

Была у него, правда, «фракция» в Совете (3—4 депутата-матроса), были сторонники в экипаже (среди них Анатолий Железняков, вытолкавший из Учредительного [собрания] эсеров и прочих), но немного, и признаков особой жизни они не подавали...

Я подсел к Ярчуку и перекинулся с ним парой слов о демонстрации. Ярчук был доволен: «это хорошо — большевики переходят к делу» — и тут же сообщил, что эсеры недовольны, что собираются большевистское «самочинство» опротестовать в Совете.

Эта новость ничего не могла вызвать, кроме усмешки пренебрежения, — «пускай посмеют…». При удачной комбинации они могли в Совете и большинство сколотить, поведя за собой «беспартийных» (1/3 Совета), которые потом объявили себя «максималистами» (по чьему-то меткому выражению — «максимальными обывателями»), и попытаться «запретить» демонстрацию. Но я не думал, что они на это решатся — это означало бы оскандалиться перед массами, которые рвались к действию.

Митинг достиг нормальных размеров — не один десяток тысяч уже сгрудился на площади. Призывы Кирилла к демонстрации принимались гулом одобрения. Я полагал, что на сегодня достаточно ограничиться выступлением Кирилла, и на этом закончить митинг, дабы дать возможность массам выспаться и пораньше утром приготовиться к посадке на суда. Посадка 20—30 тысяч (а поехало бы никак не меньше) должна была занять часа 2—3, значит, с пяти утра надо было начинать. Но товарищи и в особенности Ярчук настаивали на моем выступлении. «Надо зажечь, надо ярче»... И на свою голову я поднялся на трибуну — «зажигать»... Вспомнить содержание агитационной речи невозможно. Но одно ярко стоит в памяти — это тысячи горящих глаз, мощный ток энергии, излучаемой ими, и необычайная сила энергии, которая зажигала прежде всего тебя самого. В таких случаях не задумываешь, не подбираешь слов, не подчеркиваешь их размеренными жестами, — из тебя льется революционная страсть, напрягаются мускулы и нервы, как струны. Моим выступлением закончился митинг. Масса разошлась по кораблям, по казармам, квартирам готовиться к демонстрации. После с кораблей передавали, что в эту ночь мало кто спал: чистили оружие, тихо беседовали и ждали утра. А ведь к оружию мы еще не звали…

|

Не спали и мы, члены комитета и исполкома. Мы собрались в помещении Совета (быв. морское офицерское собрание). Здесь в зале исполкома открылось совещание. Эсеры хотели дать бой. Смолянский [16] (теперь коммунист) тихо язвил по поводу того, что, обходя Совет, большевики подрубают собственный сук, горячился и шумел солдат Соколов, парень буйный, но не особенно толковый. Мы чувствовали свою силу, силу нашего влияния в массах, яснейший контакт с ними, и потому с эсерами почти не спорили — не к чему было.

Но... и с этого момента начинается наша трагедия. Кажется, наш милый товарищ доктор Брегман очень взволнованный входит в комнату и молчаливым знаком зовет меня к себе: «Из Питера скверные известия... от Любовича [17], еще не совсем проверенные... будто демонстрация отменена… ». Как обух по голове. «Молчите», и вместе с Брегманом пошли к телефону с Питером.

Любович (сейчас заместитель Наркомпочтеля) — тогда член нашего комитета, исполкома и редактор кронштадтских «Известий», задержался в Питере, чтобы информироваться и сообщить нам о питерских настроениях и о решениях ЦК. К тому же он был делегат съезда Советов.

В маленькой телефонной комнате сидим и ждем с тоской и жгучим нетерпением. Уже далеко за полночь, он снова позвонил и сообщил, что демонстрация отменена действительно, что это решение застигло врасплох наших питерских товарищей, успевших уже бросить лозунги и призывы к демонстрации на заводах. Подробности и мотивы отмены по телефону не сказал, обещал через два—три часа быть в Кронштадте и изложить лично. Наши тогдашние переживания — вспомнить о них неприятно, это были жуткие часы. Для меня лично эти часы были, пожалуй, наиболее трагичными во всей жизни. Утро, Якорная площадь, море людей, готовых сложить головы... и отмена, Отмена — проклятое слово, непонятное, отвратительное, способное насмарку смести плоды всей нашей работы.

Ночь прошла без сна — ждали Любовича. Молчали — говорить было не о чем. Даже эсеры, и те притихли. Впереди объяснение с массами. Даст ли Любович убедительные аргументы? Нет, не даст, не может быть таких аргументов. Около шести утра приехал. Собрали исполком (здесь уж было не до партийных секретов), и Любович информировал. Говорил о том, как меньшевики и эсеры на съезде Советов воспротивились «большевистской демонстрации», как ЦК партии вынужден был отступить, как «Правда» сняла лозунги к демонстрации, какое волнение было на заводах... Убедительных аргументов не оказалось: разве аргумент — запрещение соглашателей! Но была партийная дисциплина, а она требовала, чтобы мы сами подыскали аргументы. Выкручивайся, как хочешь, но выкручивайся — демонстрации отменена. Эсеры хотели свести счеты, эсеры пошли в атаку, полились «вумные речи». А в это время — сообщают с Якорной — залита уже народом площадь, пора, нельзя медлить, массы ждут, слухи проникли туда, волнуются...

Меня мало интересовали и беспокоили речи эсеров. Им мы сказали просто: «Некогда сводить теперь счеты, сведем после, теперь надо выполнить приказ нашего ЦК, — хотят ли они помочь нам?»... Они притихли опять.

Меня интересовал Ярчук. От него зависело многое. Он при своей популярности мог заварить, кашу, с ним было бы трудно (может быть, и невозможно) справиться. Он, вопреки нам, мог увлечь «зажженную» нами же массу. Я отвел Ярчука в сторону и поставил вопрос прямо: «будешь ты с нами или против нас?». Не знаю, что бы я сделал, если бы услышал «против», но пришлось бы прибегнуть к чему-нибудь необычному: ведь отмена демонстрации — прежде всего. Ярчук сочно выругался по адресу ЦК, но, понимая, что вопреки мощной организации в расчете на минутный успех и с риском огромной ответственности действовать нельзя, согласился не только не препятствовать, но и поддержать нас активно. Со вздохом большого облегчения пожал я ему руку, и мы пошли держать ответ кронштадтскому вечу.

|

Вряд ли когда-нибудь Якорная площадь вмещала так много народу, как в это блестящее солнечное июньское утро. Черная громада рабочих, колонны белых матросских форменок, серо-зеленые защитные батальоны. Сегодня они не смешивались, они сохраняли порядок, ибо не к митингу собрались, а чтобы отправиться на суда. Подходили все новые, запоздавшие команды судов, группы рабочих, солдатские роты. Казалось, сегодня и площадь не вместит всех. При других условиях картина солнечной площади, массы с рдяными знаменами, ликующие громы труб — какой бы восторг вызвали они, какую бы гордость за силу нашего влияния на массу. А теперь? Мы были очень далеки от ликований, — чем больше заполнялась площадь, чем громче гремели оркестры, тем озабоченнее становились наши лица, тем острее било чувство боли и за себя, и за обманутые надежды этих масс революции. Сказать им, вот этой громаде, напоенной жаждой действия, чтоб они шли по домам — ничего не будет, сказать так можно, но что будет за этими словами?

Любович был первой жертвой: он привез питерские «новости», он и должен их сообщить. Прекрасный работник в Совете, первым председателем которого он был (наряду с беспартийным Ламановым), Любович не был массовым оратором. Но здесь требовалось больше мужества, чем ораторских талантов. И Любович мужественно вступил на шатающуюся трибуну. Только близкие к трибуне хорошо расслышали его и сначала не поняли, не поверили, а затем, когда до сознания их дошло — «отмена», — они ответили негодующим ревом, и Любович покинул трибуну. Мне предстояло быть второй жертвой. Впервые на этой любимой трибуне я чувствовал себя как, должно быть, чувствуется на эшафоте. Надо сказать то, что сам ты отрицаешь всем существом, а я знал, как чутка кронштадтская масса к малейшей неискренности...

Напрягая голос, чтобы охватить им всю площадь, я говорил о том, что мы собирались показать свою волю съезду Советов, что мы хотели мирной демонстрации. «Обстоятельства сложились иначе — уже не о мирной демонстрации может идти речь, а о прямом боевом походе за власть Советов. Готовы ли мы к бою, к новой революции? Да, мы готовы! (Массы ревом одобрения покрыли эти слова). А готовы ли Питерский гарнизон, фронт, провинция? (И здесь крики — “тоже готовы”, “мы их поднимем!”, “они пойдут за нами!”...). Нет, товарищи, они не готовы, они сейчас не пойдут за нами (“неправда, пойдут!”), их надо еще готовить агитацией, пропагандой, революционным воспитанием. Пойти одним — значит быть разбитыми, значит надолго погубить наш грядущий и неизбежный успех...».

Я еще продолжал, но чувствовал, как из моих рук выпадает масса, как она не верит мне. Остановился на полуслове и бросил трибуну. А у трибуны один матросик жалостливо посмотрел на меня и молвил: «Какой это сукин сын вчера народ взбудоражил, по башке бы его...» и конфузливо отвернулся, когда услыхал ответ, что этим «сыном» был я самолично.

Ярчук. Мы в этот момент простили ему ту ругань, с которой он обрушился на большевиков за робость и нерешительность. Простили, потому что дальше он продолжал — «без большевиков идти нельзя», «без организации, без руководства не победишь» и т.д. И Ярчук сполз с трибуны… В этот день погибла (правда, на короткое время) не одна популярность, нажитая на той же Якорной площади.

Дальше трибуна хаотически бралась с бою. Выступал и что-то кричал каждый, кто оказывался наверху. Мы стояли у трибун и ждали угомона, ждали, когда перебесятся взбаламученные страсти. Этого пришлось долго ждать... Были и опасные моменты. Помню, выступил в матросской форме незнакомый, отрекомендовался матросом из Ревеля, заявил, что в Питере демонстрация идет, что демонстрантов бьют, что Марсово поле усеяно трупами... «Товарищи, помогите!». Можно представить себе впечатление от этого призыва. Вот она, провокация... Откуда, чья? В толпе некогда и негде было искать негодяя, а потом он исчез. Наши насели на трибуну. «Ложь, товарищи! Провокация! Мы все время говорим с Питером, там спокойно, нет никаких демонстраций!..».

Второй опасный момент. В Кронштадте оказались представители «дачи Дурново» [18], и среди них «знаменитый» впоследствии Аснин [19]. Эту «знаменитость» создал соглашательский вой после убийства Аснина при «лихой атаке» преображенцами дачи Дурново — при обследовании трупа была обнаружена на теле убитого непристойная татуировка, вокруг которой желто-соглашательская пресса и устроила дикий танец. Аснин на трибуне был чрезвычайно живописен. Черный длинный плащ, мягкая широкополая шляпа, черная рубашка взабой, высокие охотничьи сапоги, пара револьверов за поясом, в руке наотмашь винтовка, на которую Аснин опирался. Не помню лица, только черная клином борода врезалась в память. «Карбонарий», «заговорщик»... Даже масса затихла, увидав столь импозантную и редкостную фигуру. Признаюсь, у меня с опаской ёкнуло сердце. Вдруг этот лихой в красочный парень да еще и оратор, — тогда каюк, масса взвинчена, увлечь ее не трудно. Но, к счастью, великолепный экземпляр из кампании «дурновцев» оказался косноязычным, никудышным агитатором. Это погубило весь эффект, вызванный его появлением, хотя он и повторил сообщение «ревельца» и тоже призвал «на помощь». Успеха не имел. У меня мелькнула идея (хорошие идеи часто приходят неожиданно). Занимаю опять трибуну и предлагаю «послать в Питер делегацию, чтобы узнать, что там делается. Если понадобится там наша помощь, мы всегда сумеем быть и, если нужно, умереть вместе с питерскими товарищами!» Митинг уже достаточно утомился. Предложение упало на хорошую почву. «Делегацию, делегацию!..». Приступили к выборам. Как, кого выбирали, по чьим предложениям, — все это смутно маячит в памяти. Но выбрали человек около двухсот («Питер ведь велик, а надо все осмотреть») — я был в числе выбранных. Нам дали пароход, и делегация отправилась «смотреть» Питер. В дороге страсти улеглись, удалось без особого труда обработать делегатов, на Николаевской набережной мы высадились, разбились на группы по районам, и группы затерялись в питерских кварталах и проспектах...

Делегация была громоотводом. После ее отъезда масса разбрелась, утомленная, недовольная, разочарованная... Притихшее до тех пор хулиганье подняло было голову, было нападение на помещение милиции, разбили какой-то денежный ящик... Но их скоро угомонили, и Кронштадт принял обычный вид.

|

По высадке делегации я отравился в редакцию «Правды» в расчете на то, что встречу здесь кого-нибудь из руководящих товарищей и получу необходимые сведения. Вышло удачно — нашел тов. Смилгу [20], как мы его тогда считали, — «кронштадтского представителя» в ЦК. Ему излил я «вопль наболевшей души» и встретил с его стороны полное сочувствие. Он, как я мы, считал отмену демонстрации крупной и необоснованной ошибкой. Он полагал, что тов. Ленин, согласившийся на отмену демонстрации, не был достаточно хорошо ориентирован о настроении заводов и гарнизона, и добавил, что тов. Сталин был также против отмены демонстрации. Изложил я ему кронштадтские события и в ответ получил «утешение», что питерские агитаторы были лишь немного в лучшем положении — «досталось всем».

Встал вопрос о том, что в Кронштадте необходимо ликвидировать тот неприятный осадок в отношении к партии, который остался там в результате «отмены». Я пригласил Смилгу «обязательно» поехать со мной в Кронштадт, указал на то, что кронштадтские работники в значительной мере дезавуированы в глазах масс, что он сможет говорить непосредственно от имени ЦК, что эсеры своим левым флангом не замедлят использовать наши затруднения и попытаются нажить в Кронштадте капиталец.

Смилга выехал со мной. На следующий день (это был праздничный день) уже около двух часов открылся митинг. Мои ожидания оправдались: эсеры (левые, но тогда еще неофициально) явились целой кампанией: Камков [21], Карелин [22], Шнейдер [23], Трутовский [24] и еще кто-то, словом, все левоэсеровские вожди, исключая Спиридонову и Натансона [25]. И немудрено — ведь Кронштадт слишком лакомый кусочек, чтобы не попытаться проглотить его. Но, увы… глотал Керенский — подавился, глотал Церетели — тоже в горле застряло. Не вышло и у эсеров. Как ни злились на нас кронштадтцы, но все-таки внутреннее революционное чутье подсказывало им, что наша партии — единственная, с которой можно делать революцию. К тому же и внешний щеголевато-франтовской вид эсеровских красавцев не располагал к себе. Им не повезло. Слушали их, но очень равнодушно, а когда они пытались нападать на большевиков, наткнулись на враждебный отпор. «А вы то что? Порвите с Черновым, выгоните в шею Керенского!». И те смущенно молчали. Смилга был встречен холодновато, но по мере его речи холодок спадал, и сошел он с трибуны при одобрительном гуле аплодисментов. Несмотря ни на что, Кронштадт оставался с нашей партией.

Но отмененную демонстрацию Кронштадт не забыл. Через несколько дней он показал это. На 1 июля (18 июня) уже с согласия соглашательского съезда была объявлена вновь демонстрация. И вот, в ответ на это новое приглашение, Кронштадт ответил: «С согласия “начальства”, с которым хотим драться, в демонстрации участвовать не будем». Но так как необходимо показать свое отношение к «этим господам», то было решено отправить пару тысяч кронштадтцев (тоже «делегацию», как называли тогда), чтобы они «плюнули соглашателям и правительству в рожу». Так не совсем парламентски, но красочно выражались на митинге.

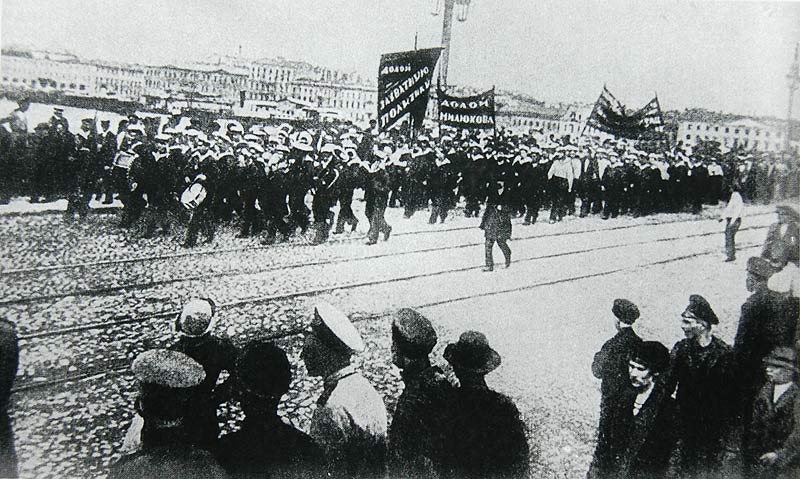

И действительно, в памятную демонстрацию 1 июля (18 июня), когда эсеры и меньшевики воочию увидели, что пролетарский и солдатский Питер не с ними, а против них [26] — кронштадтцев было немного, но и эти немногие показали себя достаточно импозантно. Лишь только высадились с судов и выстроились, как наш Кирилл закатил первую здравицу: «До-лой де-сять министров-капи-та-ли-стов!». И пара тысяч здоровых глоток подхватила: «До-лой!». И пока шли по Невскому, а затем к Марсову полю, где был коренной смотр демонстрации, Кирилл почти без перерыва выкрикивал лозунги, а кронштадтцы ухали или «долой», или «ура» — знай наших, буржуй!

При входе в Марсово поле произошло очень неприятное и, однако, характерное для того времени происшествие. Где-то раздался громкий треск, похожий на выстрел. Наша демонстрация шарахнулась, и я видел панику в лицах, стремление бежать, скрыться. Помню, схватил я за руку молодого матроса: «Куда ты? Как не стыдно!» И услышал характерный ответ: «Да, еще бы, сами уговорили — иди без оружия, а теперь стыдно!». Мне запал в память этот ответ, я вспомнил о нем в канун июльского выступления… Выяснилось, что треск не от выстрела, а от лопнувшей шины автомобиля. Паника улеглась, Кирилл снова бросал лозунги, но уже с меньшим воодушевлением, — скверный осадок от инцидента остался, видимо, у всех.

Партия могла считать себя вполне удовлетворенной демонстрацией, — наша победа в Питере была очевидная и полная. Но Кронштадт этого удовлетворения не испытывал. Кронштадт хотел большего — он хотел власти Советов в стране. Кронштадтским матросам, солдатам и рабочим казалось, что нет никаких препон, чтобы эту власть осуществить. Не хотят соглашатели — вопреки соглашателям. Настроение сгущалось с каждым днем. Митинги уже не удовлетворяли. Первый курс политической школы Кронштадт прошел. Предстоял экзамен на политическую зрелость. Ее Кронштадт получил на тяжелом опыте июльских событий.

|

«На кого Юпитер рассердится, того он лишает рассудка». Соглашательские партии на демонстрации 1 июля (18 июня) не только ничему не научились, наоборот, она как бы подтолкнула их к ряду глупых, провокационных актов. Крупнейшим из этих актов было, конечно, наступление, предпринятое на фронте [27]. В связи с наступлением, на Невском, цитадели буржуазной сволочи, начались манифестации. Маститый Плеханов, не менее «маститый» Л. Дейч [28] дефилировали по проспекту с портретом Керенского, с «патриотическими» выкриками. Это на другой-то день, как петербургский пролетариат демонстрацией подчеркнул свою волю к власти Советов! И в тот же день, по распоряжению «социалистического» (коалиционного) правительства, был произведен войсками гвардии лихой налет на дачу Дурново. Более глупого и явно провоцирующего рабочие массы выступления нельзя было и придумать. На даче, кроме группы анархистов, были размещены бюро профсоюзов, в саду проводили дни рабочие дети. Налет не был обоснован ничем и вызвал огромное возмущение питерских пролетариев. Результаты правительственной провокации сказались быстро. Не говоря уже о массовом протесте против наступления на фронте, отраженном в резолюциях всех заводов и большей части полков, в массе создавалось настроение, подготовлявшее июльские дни. Это настроение вырастало само собой. Не то горячие, недисциплинированные головы, не то прямо провокаторы пытались уже использовать это настроение и вызвать массы на улицы. Большевистская «Военка» (воен. орг.) попыталась в «обращении к товарищам солдатам и рабочим» предотвратить плоды провокационных призывов. Это обращение, напечатанное в «Солдатской правде» 22 июня (5 июля), предлагало «не верить никаким призывам к выступлению на улицу от имени Военной организации. К выступлению ВО не призывает... ЦК нашей партии, а равно и ПК всецело поддерживают это обращение».

Кронштадт на наступление на фронте ответил резкой резолюцией протеста. Помню, как в эти дни к нам в Совет прибыла делегация «ударников» [29] — офицеров и унтер-офицеров. Один из них выступил на заседании Совета с горячим призывом к кронштадтцам: «... Мы идем умирать... мы перед смертью за жизнь и свободу нашего народа просим у вас, товарищи, братского напутствия, дружеского прощального взгляда... Мы узнали о вашей резолюции, мы не думаем, чтобы вы… » и т. д. Речь, сказанная с большим подъемом, с подкупающей искренностью убежденного человека или очень опытного агитатора, произвела на массовиков Совета большое и явное впечатление. При напряженной тишине и внимании зала мне пришлось отвечать ударнику. Отвечать надо было в тон, надо было созданное ударником волнение обратить против авторов наступления. Я напомнил Шейдемана, благословлявшего к наступлению германские полки, и Либкнехта… «Хотите ли вы, товарищи, идущие умирать, чтобы мы стали шейдеманцами, чтобы Кронштадт превратился из пламенного города революции в гнездо социал-изменников?..»

«Ударная» делегация уехала безо всякого успеха.

Особую позицию от Кронштадта занял форт «Красная Горка». Здесь, благодаря оторванности от Кронштадта и сильному влиянию офицеров, была принята резолюция, предложенная Г. Алексинским [30]. Матрос Панюшкин и я были посланы ликвидировать оборонческое настроение форта, и после жаркого боя на митинге с офицерами это нам полностью удалось.

Кронштадтский (а также и Балт. флота) протест против наступления сильно испортил нервы Керенскому. Но сразу отозваться он не решился. И только после разгрома июльской демонстрации он издал о Кронштадте и флоте приказ по армии, в котором вспомнил о нашем протесте, объявил кронштадтцев «изменниками родины и революции» и грозил принять самые решительные меры. Об этих попытках «принять меры» скажем ниже.

|

Кронштадт бурлил, а тут еще идиотский налет на дачу Дурново.

В числе арестованных дурновцев было и несколько наших матросов, случайно оказавшихся на даче во время правительственного налета, в том числе брат Анатолия Железнякова. На Якорной площади 5 июля (22 июня) Кронштадт ответил на провокацию. Митинг избрал делегацию к Временному правительству с требованием, во-первых, освободить немедленно матросов, арестованных на даче Дурново, а во-вторых, отозвать сейчас следственную комиссию из Кронштадта, выпускавшую на свободу арестованных в мартовскую революцию офицеров. «Наших матросов арестуете, а мерзавцев-палачей выпускаете, сволочи!»... Так говорили на митинге. Были предложения немедля арестовать самую комиссию и держать ее в качестве заложника до выполнения правительством кронштадтских требований. Предложение это удалось отвести, но напуганная комиссия поспешила сбежать из Кронштадта.

Надо сказать, что в обострении отношений между Кронштадтом и Временным правительством эта комиссия сыграла большую роль. Матросы и солдаты совсем не зря и не без разбора арестовывали офицеров — брали действительно отличавшихся жестокостью виреновских агентов. Комиссия с необычайной легкостью освобождала арестованных. Эта легкость возмущала массы. Были случаи, когда матросы хватали освобожденных и сажали их опять в тюрьму. Вмешательство Церетели, обвинявшего кронштадтцев в «зверском и жестоком отношении к офицерам», подлило масла в огонь. Помню, как на заседании Петербургского Совета Рошаль [31] отвечал Церетели: «Специальных тюрем для офицеров мы не строим, посадили в те, в которых сами сидели…». И вызвал формальный вой и рев соглашателей, когда с обычной для него иронией закончил: «Если вы уж так любите контрреволюционеров, так возьмите их…». Это был едкий выпад, но вообще-то Кронштадт не хотел так просто и легко выпустить «контрреволюционеров», прекрасно зная, что передать их Временному правительству — значит просто усилить Невский проспект.

Кронштадтская делегация явилась в министерство юстиции, где потребовала освобождения арестованных матросов-анархистов. В этом ей было отказано. Кронштадт бурлил, Кронштадт готов был с оружием в руках освобождать арестованных…

|

Утром 16 (3) июля я выехал в Петроград. В Кронштадте в это время еще ничего не было известно о выходе в отставку кадетских министров из состава Временного правительства [32]. Поездка моя была связана с некоторыми партийными поручениями и с необходимостью быть на заседании Рабочей секции Петросовета, назначенном на вечер этого дня, где должен был обсуждаться вопрос о борьбе с контрреволюцией и где присутствие каждого большевика, члена секции, было необходимо.

Около двух часов пополудни я зашел в Таврический дворец, где в это время собралась большевистская фракция Совета. Председательствовал тов. Лашевич, тов. Зиновьев информировал фракцию о начавшемся кризисе коалиции. О том, как отнеслись к событию массы, куда уже слухи о кризисе проникли, еще ничего не было известно, кроме того, что кое-где в полках и на заводах идут митинги. Не помню, кто принес на фракцию весть о решении 2-го пулеметного полка [33] выступить с требованием власти Советов, но это сообщение среди нас вызвало заметное волнение. Всем было ясно, что выступление пулеметчиков повлечет за собой серьезные последствия: для мирных демонстраций время уже миновало, для восстания время еще не наступило. Заседание фракции было прервано, и несколько товарищей, имевших связь с пулеметчиками, отправились в полк с целью отговорить пулеметчиков от опрометчивого шага, задержать преждевременное и вредное выступление. Я поспешил к телефону, чтобы обо всем информировать Кронштадт и предупредить о возможном визите делегации пулеметчиков. Делегации, действительно, приехала в Кронштадт. (О ее выступлении подробно см. рассказ Раскольникова в № 5 (17) «Пролетарской революции».)

Вечером открылось заседание Рабочей секции Петросовета. Это было первое заседание, отразившее организованный рост влияния большевиков в Петербурге — за большевиками в Рабочей секции оказалось прочное большинство. Был принят предложенный большевиками порядок дня, в который входили два вопроса: 1) о борьбе с контрреволюцией и 2) о разгрузке Петербурга. По первому вопросу, несмотря на настойчивые требования меньшевиков и эсеров отложить вынесение резолюции до согласования ее с ЦИК, была проголосована и принята резолюция, предложенная Зиновьевым [I].

Только что приняли эту резолюцию, как стало известным, что к Совету идет пулеметный полк. Меньшевиков и эсеров это известие повергает в подлинную панику. Они предлагают немедленно осудить выступление, затем закрыть заседание и всем депутатам Совета разъехаться по районам «тушить пожар, в котором может погибнуть революция» (выражение эсеровского оратора Каплана). Секция отвергает предложение меньшевиков, и последние вкупе с эсерами покидают заседание. После их ухода секция принимает следующую резолюцию, предложенную тов. Каменевым: «Ввиду кризиса власти Рабочая секция считает необходимым настаивать на том, чтобы Всер[оссийский] съезд С[оветов] P[абочих,] C[олдатских] и К[рестьянских] Деп[утатов] взял в свои руки всю власть. Рабочая секция обязуется содействовать этому всеми силами, надеясь найти в этом поддержку со стороны Солдатской секции. Рабочая секция избирает комиссию, которой поручает действовать от имени Рабочей секции в контакте с Петр. и Всеросс. исп. ком. Все остальные члены данного собрания уходят в районы, извещают рабочих и солдат об этом решении, и, оставаясь в постоянной связи с комиссией, стремятся придать движению мирный и организованный характер».

Я не поехал в район, дабы не прерывать связи с Кронштадтом. Около 12 час. ночи открылось заседание ВЦИК. В самом начале заседания выступил Дан с воистину редкостным в парламентской практике «демократическим» заявлением. От имени президиума он предложил обязать всех, кто останется на заседании, безусловно подчиниться его решениям. Иными словами — предлагалось исключение большевиков с заседания в форме «самоисключения». Подавляющее большинство ВЦИК, конечно, приняло это предложение. Большевики после протеста и группа левых эсеров, хотя еще и не порвавших с большинством партии, покинули собрание.

В «письме Временному правительству», в котором тов. Троцкий протестовал против «изъятия меня (Л. Троцкого. — И. Ф.) из-под действия декрета, силою которого подлежат аресту тт. Ленин, Зиновьев и Каменев» [II], он делает следующее сообщение:

«На совещании некоторого числа членов большевистской и междурайонной организаций, происходившем глубокой ночью (3—4 июля ст. ст.) в Таврическом дворце, я поддерживал предложение тов. Каменева: принять все меры к тому, чтобы избежать 4 [17] июля повторения манифестаций; и только после того, как все агитаторы, прибывшие из районов, сообщили о том, что полки и заводы уже решили выступать и что до ликвидации правительственного кризиса нет никакой возможности удержать массы, все участники совещания присоединились к решению приложить все усилия к тому, чтобы ввести выступление в рамки мирной манифестации и настаивать на том, чтобы массы выходили без оружия».

Об этом совещании память мне сохранила кое-что, несколько расходящееся с категорическим утвержденном тов. Троцкого о том, чтобы мы «настаивали» на выступлении масс «без оружия». Совещание состоялось после ухода большевиков и левых эсеров с заседания ВЦИК. Тов. Каменев, действительно, выступал за то, чтобы «избежать повторения демонстраций». Он предлагал ограничить выступление митингами в районах. Предложение это не получило ни малейшей поддержки — я не помню, чтобы даже тов. Троцкий, как он утверждает, поддержал это предложение, ибо оно было совершенно нереальным, утопическим. Ведь минуло лишь несколько часов, как провалились попытки наших агитаторов задержать выступление пулеметчиков. Ведь путиловцы уже подходили к Таврическому дворцу. Продолжать эти попытки дальше — значило просто скандалиться перед массами: настроение пулеметчиков стало настроением всего пролетарского и солдатского Питера. Тов. Троцкий защищал свое предложение: «настаивать на том, чтобы массы выходили без оружия». Вот по этому предложению и шел на совещании спор. О том, чтобы рабочие массы вышли без оружия, об этом не спорили, ибо ни у кого на совещании тогда не было мысли о вооруженном восстании, о захвате власти, не было спору о том, чтобы демонстрация носила мирный характер. Спор шел о том, настаивать ли, чтобы полки вышли без оружия. Эту точку зрения защищал тов. Троцкий. Помню, что против предложения Троцкого я возражал со всей решительностью. По опыту демонстрации 1 июля (18 июня) можно было предвидеть, что матросы без оружия ни в коем случае не выйдут. Агитаторы из районов утверждали то же самое о полках. И опять-таки можно было сослаться на пулеметчиков, которые вышли не только с винтовками, но и пулеметы с собой привезли к Таврическому. Предложение тов. Троцкого было принято лишь в отношении рабочих. На выступлении солдат и моряков без оружия решено было не настаивать. (Надо сказать, что и в отношении рабочих постановление совещания оказалось недействительным — фабрично-заводские отряды Красной гвардии, как правило, возглавляли демонстрации и шли с винтовками, но это отнюдь не нарушало мирного характера демонстрации).

После совещания я немедленно соединился по телефону с Кронштадтом и передал решение совещания дежурному исполкома телефонограммой. (Позднее эта телефонограмма фигурировала в материалах следственной комиссии, назначенной правительством Керенского по выступлению кронштадтцев). Из Кронштадта мне сообщили, что на Якорной еще продолжается митинг, что выступают делегаты пулеметчиков и что ранним утром Кронштадт выступает.

|

Уже успела «одна заря сменить другую», когда мы выходили из Таврического, да и то не все — часть товарищей осталась там на ночевку. Не знаю, по какой причине меня потянуло к нашему штабу, дворцу Кшесинской, — должно быть, взвинченные нервы не хотели сна. Шел пешком. У дворца неожиданно встретил двоих кронштадтцев — приехали поточней осведомиться о решениях Питера. Передал им подробности о заседаниях Рабочей фракции Совета, о возмутительном поведении меньшевиков и эсеров во ВЦИКе, о постановлении нашего совещания. С кучей этих сведений товарищи сели на свой пароходик и повернули в Кронштадт. Во дворце Кшесинской было темно...

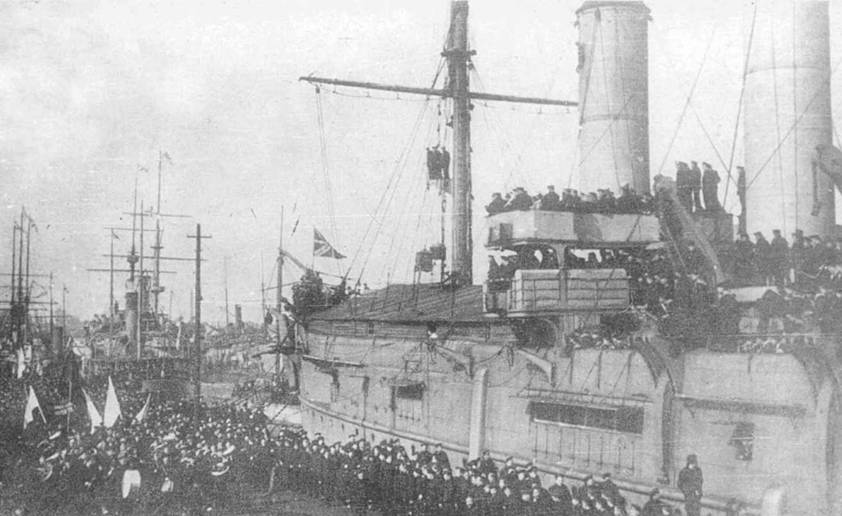

Утро 17 (4) июля было незадачливым: свинцовело небо, и серая питерская изморось водяной чуть заметной пылью смачивала мостовую. В восемь я был у Николаевского моста. Подошли первые кронштадтские суда. Без торопливости и обычной штатской давки быстро и споро высаживались матросы, строили черные ряды. Наши комитетчики (Раскольников, Рошаль, Брегман и др.) вышли первыми. Наше знамя возглавляло демонстрацию, и под этим знаменем оказались и эсеровские комитетчики (Смолянский, Соколов) и даже Ярчук — не то ирония, не то символ исторической судьбы подголосков в рабочей революции. По Николаевскому мосту [34] на Васильевский остров, через Университетскую набережную и Биржевой мост на Петербургскую сторону и вдоль сада Народного дома к дворцу Кшесинской — таков был маршрут, большевистский маршрут кронштадтской демонстрации. Немного было знамен, скупо играли оркестры, не было легкого, радостного оживления, обычного спутника наших демонстраций — печать серьезной сосредоточенности лежала на черных матросских колоннах. «За власть Советов!» — заставить соглашателей подчиняться народной воле, разорвать с буржуазией... А как это будет? — Никто ясно не представлял, и эта неясность создавала настроение тревоги. На Университетской набережной демонстрацию встретила Мария Спиридонова, встала в автомобиле, хотела что-то сказать... колонны прошли не останавливаясь. Кто-то выругался, кто-то проворчал... Голова колонны с нашим знаменем вышла на Каменноостровский и, обогнув сад перед дворцом Кшесинской, остановились у балкона. «Ленина! Ленина!». Вышел Яков Свердлов, могучим басом бросил десяток сжатых фраз о Советах, соглашателях... «Ленина! Ленина!»... Беснуется Ярчук — «безобразие, мы не за большевистскими речами прибыли»... волнуются эсеры — и им обида. «Ленина! Ленина!». На балконе Луначарский. Да простит меня Анатолий Васильевич: его появление тогда нас не обрадовало. Ведь, действительно, речей тогда нам не было надобно. Ленина, взглянуть хотя бы на вождя — вот чего хотели матросы. Раскольников, я, еще кто-то забежали во дворец, нашли Владимира Ильича и настойчиво пристали к нему. Ленину нездоровилось, он не хотел говорить. Уступая нам, вышел на балкон, сказал ли что, не помню, может быть, обронил пару скупых фраз. Могучее «ура» в честь вождя, и демонстрация двинулась. Свирепый Ярчук остался с нами, а эсеры куда-то сгинули, очевидно, в знак протеста.

|

Заполонили Троицкий мост, вышли на Марсово поле, оглянулся я — демонстрации конца-края не видать: гигантская черная лента затерялась где-то на Каменноостровском. Когда шли по Невскому (магазины закрыты, на тротуарах молчаливая, враждебная в молчании толпа), в голове невольно шевелились тревожные мысли… «а что, как бабахнет по демонстрации какая-нибудь сволочь»... Поделиться тревогой с соседом не решился, — неловко как-то заражать других необоснованным предчувствием. Но оно не оставляло, пока проходили Невский, эту коренную территорию врагов, и только на повороте по Литейному тревожное предчувствие ослабело, рассеялось. Но именно здесь-то и ждала нас предательская засада.

Головная колонна подошла к углу Кирочной улицы. Оба тротуара по Литейному заполнены любопытными, провожавшими демонстрацию к Таврическому, на сравнительно узкой улице теснота была невообразимая, — для паники самое подходящее условие. Чуть слышны отзвуки оркестра, игравшего вдали, должно быть, у Невского, из-за туч выглянуло солнце, вестник оживления... И вдруг — за нами характерное стрекотанье — ток-ток-ток... и шум... Оглянулся — демонстрация смешалась, на тротуарах давка... Что такое, почему? Попытался крикнуть — товарищи! Где тут, кто-то дергает меня за ногу — ложись! Но ложиться не хочется, не вижу, почему надо ложиться. А выстрелы все чаще, — это нервничают матросы — палят в дома, в воздух и чёрт знает куда. Примостился на торцах [35] рядом с матросом. Тот щелкает затвором, а винтовка вдоль улицы направлена. «Зачем зря патроны тратишь? Не стреляй...». Послушался. Лежать было и противно и бессмысленно. Через кучу торцов, наваленных для ремонта мостовой, перебрался на тротуар и вошел в какой-то магазин «модных шляп». Здесь полно матросов. Хозяйка магазина что-то кричит, набрасывается на матросов, молит ее не трогать. Попросил ее успокоиться — не действует, заражает нервностью других. Пригрозил ей револьвером — затихла. А в это время на улице откуда-то броневик выскочил, видимо, наш, хочет что-то сделать, водит пулеметом по этажам домов, как будто отыскивая прицел, но прицела нет. Выстрелы стали стихать. Выходим из магазина, группа матросов на руках несет труп солдата с размозженной головой и с кровавой маской вместо лица, — это одна из жертв предательского обстрел демонстрации. Часть матросов бросилась в дома, чтобы разыскать стрелявших негодяев. Мы двинулись дальше по Литейному, Фурштатской... Не было стройных рядов, шли озлобленной, нервной толпой, кричали, чтобы были закрыты окна, грозили винтовками любопытным, не отходившим от окон... Только у Таврического сада снова выровнялись ряды, заиграл оркестр, и Кронштадт подошел ко дворцу. «Кронштадтцы, кронштадтцы!»... По Шпалерной, за садовой решеткой дворца — всюду густые массы солдат, рабочих, толпы сжимаются, давая нам проход... Во дворце, вероятно, с февральских дней не было такого забоя народом. Встретил ряд товарищей — у всех озабоченные, злые лица — «соглашатели не сдадутся... чёрт знает, что будет...»

Я не видел, как был арестован Чернов и как выручал его Троцкий. Возможно, что это был провокаторский арест, что «кучка негодяев», как говорил Троцкий, хотела двинуть массу на эксцессы. Но надо сказать и то — настроение матросов было такое, что они с наслаждением бы свернули шею всем соглашательским вождям.

Стояние у Таврического становилось прямо нелепым. Мне вспомнились декабристы, и я, помнится, поделился этой аналогией с Рошалем, «как бы из нашего “давления” не вышло тоже, что из “стояния” на Сенатской площади...».

Соглашатели трусили — после случая с Черновым боялись показать к массе нос. На крики — «Церетели! Церетели!» — вышел Зиновьев. Удачно сделанное начало — «вместо Церетели я...» несколько разрядило настроение. Но масса хотела реальных результатов. Не затем же шли путиловские рабочие с женами и детьми и провели бессонную ночь у Таврического, чтобы вернуться домой и досыпать загубленную ночь. Масса хотела власти Советов, добиться хотела... Вот это разрядить было невозможно. Но политическая трусость соглашательства была сильнее их физической боязни. Выслушивая делегатов рабочей массы, не решаясь выйти к массе и сказать — нет, они деятельно готовили с ген. Половцевым [36] разгром демонстрации, не выходившей рамок мирного давления. Мы не знали точно об этой подготовке, но чувствовали, что она идет, — барометрам в этом являлось постепенное обнагление соглашательских вождей. Вся энергия наших ораторов шла на то, чтобы ликвидировать демонстрацию — пусть останется острое разочарование, но пусть не будут разбиты, разгромлены силы петербургского пролетариата. Зиновьев, Троцкий, другие — все призывали мирно разойтись: «Вы показали свою волю — ограничитесь этим, и подождем дальнейших событий, будем готовы к ним...». Таков лейтмотив большевистских выступлений. И, к счастью, влияние нашей партии, не могущее сдержать гневное выступление, оказалось достаточным, чтобы это выступление ограничить. Жертвы демонстрации? Они целиком лежат на головах предателей. Жертв было бы больше, если бы не влияние нашей партии.

Мне пришлось выступить перед 176-м полком. Этот полк походным порядком прибыл из Красного Села во главе с нашим тов. Левенсоном [37]. С крыши какого-то автомобиля «скорой помощи» коротко изложил я им ситуацию. Кто-то крикнул: «надо министров сюда!», очевидно, разумея соглашательских. — Их уже звали — говорю я — не выходят, не хотят. — «Так штыками…». И пришлось доказывать, что штыки преждевременны, что надо еще ждать. Делегация полка отправилась с резолюцией, а солдаты сели прямо на мостовую... ждать. К счастью, в полку была сильна наша организация, Левенсон пользовался авторитетом, да и меня солдаты знали — не раз я выступал у них в бараках — без труда удалось после вручения резолюции двинуть полк обратно.

И наши матросы, измученные демонстрацией и волнениями провокаторских выстрелов, отправились в казармы какого-то полка.

К вечеру у Таврического стало пустеть, но во дворце было шумно и людно. Все больше смелели соглашатели. И до нас уже дошли вести, что вызваны части с фронта, что ко дворцу вызваны «верные» броневики, а потом донесся и глухой гром пушечной пальбы. Расправа началась...

Ранним утром 18 (5) июля началось наступление реакции. Первым актом этого выступления был разгром редакции «Правды». Солдаты генерала Половцева действовали как завоеватели: вместо ордера — винтовка, вместо обыска — подлинный погром; это был прообраз белогвардейских бесчинств в гражданской войне.

Часть наших матросов еще 17 (4) июля отправилась обратно в Кронштадт, часть ночевала в Петропавловской крепости. (О «сдаче» крепости, об обезоружении матросов я писать не буду — читатель найдет подробный рассказ об этом в воспоминаниях тов. Раскольникова.) На улицах Питера усердствовали юнкера, инвалиды и прочие слуги «порядка», они арестовывали одиночек — матросов, солдат и «подозрительных» вообще. Они же разгромили и типографию «Труд», где печаталась «Правда». Словом, 18 (5) июля было уже разгулом, «праздником» реакции. В этот же день через одну из желтых газеток брызнул ядовитой слюной клеветы Алексинский [38]. Атмосфера сгущалась.

Около двух часов дня я заглянул в Таврический и наткнулся здесь на группу матросов с ленточками боевых судов. Отыскал знакомых. «В чем дело? Откуда вы?» Оказывается, прибыла на миноносце «Орфей» целая делегация Балтфлота числом до 70 человек. Они рассказали прелюбопытные вещи. Товарищ министра по морским делам адмирал Дудоров 17 (4) июля прислал командованию флота юзограмму [39], в которой, во-первых, требовал присылки на помощь правительству надежных судов, а, во-вторых, приказывал, в случае попытки ненадежных судов идти в Питер, задержать их, не останавливаясь перед минной атакой. Юзист (матрос, принимавший юзограмму) передал ее Центробалту. Распоряжение ретивого адмирала вызвало взрыв возмущения во флоте. Матросы организовали делегацию, выбрав ее по судам флота, которую отправили в Питер потребовать объяснений у Временного правительства и ареста контрреволюционного адмирала.

Кстати сказать, был возмущен распоряжением Дудорова и командующий флотом адмирал Вердеревский. Чтобы не возвращаться больше к истории этой делегации, напомню, что соединенное заседание ЦИК и ИК Сов. крестьянских депутатов 18 (5) июля одобрило распоряжение Дудорова, а через день приказом Керенского вся делегация Балтийского флота была арестована, арестован был и Вердеревский, — последний, впрочем, был скоро освобожден и чуть позднее стал морским министром Временного правительства.

Около четырех часов вечера началось заседание ВЦИК и ВИК крестьянских депутатов. В коридоре, ведущем в зал заседания, я встретил двоих кронштадтцев, один из них был д-р Брегман. Утром в этот день уже был собран Кронштадтский Совет. Заслушали доклад о разгроме демонстрации, об арестах матросов, о начавшейся осаде Петропавловской крепости. Эти сообщения вызвали в Кронштадте большое волнение. Совет без прений принял решение: немедленно отправить во ВЦИК делегацию, которая должна потребовать освобождения арестованных и возвращения всем отобранного оружия, указать ВЦИК, что в Кронштадте есть достаточно средств, чтобы подкрепить это требование.

Когда Брегман изложил мне цель своей делегации, я лишь сомнительно покачал головой. Было ясно, что сейчас соглашателей на угрозы не возьмешь, скорее подтолкнешь их к более активным действиям, к тому, что они развяжут руки генералитету, а сражаться нам сейчас уже явно невыгодно. Наскоро передал тов. Брегману свои соображения, и когда делегация выступила с протестом на заседании ВЦИК, угроза была опущена, а вместо того было указано, что преследования матросов в Питере подтолкнут кронштадтские массы на эксцессы.

После заявлений балтийской делегации и кронштадтской с докладом о «водворении порядка» выступил Войтинский. Было омерзительно слушать этого ренегата от большевизма и неприятно смотреть [на] юркую рыженькую фигуру услужающего соглашателям. «Мы им предъявили ультиматум... Мы выставили больше силы... Мы приняли решительные меры» и т. д., и т. д. Войтинский положительно захлебывался от восторга, сообщая победные реляции над рабочими, матросами и солдатами. А в ответ ему гулом одобрения ревело соглашательское стадо. Стало тошно, и мы покинули зал заседания. Очевидно, это же чувство тошноты испытал и А. В. Луначарский, он тоже вышел из зала заседания, и с ним вместе мы покинули Таврический. Кронштадтцы спешили на поезд и сели в трамвай, а мы с А. В. медленно побрели по улицам, перекидываясь впечатлениями пережитого разгрома демонстрации.

Направляясь к Невскому, проходили мы мимо Эртелева переулка и здесь повстречали пару грузовиков, наполненных казаками, юнкерами, офицерами. Толпа любопытных глазела на эту экспедицию, которая, как оказалось, прибыла к типографии «Новое время» снимать засевших там анархистов. (Эпизод захвата группой анархистов типографии «Н. в.» был во всех июльских событиях единственным эпизодом захвата вообще — соглашатели всемерно пытались его раздуть, чтобы доказать, что демонстрация имела характер вооруженного восстание).

Не дожидаясь эффекта карательной экспедиции, мы пошли дальше: без всяких происшествий добрались до Невского, и здесь неожиданно сами попали в пренеприятное «происшествие». Для тех дней оно чрезвычайно характерно даже в мелочах, и я расскажу его подробно. За Аничковым мостом около редакции «Новой жизни» какой-то субъект подержанного обывательского вида с «Георгием» в петлице [40] хватает меня за руку и вопит не то — «православные», не то — «граждане»... «Православные» или «граждане» мигом сомкнули вкруг нас кольцо, а субъект спешит поведать: «Вот эти, они идут с Эртелева переулка, анархисты»... и указывая на меня: «Этот кронштадтский, там завсегда на митингах»... «Граждане» типа завсегдатаев, фланирующих по Невскому, сгрудили нас плотнее. Мы выражаем изумление по поводу «нелепого выпада неизвестного гражданина» и суем ближайшим из толпы в нос наши удостоверения — А. В. вциковское, а я члена Петросовета. Это производит некоторое впечатление. Кто-то советует нас «пустить», другой кричит — «свести в комиссариат», в толпе возникает дискуссия... Возможно, даже, наверное, нас бы отпустили — в толпе еще не было явного озлобления, к тому же и документы не только об анархизме, но даже и о причастности нашей к большевикам ничего не говорили. Но как раз в этот момент по Невскому возвращались те самые грузовики, которые мы повстречали у Эртелева пер. Наш «доноситель» выскакивает из толпы и кричит: «Стойте! Стойте! Анархистов поймали!» Грузовики застопорили, выскакивают юнкера, казаки. Нас хватают из толпы, ведут к грузовикам, а оттуда на нас же винтовки — «стой, не подходи!» Положеньице! Грузовики тихо тронулись, а мы шагаем рядом с ними по мостовой и с нами наш «доноситель». В моем положении была одна скверная деталь, способная осложнить дело, — в заднем кармане брюк лежал заряженный браунинг и пара запасных обойм в жилетных карманах, а летнее пальто было накинуто на руку. Офицерская или казачья рука на револьвер могла напасть случайно, даже без обыска. Я небрежно перекинул пальто с руки на плечо, а затем постарался незаметно совсем надеть его. Удалось это, и я облегченно вздохнул. Оставалось загадочным, почему нас не сажают в грузовик. Наконец, на углу Садовой посадили (и «доносителя») и свернули на Садовую, затем на Итальянскую. Охранители «порядка», видимо, преувеличивали опасность улиц: винтовки все время держали на изготовку и требовали, чтобы в домах закрывали окна. Проехали Итальянскую, снова по Мойке свернули на Невский, а затем через арку Морской улицы выехали на Дворцовую площадь.

Площадь представляла собою настоящий вооруженный лагерь, даже с лагерными палатками. Гвардейские и казацкие части, юнкера, «инвалиды» — все что мог наспех собрать генералитет. Тут же пулеметы, несколько орудий и винтовок в козлах. Толпы охранителей «порядка» раздвигались, пропуская грузовики к главному штабу. Толпа, очевидно, знала, куда и зачем отправлялись грузовики. Нас встретили злобно радостным воем — «анархистов поймали! У, сволочи...» Было немножко не по себе, когда нам приказали слезть. Злые, возбужденные лица, сжатые кулаки, достаточно маленькой искры, чтобы нас растерзали в клочья. Это чувствовали и юнкера, сопровождавшие нас, они явно нервничали. Я не заметил, как Луначарский куда-то исчез от нас — куда? расспрашивать было некого и некогда. Меня и за мной «доносителя» сквозь толпу повели к парадному входу в штаб. Толпа ругалась, издевалась: «большевики, сукины дети, убийцы!» и проч. Я шел впереди, не оглядываясь. Сзади слышу: «Да какое вы имеете право!» Кто-то ударил «доносителя». — Вот тебе право, большевик проклятый! — «Да я не большевик!» — Парню отпустили несколько тумаков, к счастью, не сшибли с ног. У меня были все основания к злорадству, но в моем положении не до злорадства. Подвели к дверям, и тут какой-то тип в штатском, точный снимок охранного агента недавних времен (бегающие, обшаривающие глаза) заявил: «Не сюда, ведите через двор». Надо было обратно пройти через толпу и завернуть за угол. «Да идите же вы быстрей», шепчет мне юнкер. Вижу, парень волнуется, боится за нашу целость. Но показать толпе, что ты ее боишься — значит прямо подстрекнуть ее к расправе. Поэтому только перед самой калиткой во двор я буквально прыгнул в растворенную дверь, а «доноситель» получил удар, от которого он шлепнулся на камни двора и встал с плачущим окровавленным лицом. Не дурной урок на будущее.

По лестнице, где нас вели вверх, — казаки, юнкера, офицеры. Ими же была заполнена и большая комната, куда нас доставили. У какого-то офицера спрашиваю — здесь ли Скобелев? [41] (я знал, что Скобелев был в комиссии при штабе Половцева). Тот спросил, зачем мне нужен Скобелев? — Как, зачем! — и тут, повысив голос, я выражаю негодование за мой произвольный арест по указке какого-то «прохвоста» и сую офицеру свой депутатский билет. Тот посмотрел и несколько смущенно спросил: «А оружие у вас есть?» Пуще всего я боялся обыска, и не потому, что у меня был револьвер, а потому, что мой бумажник обременяли кронштадтские документы — член Исполкома с указанием большевистской фракции, кронштадтское удостоверение на право «бесплатного проезда» по всем жел. дорогам и водным путям (давали у нас и такие!) и др. Обнаружение этих документов повлекло бы, несомненно, мой арест, «Доносителя» уже бесцеремонно обыскивали, — поэтому я, не дожидаясь обыска, передал свой револьвер и обоймы офицеру с просьбой «похранить и вернуть мне потом». Офицер оказался членом Петросовета, эсером. Он забрал мой револьвер и подвел к столу, где сидел другой офицер. Начался допрос. Я сказал фамилию, адрес квартиры (конечно, выдуманный) и снова выразил возмущение всем происшествием. К этому моменту появляются А. Гоц и Анатолий Васильевич. Последнему я искренне обрадовался. — Жив и цел! Офицер, между тем, ставит новый вопрос: «А правда ли, что вы бывали в Кронштадте и выступали там против Временного правительства?». Не отвечая на вопрос, обращаюсь к Гоцу: «Посоветуйте, тов. Гоц, как мне держаться? Я еще не привык к республиканским допросам»... Гоц, немало смущенный (тогда еще они смущались!) предлагает офицеру кончить «пустую формальность». Офицер настаивает на продолжении допроса. Гоц свирепеет и уже приказывает офицеру «кончить», забирает меня и Луначарского и ведет в другие комнаты штаба. «Доноситель» один остался на пищу ретивого офицера.

Гоц провел нас в кабинет Половцева, где сидела и комиссия ВЦИК. В данную минуту здесь был лишь генерал, окруженный свитой блестящих адъютантов штаба, и за большим зеленым столом сидел Авксентьев: для непривычного взгляда по тем временам сочетание было изумительное. У стола я увидел тт. Каменева, Бокия [42] и Мехоношина [43], — тоже влопались как-то. Гоц бегло переговорил с Половцевым (слов я не слышал) и, подойдя к нам, заявил, что мы свободны. Но А. В. не повезло: вслед за нами вошел и офицер, допрашивавший меня и что-то сказал Половину. Тот передал Гоцу требование задержать Луначарского для допроса — «он еще не допрошен». А. В. отвели обратно [III]. Нас же четверых Гоц какими-то ходами вывел из штаба в переулок, где не было толпы, и любезно предоставил нам автомобиль.

Мы счастливо миновали ареста. Тогда еще контрреволюция не успела разнуздаться вовсю. На следующий день, когда клевета Алексинского получила широкое распространение, попасть в лапы людей «порядка» значило уже верный арест, избиение и даже убийство, как это было с тов. Воиновым, распространявшим на Невском газету «Волна». Вот как об этих днях рассказывает матрос Фадеев в кронштадтской газете «Пролетарское дело», сменившей «Голос правды», которая была закрыта распоряжением Керенского:

«7 (20) июля в 9 часов утра мы отправлялись в свои части города Кронштадта. Но вдруг мы были арестованы конвоем юнкеров и препровождены в штаб округа. Когда мы подошли к штабу, то нас остановили, и в это время другой конвой провел около 10 арестованных, которые все были избиты, по лицу каждого из них струилась кровь, у кого из ушей, у кого из носа. Нас посадили в камеру, где сидела делегация Балтийского флота. Часов в 6 вечера нас перевели в подвал штаба округа. В 5 час. утра к нам в камеру привели 5 рабочих. Юнкера и казаки начали тут же избивать их прикладами, говоря: «вот вам большевизм, вот вам земля»... («Пр. дело» от 13 (26) июля).

Контрреволюция распускалась махровым кровавым цветком, и не соглашательские партии повинны в том, что этот цветок не успел отравить своим ядом русскую революцию и сам сгинул в ее пламени.

Первые дни после разгрома демонстрации, после унизительного отобрания оружия у матросов при выходе из Петропавловской крепости, в кронштадтских массах наблюдалась некоторая доля растерянности. Сыграло роль и клеветническое обвинение большевистских вождей в германском подкупе. Наша организация потеряла около 200 членов — слабые головы не выдержали первого серьезного испытания и очистили наши ряды. Зато для других июльские дни явились первым серьезным революционным закалом. Партийная организация (насчитывала около 3 000 членов) именно после июльских дней стала заметно крепнуть: усилилась дисциплина, расширилась углубленная кружковая работа, участились партийные собрания.

Растерянность стала быстро проходить. И как это ни странно, именно угрозы Керенского, попытки этого полит-никудышника терроризовать Кронштадт больше всего способствовали ликвидации приниженного состояния растерянности в массах. Вырастало озлобление, но оно сдерживалось тем революционным опытом, который получили массы в июльском разгроме. Массы научились ждать. Массы теперь постигли всю правоту большевистской линии, научились ценить наши призывы к выдержке и дисциплине. 21 (8) июля Керенский публикует приказ: «Командам Кронштадта... приказываю в 24 часа арестовать зачинщиков и прислать их для следствия и суда в Петроград, также принести заверение в полном подчинении Временному правительству. Объявляю командам Кронштадта, что в случая неисполнения настоящего моего приказа они будут объявлены изменниками родины и революции, и против них будут приняты самые решительные меры».

Как бы в подтверждение того, что он всерьез намерен «принять меры», 23 (10) июля Керенский прислал в Кронштадт карательную экспедицию в составе 200 самокатчиков [44] с пулеметами. Самокатчики расположились на лужке близ пароходной пристани, выкатили пулеметы, послали в город «разведку» и стали ждать «врага». Как раз в это время заседал Исполком Совета. Сюда и направились «разведчики». На вопрос, зачем самокатчики заявились в Кронштадт, они толкового ответа дать не могли. В свою очередь им было сказано, что если они приехали для «усмирения», то их слишком мало, если ж просто отдать визит Кронштадту, то зачем пулеметы? А, впрочем, просили их стать гостями. Матросы отправились к самокатчикам, растащили их по казармам и на славу угостили их и обедом и политическим просвещением. Самокатчики уехали большими друзьями Кронштадта. Мы тогда шутили: «Почаще бы Керенский слал нам такие экспедиции».

|

Через два дня 26 (13) июля обнаружились первые попытки настоящих репрессий по Кронштадту. В этот день военно-морской прокурор предложил Кронштадтскому исп. комитету выдать Рошаля, Раскольникова и Ремнева (офицер машинной школы — большевик). Требование сопровождалось угрозой, в случае неисполнения приказа объявить блокаду Кронштадта.

Почему репрессивная логика Керенского уперлась в поименованную тройку товарищей — неизвестно. Все они в демонстрации играли не бóльшую роль, чем остальные ответственные руководители кронштадтских масс. Очевидно, здесь сыграла роль травля желтой прессы, которая еще задолго до июльских дней выбрала Рошаля и Раскольникова мишенью своих нападок и обвинений в кронштадтских «зверствах».

Совет не склонен был к выполнению приказа прокурора. Но после долгих обсуждений сначала во фракции большевиков, затем в Совете, причем сами товарищи, намеченные Временным правительством к аресту, высказывались за выполнение приказа, дабы не подвергать революционные силы Кронштадта дальнейшим ударам контрреволюции, Совет вынес следующую резолюцию: «В виду ультимативного требования Временного правительства об аресте тт. Рошаля, Раскольникова и Ремнева и выраженного этими товарищами согласия подчиниться требованию Временного правительства, Кронштадтский С. Р. и С. Д. приветствует их решение явиться в Петроград и заявляет также о своей готовности взять их на поруки».

В этой же резолюции Совет выразил протест против закрытия правительством нашей газеты «Голос правды», назвав это «актом, недостойным русской революции».

А на следующий день (жив курилка!) в Кронштадт вернулась комиссия по освобождению офицеров, трусливо сбежавшая накануне июльских дней. Теперь, казалось, ей ничто не угрожало. Но тем не менее она, очевидно, чувствовала себя на кронштадтской почве неспокойно и через четыре дня покинула Кронштадт, забрав с собой всех арестованных революцией офицеров, якобы потому, что в Петербурге удобнее вести «следствие».

Растерянность в массах ликвидировалась быстро. Не могло бить и речи о «заверении правительства в подчинении», которого нелепо и глупо требовал Керенский. Уже спустя неделю 2 августа (20 июля) Кронштадт снова бурлил на Якорной площади. Этот митинг, на котором присутствовали представители фронтовиков (30 чел. от разных частей — по их желанию он был и собран), вынес резолюцию, в которой требовал: 1) передачи власти Советам, 2) отмены смертной казни, введенной Керенским для солдат, 3) отправки на фронт казаков наравне с жандармами и городовыми, 4) расформирования батальонов смерти и т. д. Как далеко это было от «заверения», которое хотел иметь от Кронштадта Керенский!

Кроме комиссии по освобождению офицеров, в Кронштадте принялась было за работу другая комиссия «по расследованию событий 3—5 июля». Она разослала повестки почти всем ответственным работникам Совета и нашей партийной организации с требованием явиться на допрос. Материалы для обвинения каждого она легко могла получить из стенограмм Совета (печатались в «Известиях Кр. Сов.»), где картина участия Кронштадта в демонстрации была отображена весьма подробно. Но на приглашения комиссии никто не явился. А на улицах членам комиссии нельзя стало появляться — их встречали улюлюканьем, свистками, обещанием поколотить... Комиссия заблагорассудила удрать вслед за своей соратницей.

Революционная жизнь Кронштадта входила в норму. Авторитет нашей организации рос буквально по часам. Большевизм становился не только властителем матросских чувств, как это было по преимуществу до июля, но и монополистом политического мышления масс. Отрицательные результаты июльского разгрома оказались ничтожными. Положительные результаты этого практического урока революционной и контрреволюционной политики огромны. Кронштадт после июльских дней политически возмужал. Поэтому в настроении великолепной бодрости ехали мы с тов. Любовичем на шестой съезд партии, поэтому и мой доклад на съезде о Кронштадте дышал всей полнотой революционного оптимизма Якорной площади.

Примечания автора

[I] Вот требования этой резолюции:

«1. Договор, заключенный Сов. раб. и солд. деп. с Временным правительством о сохранении ядра революционного гарнизона в Петрограде должен оставаться в полной силе. Вывод войск из Петрограда должен на деле находиться под контролем самих воинских частей с тем, чтобы всегда оставалось на месте достаточное революционное ядро, согласно постановлению самих солдат.

2. Никаких расформирований — ни явных, ни скрытых — полков, находящихся в Петрограде, не должно быть.

3. Полная свобода агитации в войсках — как в тылу, так и на фронте — должна быть обеспечена не только оборонцам, и никакие репрессии по отношению к социал-интернационалистам предпринимать недопустимо.

4. Совет Р. и С. Д. добивается удовлетворения всех тех экономических требовании петербургских рабочих и работниц, которые будут одобрены профсоюзами и центром фабрично-заводских комитетов.

5. Немедленно предать суду виновников нападений на рабочих и солдат, происшедших во время буржуазных демонстраций в последние дни.

6. Немедленно расследовать деятельность всех организаций, ведущих тайную и открытую контрреволюционную агитацию, как и источник их денежных средств (“Гроза”, “Маленькая газета”, всевозможные “Лиги борьбы с большевизмом и анархией”, “Военная лига” и проч.).

7. Немедленно расследовать (с участием петербургских рабочих и солдат) и обезвредить деятельность лиц, названных в президиуме Всер. съезда и упомянутых в заявлении большевистской фракции ВЦИК. При этом нельзя останавливаться перед решительной борьбой против представителей “союзных” капиталистов, если бы подтвердилось, что они стоят за спиной контрреволюции.

8. Распределить запасы бумаги, помещения, типографии и пр. так, чтобы в первую очередь были обеспечены рабочие, солдатские и крестьянские социалистические газеты.

9. Организовать издание на государственный счет ежедневного листка с платными объявлениями, одновременно запретить всем газетам печатание таких объявлений и тем лишить контрреволюционную печать ее главного источника доходов и возможности отравлять сознание народа.

10. С участием петербургских рабочих и солдат строжайше расследовать обстоятельства, при которых мог совершиться побег 460 уголовных как раз в день революционной демонстрации» (т.е. 1 июля (18 июня). — И. Ф.).

[II] Перепечатано в III т. соч. Л. Троцкого, часть I, стр. 165—166.

[III] На следующий день я был у тов. Луначарского и он весело рассказывал, как уже не Гоц, а юнкер выводил его из штаба и шел с ним вплоть до Александровского сада, чтобы предохранить от выстрела в спину.

Комментарии научного редактора

[1] От фамилий Либера и Гоца — деятелей Петросовета, сторонников поддержки Временного правительства. Либер (Гольдман) Михаил (Марк) Исаакович (1880—1937) — один из лидеров Бунда и меньшевиков. В социал-демократическом движении с 1896 г. По отношению к Мировой войне занимал оборонческие позиции. После Февральской революции — один из лидеров Петросовета и ВЦИКа. После Октябрьской революции на хозяйственной работе. Расстрелян, реабилитирован посмертно. Гоц Абрам Рафаилович (1882—1940) — один из лидеров эсеров. Отбыл восьмилетнюю каторгу за подготовку покушения на полковника Римана, подавившее московское декабрьское восстание 1905 г. После Февральской революции — один из лидеров Петросовета и ВЦИКа. После Октябрьской революции вел борьбу против советской власти, осужден на процессе эсеров в 1922 г. После амнистии на хозяйственной работе. В 1937 г. приговорен к 25 годам лагерей, умер в лагере.

[2] VI съезд РСДРП(б) проходил полулегально в Петрограде с 26 июля (8 августа) по 3 (16) августа 1917 г. На нем было принято решение о подготовке вооруженного восстания.

[3] Речь идет о кронштадтском восстании в марте 1921 г.

[4] Правильно: Петроградский Совет. Наравне с названием Петроград, Флеровский использует и довоенное название города и производные от него.

[5] См. также: Раскольников Ф.Ф. Кронштадт и Питер в 1917 году (1925; 1990; 2017).

[6] Петербургский комитет партии большевиков. Продолжал именоваться так в знак несогласия с националистическим смыслом официального переименования города в Петроград.

[7] Лашевич Михаил Михайлович (1884—1928) — российский революционер, советский военный деятель. С 1901 г. — член РСДРП, с 1903 г. — большевик. Подвергался ссылкам и заключениям. В 1915 г. призван на фронт, дважды был ранен, дослужился до старшего унтер-офицера, вел революционную пропаганду среди солдат. После Февральской революции — член ПК РСДРП(б) и Петроградского Совета, в котором позже стал секретарем и председателем большевистской фракции. Вел агитационно-пропагандистскую работу в частях Петроградского гарнизона. Один из организаторов Октябрьского восстания. На высших военных постах во время Гражданской войны и после нее. За участие в оппозиции был снят с постов. Умер в Харбине.

[8] Войтинский Владимир Савельевич (1885—1960) — российский социал-демократ, экономист. С 1905 г. большевик, активный участник Первой русской революции. Отбывал каторгу и ссылку. После Февральской революции — один из лидеров Петросовета и ВЦИКа. Перешел к меньшевикам. После Октябрьской революции участвовал в походе Керенского—Краснова на Петроград. Был арестован, затем освобожден, после чего эмигрировал. В Германии и в США участвовал в разработке программ государственного вмешательства в экономику.

[9] Чудновский Григорий Исаакович (1890—1918) — российский революционер. С 1905 г. меньшевик. За революционную деятельность был сослан в Сибирь, бежал за границу. Сотрудничал в изданиях Троцкого, вместе с ним вернулся в Россию после Февральской революции. Межрайонец, затем большевик. Один из организаторов Октябрьского восстания, участник взятия Зимнего. Погиб на Украине в бою с немцами.

[10] Ошибка, правильно Бройдо. Бройдо Марк Исаевич (1877—1937) — российский революционер. В социал-демократическом движении с 1900 г. В 1902 г. был сослан на 8 лет в Восточную Сибирь. В 1904 г. — участник «якутского протеста» политссыльных, за что был приговорен к 12 годам каторги. Бежал, активно участвовал в Первой революции в Баку как меньшевик. В 1907 г. был избран членом ЦК РСДРП. По отношению к Мировой войне занимал оборонческие позиции. После Февральской революции — деятель Петросовета и ВЦИКа. После Октябрьской революции эмигрировал.

[11] В 1904 г. братья Шендриковы создали в Баку рабочую организацию, стремившая к мирному взаимодействию с правительством. Флеровский употребляет эпитет «зубатовец», имея в виду рабочие организации, создававшиеся в первые годы ХХ в. под контролем полицейского С.В. Зубатова и ориентировавшиеся только на экономическую борьбу.

[12] Энтин Соломон Львович (1892—1947) — российский революционер. В социал-демократическом движении с 1910 г. Во время Мировой войны вел нелегальную работу в Петрограде, был сослан в Сибирь. После Февральской революции вел революционную работу в Кронштадте, был редактором газет. С 1919 г. — политработник на фронте Гражданской войны. В 1921—1924 гг. — на внешнеполитической работе. В 1924—1926 гг. — на советских должностях. С 1927 г. вел научную и преподавательскую деятельность. Арестован в 1940 г., приговорен к 8 годам лагерей. Умер в заключении.

[13] Брегман Лазарь Абрамович (1894—1925) — российский революционер. Большевик с 1914 г. В мае 1917 г. — член Кронштадтского комитета РСДРП(б), товарищ председателя Исполнительного комитета Кронштадтского Совета. Один из руководителей выступления кронштадтского гарнизона в Октябрьском восстании. Летом 1918 г. — председатель ревтрибунала в Кронштадте. Участник Гражданской войны. С лета 1920 г. — секретарь Кронштадтского комитета РСДРП(б). С 1921 г. — заведующий отделом здравоохранения в Василеостровском райкоме РКП(б) Петрограда, затем руководитель аппарата райкома партии.

[14] Дешевой Виктор Иванович — участник революционного движения, врач Кронштадтского морского госпиталя, член Исполнительного комитета Кронштадтского Совета.

[15] Ярчук Ефим (Захарьев Хаим) Захарович (1882 — ?) — российский революционер. Анархист с 1903 г. В 1904 г. был арестован, в 1907—1913 гг. отбывал ссылку в Якутской области. В 1913 г. эмигрировал в США. После Февральской революции — член Петросовета и Исполнительного комитета Кронштадтского Совета. В октябре 1917 г. — член Петроградского ВРК, командовал одним из отрядов кронштадтских моряков при взятии Зимнего. С 1918 г. неоднократно арестовывался ВЧК. В 1922 г. в числе 10 лидеров анархистов выслан из России, в 1925 г. вернулся. Дальнейшая судьба неизвестна.

[16] Смолянский Григорий Борисович (Гирш Беркович) (1890—1937) — российский революционер, деятель Коминтерна. Эсер. Был сослан в Сибирь, бежал, находился на нелегальном положении. После Февральской революции — председатель Кронштадтского комитета партии эсеров, член Исполкома Кронштадтского Совета, с июля — его председатель. После Октябрьской революции — левый эсер. Во время Гражданской войны на подпольной работе на Украине. Затем работал в структурах Профинтерна и Коминтерна. Расстрелян.

[17] Любович Артемий Моисеевич (1880—1938) — участник революционного движения, нарком почт и телеграфа РСФСР и СССР. В 1896—1914 гг. работал гражданским и военным телеграфистом. В 1914 г. мобилизован в армию, служил рядовым, затем телеграфистом Кронштадтской телеграфной роты. В марте 1917 г. вступил в партию большевиков (по другим сведениям — еще в 1907 г.). В 1917 году — член Кронштадтского комитета РСДРП(б), председатель Совета солдатских и матросских депутатов. После Октябрьской революции — редактор газеты «Известия Кронштадтского Совета», затем член коллегии наркомата почт и телеграфов и заместитель наркома. До 1934 г. работал в системе этого наркомата, преподавал в МВТУ им. Баумана. Редактор всесоюзного журнала «Радио всем». Арестован в 1937 г., расстрелян, реабилитирован посмертно.