| Saint-Juste > Рубрикатор | Поддержать проект |

Аннотация

|

Революция — это социальный шквал, взрыв, водоворот, катастрофа, бурная и грозная внешность которой заслоняет четкую закономерность скрытых внутренних пружин. Революция всегда груба, жестока, кровава. Как беспощадная, тупая бессмысленная фурия, она идет с закрытыми глазами, всегда тягостная и мучительная для современников. Но справедливая к отдельным лицам, революция проявляет свой смысл и свою мудрость только в массах и в событиях. Ее глаза, закрытые с виду, — вещи и прозорливы: революция видит незримое современникам: пути грядущего. Поэтому история только ретроспективно любуется красочностью революционного урагана, постепенно забывая и его суровость, и всю действительную трагичность его переживаний.

Революция для современников — всегда внезапна и случайна. Но несмотря на всю ее внешнюю оторванность от подготовлявших ее событий, несмотря на неожиданность и стихийное своеобразие, несмотря на обычное ощущение, что она протекает «не так», как предугадывали или желали предвидевшие революцию ее немногие друзья, — все же каждая революция только отдельное звено большой общей цепи. С высоты птичьего полета истории — революция, в конце концов, действительно перманентна. Звенья ее цепи имеют свое направление, свою прочную связь и свое указующее внутреннее единство, т. е. для отдельных моментов свою преемственность. В итоге можно установить своего рода генеалогию революционных выступлений, своего рода родство действующих лиц, вознесенных историей на гребни социальных волн. В социальной революции нашего века у вождей отдельных выступлений, в их сознании — как бы постепенно нарастает революционная воля, единая, мощная.

Вот новая сила нашего времени!.. И раньше, чем наступит крайний день ее окончательного выявления, раньше дня «последнего и решительного боя» — все предшествующие стычки всею своею совокупностью намечают исторические вехи одного общего пути, как бы этапы своего рода единой исторической траектории. Познать фигуру этой траектории — и есть высшая мудрость историка и экономиста. Наш гневный и бурный двадцатый век — эпоха такой сплошной социальной революции, а, следовательно, путь единой социально-революционной траектории. Социальная революция нашего века — поистине перманентна. Родник современной пролетарской революции — события и условия эпохи Великой Французской революции, но события и условия не той красочной политической стороны великого движения, которая стоит на авансцене европейской истории, а того мало заметного и мало изученного переворота в технике, который получил неясное наименование индустриальной революции конца XVIII века. В знаменитое тридцатилетие (1770—1800) сошел со сцены старый ремесленный строй, народились большие фабрики и заводы, появились новые способы и пути сообщения, словом, сложился тот промышленный капитализм, который лег в основу социально-экономических условий нового времени. Индустриальная революция обнажила и подчеркнула то многовековое разноречие, которое со времени первых этапов развития современной цивилизации легло в основу человеческих отношений — это противоположность материальных интересов немногих — богатых и многих — неимущих-трудящихся. Социальная рознь между богатым и бедным — вот острие, которое рассекает социальное тело исторического процесса, являясь первопричиною и взаимоотношений, и поведения, и идей. Трагическая глубина и примитивная важность указанной первопричины сокрыты для многих. Только острый взор мыслителя открывает ее в сложном клубке людских отношений. К числу их бесспорно принадлежат и вожди бабувизма, построившие на этой старинной розни и свое мировоззрение, и свое поведение. Историограф и соратник смелого Гракха Бабёфа — Филиппо Буонарроти, знаменитая книжка которого ныне предлагается вниманию русского читателя, так и смотрел на сущность Великой Французской революции, которой он был активнейшим участником. За важнейшим политическим актом — созданием республики, Буонарроти видел другое очередное действо — «взрыв всегда существовавшего разногласия между сторонниками достатка и отличий, с одной стороны, и друзьями равенства или многочисленным классом трудящихся, с другой».

Буонарроти [a] также резко делит все общество на два лагеря: в одном, большем, «эгоисты», «собственники», приверженцы «неравенства», а в другом, меньшем, — все истинные «патриоты, друзья народа», «друзья равенства». Термина коммунисты, — что объяснило бы истинный смысл и сущность воззрений и его, и его друга Бабёфа, — у него еще нет. Основным социальным злом и первопричиною социального неравенства Буонарроти, как и Бабёф, считают институт частной собственности, поэтому единственною коренною реформою социально-экономического строя Буонарроти считает уничтожение института частной собственности.

И Бабёф, и Буонарроти — принципиальные, решительнее и последовательные коммунисты, но не коммунисты утопические, мечтательные, кабинетные, как многие социалистические прожектеры ХVIII или XIX столетий, а коммунисты дела, действия, фактического осуществления cвоих замыслов, словом, коммунисты-революционеры. Активность Бабёфа, Буонарроти и всех их единомышленников — «равных» или бабувистов, вполне революционна. Вот черта, резко и определенно отличающая и Бабёфа, и бабувистов от всей группы социалистически мыслящих в ту эпоху.

Можно установить генеалогию революционизма до и от Бабёфа. Родоначальником революционного направления в социализме необходимо считать французского священника Жана Мелье (1664—1729) [b], психологического предшественника бабувистов. После «равных» на той же позиции оказываются: Луи Огюст Бланки (1805—1881) [c] и Карл Маркс и левые марксисты [d]. Все они отличаются от других и родственны между собою как своим методом трактовки социальной проблемы, так и своею особою тактикой при проведении в жизнь социалистического идеала [e]. Между всеми названными представителями революционной практики, между вершинами возглавляемых ими революционных волн, — одна общая связующая их нить, которая определённо отличает их от их современников: это их революционная активность, их революционизм.

Своим несколько приподнятым и несколько старомодным языком, сохранившим поэтический аромат своеобразной прелести печальной эпохи угасания революции, Буонарроти подробно рассказывает интимную историю великой трагедии, известной нам под именем «заговора равных». Перед нами проходят картины подлинной истории, картины возникновения и развития этого заговора, этапы его назревания и причины его ошибок и роковой неудачи. Переводчик удачно сохранил тон подлинника. Мы читаем, как клубок заговора сложился в начале III года, в тюрьме Плесси, где встретились ветераны революции: Бабёф, Жермен, Буонарроти, Клод Фике, Леблан, Антоанелль, Лепелетье. Их патриотизм и эгалитарные принципы были раздражены изданием проекта новой конституции, предложенной Конвенту 5 мессидора III года. Признавая единственную Конституцию — Конституцию 93-го года, «Конституцию Народа» — они в каждой попытке изменений видели или святотатственное поползновение аристократии на суверенные права или контрреволюцию. Заключённые в проекте усмотрели укрепление цензового начала и ненавистные им принципы «роскоши и нищеты». Тюрьма превратилась в Законодательное Собрание, проект был осужден как «аристократический», т. е., по понятиям того времени — враждебный народу. Волнения в тюрьме, а затем и споры освобожденных, заключенных между собою разделили их на две группы: более умеренную, или «патриотов», и более решительную, принципиальную и непримиримую, или «равных».

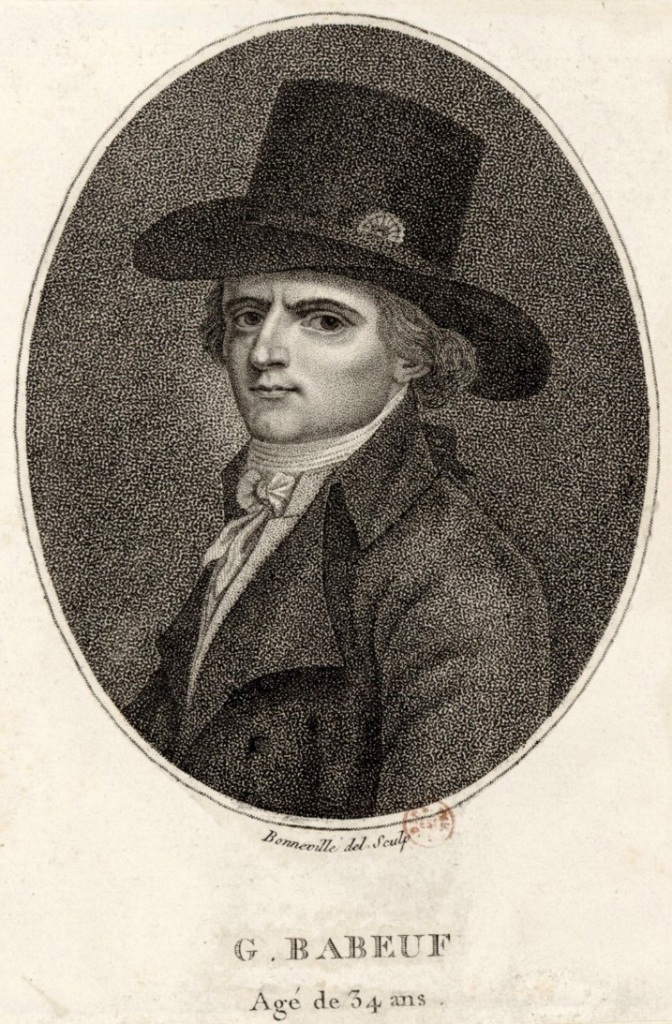

Так родилась знаменитая отныне в европейской истории группа (группа les égaux или «равных»), явившаяся представительницею той идеологии, которая наиболее ярко отразила черты активной революционности — группа Франсуа Ноэля Бабёфа. В память знаменитого римского трибуна Гракха Франсуа Ноэль получил наименование Гракха Бабёфа. Одною из важнейших сторон бабувизма является активное стремление во что бы то ни стало с оружием в руках, осуществить свои замыслы. Поэтому для понимания идеологии бабувизма нам лучше всего ознакомиться с ним при рассмотрении именно его активности, лучше всего выясняющейся при том выступлении, которое и носит наименование «заговора равных».

Буонарроти внимательно, шаг за шагом прослеживает судьбу этого заговора, от первой встречи «равных» после их освобождения из тюрьмы до формирования первых кадров заговорщиков в подземелье сада заброшенного аббатства святой Женевьевы. Поблизости находился знаменитый Пантеон, имя которого перешло к новым заговорщикам из сада св. Женевьевы. Там «равные» стали «пантеоновцами», избравшими вскоре своих руководителей: Комитет, Инсуррекционное бюро и в противовес ненавистной им легальной — свою тайную Директорию. Комитет возникает первоначально вне этого района, на улице Клери, на квартире заговорщика Амара. Комитет был обучен и стройно организован и скоро выделил из своего состава особый боевой отряд, или «военную группу». Он ставил своей общей задачей необъятную и смелую цель — уничтожение частной собственности, а через это и неравенства, а ближайшею — захват власти. Уничтожение частной собственности не являлось теоретической мечтою; пантеоновцы искренне думали и убежденно исповедовали, что без этой «коренной реформы» «равные» не найдут путей осуществления намеченного ими социального преобразования. Широкая публичная агитация пантеоновцев привела к закрытию их организации. Исполнителем приказа Директории был молодой генерал Буонапарт.

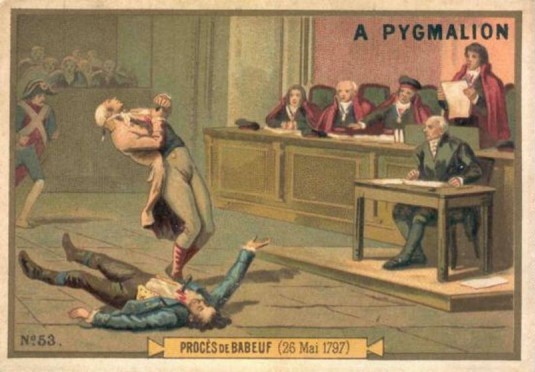

Но пантеоновцы не дремали — не дремала и Директория [f]. В их среду скоро проникли многочисленные правительственные агенты, провокаторы по духу и приемам. Лавры всех затмил капитан Жорж Гризель, проникший в душу заговора — в тесную среду заговорщиков, отсюда в ее верхи — в Тайную директорию, — и наконец, в ее сердце — в Военный комитет. Наступили немногие дни агонии большого заговора, задевшего почти 17 тысяч человек. Широта заговора, общее сочувствие и уверенность в правоте своего дела ослепили заговорщиков, уже писавших первые воззвания в качестве победителей: они очнулись только после ареста, 21 флореаля IV года. Наступило тревожное время суда: всколыхнувшееся море не сразу остановилось.

Автор этой книги — друг Бабёфа — итальянец Филиппо Буонарроти — был тоже арестован; он прослушал обвинительный акт, просидел на скамье подсудимых весь судебный процесс, прослушал речи подсудимых и защитников и вынесенный им приговор. И все это затем восстановил впоследствии как по памяти, так и по сохранившимся записям и документам. Вообще литература знаменитого дела «группы равных» не велика. Основными источниками до сих пор являются два французских сочинения — Адвиэля и Буонарроти.

Первое большое двухтомное, содержащее массу копий с документов и перепечатку актов процесса, переиздавать в виду его размеров и характера не стоит; второе — краткое, писанное почти по памяти современником и ближайшим соучастником наговора. Эта книжка впервые появилась еще при Реставрации, в Брюсселе, в 1828 г. и 4 раза переиздавалась: дважды в Лондоне и Брюсселе, третий раз в Париже в 1830 г., в четвертый раз, сокращенное в 1842 г. Пятое издание полное (Charavay’я) в 1850 г. и шестое, с которого сделал настоящий перевод, в 1869 г. издано А. Ранком [I].

Книга ценна не только потому, что принадлежит перу участника заговора (мнение Е. В. Тарле), но и потому, что приводит ряд документов и фактов, известных только благодаря Буонарроти. Он действительно «занят прежде всем внешнею историею заговора и процесса и перепечаткою (опубликованием?) некоторых документов из числа напечатанных по приказу Директории перед процессом». Буонарроти действительно ничего не говорит о пропаганде в рабочих предместьях и об успехе или неуспехе этой пропаганды и, излагая идеи Бабёфа, не анализирует, какие именно из них Бабёф считал более пригодными для возмущения народа против Директории, а какие менее, но это, по сути, и неважно: население рабочих предместий давно уже относилось к делу революции пассивно.

Книжка Буонарроти, кроме описания, дает и самый стиль эпохи, ее несколько торжественный и условный пафос, характерный для того времени. Этот аромат взволнованных дней умирающей революции в часы наступающей общей реакции передан и автором, и его переводчиком очень удачно. Колорит грусти и печали об утрате идеалистических стремлений невольно передается читателю, не поленившемуся окунуться в волны несколько старомодных сентенций.

Книга Адвиэля «Histoire de Gracchus Babeuf et le babuvisme» появилась — первый том в 1883 г., второй — 1884 г. В первом — биография и изложение учения, во втором — защитительная речь Бабёфа на суде и переписка с Дюбуа де Фоссе, секретарем Аррасской академии, где начал Бабёф свою научную деятельность.

В общих историях Великой Французской Революций материалов о Бабёфе искать не приходится. В них ничего о «равных» и о бабувизме нет — и по неподготовленности авторов, и по манере их трактовать историю этой эпохи. Революционное восстание против собственности нарушало рамки их исследований.

Дело Бабёфа до сих пор [II] недостаточно изучено [g]. Надо извлечь из картонов Национального музея прокламаций Бабёфа, нужно изучить его статьи и журналы. Как известно, Бабёф выпустил 43 номера своей «Народной трибуны» [III] и 7 номеров популярной — «Просветитель народа» [IV] («L'Éclaireur»). Оба издания — величайшая библиографическая редкость.

Эпоха наложила свою тяжёлую руку на дни Бабёфа: политические интересы дня утопили в волнах минуты то важное, социальное, что, как пульс нетления, билось в этом деле. Этот пульс был подхвачен апостолом бабувизма в XIX веке — Бланки.

Луи Огюст Бланки донес заветы Бабёфа до сложных дней к развитию капиталистического общества, привив к ним и свое отношение, и свой энтузиазм. Бланкизм есть прямое продолжение бабувизма. Karl Diehl в своей книге «Über Sozialismus, Kommunismus und Anarchismus» (Jena, 1922) проводит линию еще дальше: он указывает, что большевизм в числе составных частей своего мировоззрения содержит и бланкизм. Так Бабёф протягивает руки нашей современности.

Проф. В. В. Святловский [V]

Петроград, 1922

Примечания

[a] Ср. Bonnet Ch. Le Babouvisme et la Révolution française. P., 1907.

[b] О Ж. Мелье у нас писали: Волгин В. П. «Революционный коммунист ХVIII в.» в журнале «Голос минувшего» № 1—3 за 1918 г. и отдельно: М., 1919; Горбач К. М. «Жан Мелье» в «Записках научного общества марксистов», 1922; Шахов в книге «Вольтер и его время». СПб. 1912; сборник «История социализма» под редакцией К. Каутского, т. II (статья К. Гуго). СПб. 1909.

[c] Об О. Бланки у нас писали: В. М. Бонч-Бруевич и Горев; недавно по-русски вышел перевод книжки Зеваэса (О. Бланки). Пг. 1922.

[d] Т. е. В. И. Ульянов, Франц Меринг, Карл Либкнехт, Роза Люксембург.

[e] Ср. Werthley U.G. Babeufs place in the history of socialisme в «Public Amer. Econ. Assoc». 1907. Также Merkee E. Mittel und Wege zur Lösung der sozialen Frage. 1905; Orano P. Il patriarca del socialismo. Рим 1904.

[f] Е. В. Тарле в своей монографии «Рабочий класс во Франции в эпоху революции» приводит ряд полицейских донесений по этому делу: «Записки историко-филологического факультета Петроградского [VI] университета». Ч. 100. СПб. 1911. Том II. См. также его «Очерки и характеристики». СПб., 1901. По-русски об этом эпизоде, вызвавшем мало литературных работ, можно еще прочесть: Тома А. Бабёф, заговор равных. СПб. 1901 г. и главу из книжки Поля Луи «Французские мыслители и деятели XIX в.», СПб., 1906 г., где приведены некоторые выдержки из прокламации Бабёфа.

[g] Thomas A. Babeuf. La doctrine des Égaux, Париж, 1896; также «Babeufs Sozialistischen Ideen vor Verschwörung der Gleichen» в «Documents der Sozialismus». 1904/05.

|

Среди партий, окрасивших Французскую революцию в столько различных цветов, есть одна, которая должна привлечь особенное внимание ученого, благодаря постоянному самопожертвованию, с которым она отдавала все свои силы на пользу реального освобождения человечества. Честолюбие, зависть, жадность и неразумная любовь к нововведениям вызывали жалкую борьбу между такими людьми, одни из которых сражались за восстановление бывшей монархии, другие — за возведение на трон Франции новой династии, а третьи — за передачу власти от одной касты к другой (но и те и другие исключительно вследствие стремления к власти и к тем наслаждениям, источником которых она является), но кроме них мало-помалу образовался класс граждан, которые в силу самых разнообразных побуждений также желали крупной политической перемены, но перемены, идущей вразрез со взглядами и страстями стольких подстрекателей, заинтересованных в гражданской смуте.

В самом деле, многие политические партии старались дать Франции новые формы управления, но мало людей стремилось к полной реформе общества ради блага народной массы.

Таким образом, толпа лиц, фигурировавших на революционной сцене, ограничивала свои усилия к преодолению одного порядка другим, не слишком занимаясь судьбой тех, ради чьей пользы должно существовать всякое законное правление; и поэтому столько мнимых законодателей думали, что они основывают республику, на том лишь основании, что они осудили короля и подменили власть одного властью многих.

Причиною наших разделений во время революции было различие принципов и интересов. Между тем как одни защищали какую-либо систему потому, что они находили ее хорошей, другие, — а их было гораздо больше, — другие устремились в ту партию, которая, как им казалось, наиболее благоприятствовала их видам на богатство и почести: первые неуклонно шли по раз намеченному ими пути, вторые изменяли поведение в зависимости от обстоятельств и страстей.

Только с течением времени можно было установить индивидуальный характер каждой отдельной политической группы, потому что многие из них могли казаться действующими в одном направлении, пока им приходилось бороться с общим врагом. Каждый шаг вперед вызывал появление новой оппозиционной группы, заинтересованной в поддержке тех пороков, против которых этот шаг был направлен.

Если на заре революции некоторые дворяне из Учредительного собрания казались друзьями народа, то, как только прозвучали первые голоса за настоящее равенство, они не замедлили вступить на путь оппозиции; если иные восстали против царствующего дома с намерением поставить на его место другой, то они выстроились под королевскими знаменами, когда у всех династий вообще была отнята всякая надежда; если священники приветствовали борьбу с узурпациями высшего духовенства, то они стали самыми ярыми проповедниками фанатизма, как только нация отказалась поддерживать какой бы то ни было культ; если лица, желавшие эксплуатировать конституционную монархию в свою пользу, выказывали себя из этих видов республиканцами, то они оказались в открытой вражде с самыми горячими защитниками республики, как только народ пожелал, чтобы власть стала всеобщим достоянием.

Среди бурь, которые неминуемо должны были вызываться соединением стольких враждующих стихий, люди, лелеявшие с самого начала революции надежду установить во Франции царство истинной справедливости, усердно пользовались случаем (который такое глубокое брожение часто предоставляло им), чтобы приучить своих сограждан к размышлению о своих правах и чтобы постепенно привести их к желанию падения всех порочных учреждений мешающих пользоваться этими правами.

Пока во Франции существовала монархия, республиканская партия казалась очень многочисленной, и хотя уже давно бросались в глаза существенные различия между лицами, группировавшимися тогда вокруг знамен республики, однако еще 10 августа 1792 года против двора сражалась толпа людей, которые затем разделились и между которыми нашлись лица, защищавшие впоследствии дело короля.

В числе лиц, сражавшихся против королевского правления, также среди лиц, приветствовавших их победы, попадались такие, которых к этому побуждала зависть, и такие, которые благодаря вероятности регентства или перемены династий надеялись на влиятельность в будущем. Однако все заставляет думать, что тогда многие действительно желали республиканского правления, хотя у них были большие расхождения и в представлении о нем и в страстях, побуждавших их его желать.

Все политические и общественно-экономические системы служили мотивом или предлогом раздоров в Конвенте. Одни превозносили гегемонию класса, пользующегося благами богатства и образования, другие считали существенным условием прочного счастья и спокойствия общества приобщение к суверенитету всех без исключения; те вздыхали по богатству, роскоши и великолепию Афин, эти желали умеренности, простоты скромности лучших дней Спарты.

Однако нельзя уяснить природы этих распрей одним сравнением с политическими системами древних, ее надо искать в наших нравах и наших познаниях в области естественного права. По моему мнению, явлением, следовавшим во Франции непосредственно за созданием республики, был взрыв всегда существующего разногласия между сторонниками достатка и отличий — с одной стороны, и друзьями равенства или многочисленным классом трудящихся — с другой.

Восходя к более отдаленным причинам, мы найдем источник споров, имевших место в данную эпоху, с одной стороны, в учении английских экономистов [1] а с другой — в доктринах Ж.-Ж. Руссо, Мабли и некоторых других современных ученых.

Вспомним, что многие писатели усматривали процветание нации в многочисленности ее потребностей, во все возрастающем разнообразии ее материального потребления, в обширной промышленности, в неограниченной торговле, в быстром обращении металлической валюты, а, в конце концов, в беспокойной и ненасытной алчности граждан. Иногда они отдавали предпочтение скоплению земельных богатств в руках немногих лиц, а иногда высказывались за увеличение числа мелких собственников; и между тем как одни считали нужду и огрубение производительной части населения необходимыми для достатка и спокойствия остальных, другие, предлагая неограниченную свободу промышленности и торговых сделок в виде противодействия установившемуся неравенству, прокладывали путь к новому соблазну и к новому неравенству. С тех пор как счастье и силу общества стали усматривать в богатстве, это неизбежно должно было привести к отказу в политических правах всем тем, кто не гарантирует своим имуществом своей преданности подобному порядку, считаемому наилучшим.

Во всякой подобной социальной системе значительное большинство граждан, обреченное на постоянный тяжелый труд, осуждено томиться в нужде, невежестве и рабстве.

Руссо провозгласил неотъемлемость прав человеческой природы, он защищал всех людей без различия, он усматривал благоденствие общества в счастье каждого из его членов, а силу его — в преданности всех законам.

По его мнению, богатство общества заключается в труде и умеренности граждан, а свобода основывается на могуществе повелителя, которым является весь народ; причем каждая составная часть общества сохраняет свое влияние (что необходимо для жизни социального организма) путем беспристрастного распределения прав потребления и просвещения.

Этот общественный порядок, подчиняющий воле народа частные поступки и частную собственность, поддерживающий полезные всем профессии, осуждающий те из них, которые выгодны меньшинству, развивающий без всяких предпочтений разум каждого, заменяющий алчность любовью к отечеству и славе, создающий изо всех граждан одну мирную семью и подчиняющий каждого воле всех и никого воле кого-нибудь одного, был во все времена предметом скрытных желаний истинных мудрецов и имел во все века славных защитников: таковыми были в древности Минос [VII], Платон, Ликург и основоположник христианства, а в более близкие времена — Томас Мор, Монтескье [2] и Мабли [3].

Порядок, провозглашаемый экономистами, назван эгоистическим или аристократическим, а порядок Руссо — порядком равенства.

Как только явилась возможность установить стремления различных политических групп, мятущихся на сцене революции, умы, введенные в заблуждение развращенными сердцами, присоединились к вождям эгоистического порядка, а руководимые прямотой чистые сердца необходимо должны были стать заинтересованными в полном торжестве порядка равенства.

Уже с первых дней революции друзья равенства, т.е. иначе говоря, справедливости, начали стремиться к подготовке его торжества, заранее становясь в оппозицию взглядам враждебных ему партий.

При Учредительном собрании они низвергли несправедливое разделение граждан на активных и пассивных, имущественный ценз, требуемый как условие избираемости в национальное представительство, а также королевское veto и военный закон; они громили зараз и явных роялистов и тех, кто скрывался под маской патриотизма; они предлагали прогрессивный налог, восставали против реабилитации короля после его вынужденного возвращения из Варенна; они поддержали мужество патриотов, готовое исчезнуть после резни на Марсовом поле [VIII], и разоблачили аристократические заговоры тех, кто коварно требовал республиканского правления; при первом законодательстве они указали на отставку патриотов, находившихся на военной службе; показали в объявлении войны Австрии скрытую ловушку [IX]; заставили наградить швейцарских солдат за Шато-Вьё [X]; разоблачили притворство двора, преступления министров, измены Нарбонна [XI] и гибкость поведения Жиронды; они сохранили тот священный огонь, который сильные и богатые хотели задушить клеветой и преследованиями.

Особенно после 10 августа 1792 года [XII] вышеуказанные люди предались самым многообещающим надеждам и удвоили усилия к обеспечению торжества своего возвышенного дела. К достоинствам теории Ж.-Ж. Руссо они присоединили смелость применения ее к двадцатипятимиллионному населению. В то же время борьба между друзьями равенства и сторонниками эгоистического порядка стала более определенной и более воодушевленной. Тогда публично поддерживается проект управлять под видимостью республиканских форм государством, сконструированным по монархическому образцу, на сторону этого проекта стали лица, опасавшиеся потерять при политических кризисах то, чем они пользовались до сих пор, и так как то же опасение приобщало их и к роялизму, то вожди подобной республики подверглись обвинению в заговоре для восстановления монархии. И так велики были количество и влияние искренних друзей равенства, не сраженных еще кинжалами аристократии, так велики были энергия, поддерживаемая в массах надеждой на близкое улучшение, и сила лиц, рассчитывавших стать на место прежних господ и потому сделавшихся лицемерными апостолами невыносимого ими равенства, что сторонники эгоистического порядка подверглись нападению и были побеждены и приведены к молчанию: как раз это обстоятельство вызвало до 31 мая 1793 года [XIII] расхождения в Национальном Конвенте, а после этого памятного дня — гражданскую войну.

Непосредственным следствием победы 10 августа были некоторые успехи общественного дела: вскоре после падения трона пользование политическими правами было предоставлено всем гражданам, все были объявлены избираемыми на общественные должности, и торжественно было признано, что никакая конституция не может быть дана народу без его согласия. В то же время закон освобождал брак от той приводящей в отчаяние нерасторжимости, которая часто делает его противным счастью отдельных лиц и семей, а также роковым для нравов и свободы. Фактом достойным внимания является увеличение или уменьшение энергии нации в деле защиты революции соответственно тому, поощряют ли законы равенство или же уклоняются от него. Несправедливо презираемый трудящийся класс проявил при данных обстоятельствах чудеса самопожертвования и доблести, а почти все остальные постоянно только затрудняли возрождение общества.

Нет никакого сомнения, что эгоистический или аристократический порядок имел в Конвенте многочисленных и умелых защитников; это доказывают и коварные речи и писания Верньо, Гаде, Рабо, Бриссо, Горса, Кондорсе, Ланжюинэ, Луве, Барбару и многих других той же окраски [XIV]; это доказывает их связи с Нарбонном, Дюмурье [XV], Кюстином [XVI] и другими генералами-изменниками; их постоянная оппозиция установлению прогрессивного налога; их усиленный интерес к королю, преданному суду нации; их враждебные действия против сторонников демократии; их старание внушить ужас богачам и нечестным людям — это доказывают и пламя вражды, распространенное ими по всей Франции, и их упорные настояния узаконить их антинародные принципы.

Дело было в том, чтобы рождающейся республике дать конституцию; все чувствовали потребность в нормальной власти, и было довольно обычной мыслью, что достаточно одного правильного разделения властей, чтобы обеспечить народу столь желанные блага равенства и свободы. Однако наиболее проницательные из друзей равенства не разделяли этого мнения. Что бы там ни говорили, но аристократы более торопились работать над этой конституцией, чем друзья равенства, которые, оказываясь в меньшинстве, чувствовали, что без события, способного испугать их противников, не только нельзя провести гражданскую реформу, но даже невозможно установить организацию, основанную на равенстве политических прав. Рвение аристократов было ветвью обширного заговора против естественных прав людей, и прежде чем рассчитывать на успех усилий горсточки честных людей, надо было удалить главных вожаков этого заговора [4].

Против многочисленных заговорщиков, пробравшихся на главные места в Республике, тоже были составлены заговоры: они были составлены во имя защиты неотъемлемых прав человечества от его врагов — гордости и скупости; и между тем как аристократы, находившиеся в Конвенте, давали сигнал ко всеобщему уничтожению друзей равенства, называемых ими анархистами, народ Парижа вселил ужас в сердца вероломных депутатов и заставил [5] их предать вождей заговора суду нации.

Свобода Конвента подверглась насилию, чтобы спасти свободу народа, права представителей были подавлены, чтобы заставить уважать суверенитет нации, над которым большинство из них бессовестно издевалось.

Нет непосредственных письменных сообщений, речей и фактов, которые доказывали бы реальность этих козней, но их легко обнаружить в коалиции почти всех богачей против революции 31 мая 1793 года и в быстроте, с которой с того времени стали распространяться демократические принципы.

Не следует думать, что французские революционеры вкладывали в понятие требуемой ими демократии античный смысл. Никто во Франции не намеревался призывать весь народ к обсуждению государственных актов. С их точки зрения, демократия — это такой общественный порядок, при котором равенство и добрые нравы дают народу возможность продуктивно пользоваться законодательной властью.

Последующие события, я думаю, достаточно доказали, что демократы никогда не были многочисленны в Национальном Конвенте; многого не доставало для того, чтобы восстание 31 мая передало верховную власть одним только искренним друзьям равенства, казалось, что теперь восторжествовали его фальшивые и лично заинтересованные защитники, деятельно разрушая все ради собственных выгод, они примкнули к системе, которую они ниспровергли, когда надо было все перестраивать для народа.

Среди людей, блиставших на революционной арене, были такие, которые с самого начала высказывались за реальное освобождение французского народа. Марат, Максимилиан Робеспьер и Сен-Жюст доблестно фигурируют вместе с еще некоторыми в почетном списке защитников равенства. Марат и Робеспьер открыто нападали на антинародную систему, бравшую верх в Учредительном собрании, и руководили до и после 10 августа действиями демократов; попав в Конвент, они подверглись ненависти и клевете партии эгоизма, которую они приводили в замешательство; при суде над королем они поднялись до самой высокой философии и принимали деятельное участие в событиях 31 мая и последующих дней, счастливое влияние которых было в конце концов уничтожено фальшивыми друзьями равенства.

До падения жирондистской клики Робеспьер считал, что управляемый ею Конвент не в состоянии дать хорошие законы; впрочем, он думал, что в критических обстоятельствах того времени первой задачей представителей народа должно быть уничтожение многочисленных врагов, извне и изнутри угрожавших существованию республики; но видя, что жирондисты спешат легализовать свои аристократические принципы, он противопоставил их проектам свою «Декларацию прав» [XVII], в которой его демократические намерения проявляются уже совершенно открыто. Сближая политические учения, заключавшиеся в этом произведении, и в речах, произнесенных Робеспьером в последние годы его жизни, с его моральной чистотой, с его самопожертвованием, с его мужеством, с его скромностью и его редким бескорыстием, приходится воздать глубочайшее уважение столь высокой мудрости, и можно только ненавидеть извращенность или оплакивать непонятное ослепление тех, кто замыслил и совершил убийство.

Однако конституция 1793 года, составленная вслед за восстанием 31 мая той партией Конвента, которую тогда называли Горой, не вполне отвечала пожеланиям друзей человечества. К сожалению, в ней находишь старые приводящие в отчаяние взгляды на право собственности. Впрочем, политические права граждан там ясно провозглашены и прочно гарантированы, всеобщее образование отнесено там к обязанностям общества; она легко допускает изменения в пользу народа, и пользование народа суверенитетом обеспечено в ней больше, чем где бы то ни было. Следует ли осторожность, проявленную в конституции, и скрытность депутатов, друзей равенства относительно их взглядов на будущее приписать их благоразумной осмотрительности, требуемой враждебностью позиции возбужденных жирондистами богачей, или же все это объясняется влиянием эгоистов на совещаниях Национального Конвента?

Как бы то ни было, не менее верно, что право народа обсуждать законы, что зависимость представителей народа от его директив и что почти единогласное утверждение конституции 1793 года заставили рассматривать эту конституцию как палладий французской свободы.

Но некоторые из лиц, причастных к редактированию этой конституции, которую впоследствии патриоты назвали демократической, чувствовали, что одной ее недостаточно для обеспечения желанного французам счастья, они думали, что пользованию свободой должна предшествовать реформа нравов, они знали, что прежде чем вверить народу суверенитет, следует сделать любовь к добродетели всеобщей, следует бескорыстие и скромность поставить на место алчности, тщеславия и честолюбия, поддерживающих вечную войну между гражданами, следует уничтожить установленное нашими учреждениями противоречие между потребностями и любовью к независимости и вырвать у природных врагов равенства средства обманывать, запугивать и разделять; они знали, что принудительные и чрезвычайные меры, необходимые для проведения такой счастливой и такой великой перемены, непримиримы с формами правильной организации; наконец, они знали (и впоследствии опыт даже слишком оправдал их точку зрения), что устанавливать конституционный порядок выборов без этих предпосылок значит оставить власть на защитников всяких злоупотреблений и навсегда потерять случай упрочить общественное счастье.

Поэтому по просьбе 8000 послов народа они до заключения мира заменили конституцию 1793 года такой формой власти, которая сохраняла за начавшими это великое дело право окончить его и одновременно ставила на место превратностей открытой войны против внутренних врагов свободы законные и быстрые способы к обессилению этих врагов. Эта форма была названа революционным правлением и имела вождями членов того Комитета общественного спасения, которому человечество чуть было не оказалось обязанным своим полным воскрешением.

Честные души не могут не признать глубокую мудрость, с которою французская нация направлялась тогда к такому положению, при котором она, получив равенство, могла бы мирно пользоваться свободной конституцией. Выше всяких похвал та осторожность, с которою знаменитые законодатели, искусно использовавшие и победы и поражения, сумели внушить большинству нации самое возвышенное самоотречение, презрение к богатству, к удовольствиям и к смерти и побудить его провозгласить, что все люди имеют равные права на произведения земли и промышленности.

И кто сможет стереть со страниц истории ту удивительную метаморфозу, в силу которой столько людей, еще недавно падких на удовольствия, жадных, легкомысленных и надменных, добровольно отказались от тысячи искусственных наслаждений, стали наперерыв слагать свой избыток на алтарь отечества и обрушились массами на королевские армии и за все это потребовали только хлеба, оружия и равенства. Эти факты, засвидетельствованные бесчисленными воззваниями, донесениями и декретами, гласными протоколами, летописями Франции, еще нерассеявшимся ужасом аристократических классов и нашими собственными воспоминаниями, сами отвечают на ложь, клевету и софизмы, которыми старались очернить этот блестящий отдел французской истории. Какая великая будущность могла бы быть у народа, которому сумели внушить столь доблестную преданность! Какие разумные учреждения должны были ожидать Францию и весь мир благодаря советам тех лиц, которые стояли во главе столь великих событий!

Со времени обнародования конституционного акта 1793 г. и декрета, создавшего революционное правление, власть и законодательство становились с каждым днем все популярнее. Французский народ был охвачен энтузиазмом, столь же священным, как и беспримерным; бесчисленные армии возникали как по волшебству, республика стала обширной военной мастерской, молодежь, люди зрелого возраста и даже старики соперничали друг с другом в патриотизме и мужестве, опасный враг был отбит от границ, захваченных им силою или преданных ему изменою.

Крамола внутри была подавлена, и ежедневно создавались законодательные меры, направленные к поднятию надежды в многочисленном классе несчастных, к поддержке в нем доблести и к установлению равенства. Избыток шел на неимущих и на защиту родины.

Путем реквизиций съестных припасов и товаров, путем принудительных займов, революционных такс и обширной благотворительности добрых граждан поддерживалось существование 14 000 солдат и народа, дерзания которых богачи рассчитывали взять измором.

Учреждение запасных магазинов, законы против перепродажи, провозглашение закона, делавшего народ собственником предметов первой необходимости, законы об уничтожении нищенства, законы о распределении национальных имуществ и коллективное потребление, фактически существовавшее тогда во Франции, были одним из предварительных пунктов нового порядка, план которого обрисован неизгладимыми чертами в знаменитых донесениях Комитета общественного спасения, и особенно в тех из них, которые были провозглашены Робеспьером и Сен-Жюстом с национальной трибуны.

Чтобы лучше оценить революционное правление Французской республики, надо освободиться от предрассудков, порожденных политическими системами, предшествовавшими революции и во все времена приносившими на землю несчастия и преступления. Мудрость, с которою оно подготовило новый порядок распределения имущества и обязанностей, может ускользнуть от взоров здравомыслящих людей. Не одно только выражение благодарности нации увидят они в разделе земель, обещанных защитникам родины, и в декрете, проводящем раздел между бедняками имущества врагов революции, подлежащих изгнанию с французской территории. Они увидят в конфискации имущества осужденных контрреволюционеров не фискальную меру, но обширный план преобразователя. Рассмотрев ту заботливость, с которою проповедовались чувства братства и благотворительности, ту умелость, с которой были изменены наши идеи о счастье, и ту осторожность, которая во всех сердцах зажгла доблестный энтузиазм к защите отечества и свободы, они восстановят в своей памяти уважение, оказанное простым и добрым нравам, осуждение завоеваний и роскоши, большие народные собрания, проекты всеобщего обучения, Марсовы поля, национальные празднества; они подумают об учреждении того возвышенного культа, который, соединяя отечественные законы с божественными предписаниями, удваивал силы законодателя и дал ему возможность подавить в короткий срок все предрассудки и провести в жизнь все чудеса равенства [6]; они вспомнят, что, завладевая внешней торговлей, Республика подорвала корни самой пожирающей алчности и осушила самый глубокий источник искусственных потребностей; они примут во внимание, что благодаря реквизициям Республика располагала наиболее крупной частью произведений земледелия и промышленности, и что продукты и торговля уже тогда составляли две большие ветви общественной администрации — и после всего этого они будут вынуждены воскликнуть: «Еще момент, и всеобщее счастье и свобода были бы обеспечены учреждениями, которых они неустанно требовали».

Но судьба решила иначе, и дело равенства, никогда еще не имевшее столь большого успеха, должно было еще раз пасть под соединенными усилиями всех антисоциальных страстей.

Тем, кто благородно дерзал взять на себя столь славное начинание, предстояло одновременно поразить и заблуждения слабых людей и интриги той недобросовестности, жертвами которой они стали в конце концов.

Одни думали, а другие притворялись думающими, что революционное правительство, временно и частично приостановившее для граждан пользование политическими правами, существенно угрожает свободе нации: эти люди больше вредили отечеству своими софизмами, вводившими в заблуждение многих честных граждан, чем заговорами, которые они составляли против главных руководителей реформы.

К несчастью, умы, пропитанные теориями свободного и мирного общественного порядка, вообще с трудом понимали природу чрезвычайной и неизбежной власти, той, которая одна могла ввести нацию в полное обладание свободой, несмотря на испорченность, являющуюся следствием прежнего рабства, и несмотря на западни и враждебность внутренних и внешних врагов, злоумышляющих против Франции.

Ложные друзья равенства, принципы которого они пропагандировали, имея в виду сохранить за собою возможность утолять свою алчность, побледнели при наступлении дня, когда все должно было осесть и согнуться под давлением морали. Одни злоупотребляли властью в парламенте и в армии, другие поверили в передачу богатств в пользу революционеров, из которых они хотели сделать новый привилегированный класс, иные были обвинены в получении из-за границы платы за свои преступные деяния [7].

Эта партия злоумышляла также против основоположников демократических учреждений. Она пала, и ей пришлось увидеть гибель нескольких из своих вождей; но те, кто их пережил, присоединились к угрожавшему им голосу национального правосудия, любезничали с врагами революции всех окрасок, поддерживали заблуждающихся патриотов, которым внушали опасение потери народного суверенитета, и ловко вводили в игру зависть к заслугам; они указывали на добровольное преклонение пред добродетелью как на признак невыносимой тирании, и им удалось при помощи самой нелепой клеветы добиться 9 термидора II года убийства тех депутатов, которым французский народ был обязан большей частью своих успехов в деле завоевания прав.

С того времени все было потеряно. Чтобы оправдать свое преступление, лица, содействовавшие событиям данного дня, были вынуждены исказить в главных пунктах обвинения принципы, поведение и заслуги своих жертв. Корыстолюбивые проповедники демократических принципов и прежние сторонники аристократии пришли к соглашению. Несколько голосов, напомнивших об учении и учреждениях равенства, стали рассматриваться как гнусные вопли анархии, разбоя и террора.

Власть была захвачена теми, кто прежде (к общему благу) был стеснен; и, чтобы отомстить за унижения, которым они раньше подвергались, они предали долгим и кровавым преследованиям заодно с друзьями равенства и тех, кто проповедовал его из-за личных выгод, и даже тех, кто из зависти, измены или ослепления так сильно содействовал контрреволюции 9 термидора.

Лишь только революционное правление перешло в руки эгоистов, оно сделалось настоящим бичом общества! Его поспешная и ужасная деятельность, которая могла бы стать законной только при честности его вождей и при совершенно демократическом духе их намерений, стала не чем иным, как ужасной тиранией — и по своим целям и по форме: она все деморализовала, она вернула роскошь, изнеженные нравы и хищничество, она расточила общественное достояние, извратила принципы революции, а тех, кто искренно и бескорыстно защищал ее, предала мести своих врагов.

Старания господствующей партии были тогда, по всей очевидности, направлены на поддержку неравенства и на восстановление аристократии. Отняв у народа надежду на справедливое законодательство и ввергнув его в неуверенность и малодушие, она замышляла вырвать у него и последние слабые остатки его суверенитета. Насколько друзья равенства желали до 9 термидора сохранения революционного правления во всей его чистоте, настолько после его падения они хотели заменить его конституцией 1793 года, против которой была направлена деятельность аристократии; отчаиваясь в успехе равенства, они желали дать народу по крайней мере его политические права.

Таков был мотив движения 12 жерминаля III года и парижского восстания 1 прериаля. Неуспех этих дней удвоил ярость врагов свободы и значительно увеличил число добрых граждан, переполнявших тюрьмы и убираемых по всей Республике.

Массовое заключение друзей свободы в тюрьмы и частое перемещение их из одной тюрьмы в другую доставили им возможность большего ознакомления и более тесной связи друг с другом. Тюрьмы Парижа, в частности тюрьмы Плесси и Четырех наций [XVIII] (Quatre Nations), были тогда очагами большого революционного брожения.

|

Там встретились главные действующие лица того заговора, события которого я намереваюсь описать, в флореале III года в Плесси были заключены: Дебон, Лоржан де Дюамель, Бертран, экс-мэр Лиона, Фонтенель, Фийон, Ганнак, Симон Дюплей, Бодсон, Клод Фике, Массар, Буен, Моруа, Шентрар, Гуляр, Ля Тильм, Револь, Гольсен, Ривагр, Жульен Дезарм, Делос, Тенай, Бабёф, Жермен [XIX], Буонарроти, члены народной комиссии в Оранже, члены революционных трибуналов Аррасса, Камбре, Анжера, Ренна и Бреста, члены революционных комитетов Парижа, Нанта, Невера и Мулена, и многие другие демократы изо всех департаментов.

Из этих тюрем разлетались те искры, которые столько раз заставляли бледнеть новую тиранию. Я достоверно знаю, что восстание 1 прериаля III года [XX] было в значительной мере делом рук многочисленных граждан, заключенных в Плесси; особенно указывали на Клода Фике и Леблана [8], впоследствии комиссара директории в Сан-Доминго.

Если этот неоспоримый факт соединить с напечатанным «Актом», подававшим сигнал к восстанию, а также учесть требования повстанцев и политическую физиономию депутатов, поддерживавших эти требования, то этого будет достаточно, чтобы стереть те пятна роялизма, которое даже писатели-патриоты старались наложить на главных зачинщиков этого несчастного дня, чтобы сохранить жизнь друзей свободы, преданных самому кровавому преследованию. Это преследование было настолько всеобщим и настолько яростным, что среди граждан, тысячами брошенных в тюрьмы Парижа, нашлось много лиц, относившихся безразлично или даже враждебно к торжеству той партии, в принадлежности к которой их обвиняли.

Тогда недра этих тюрем приняли вид столь же трогательный, как и небывалый. Люди, ввергнутые туда аристократией, жили там просто и в самом тесном товариществе, гордились своими цепями и своей бедностью как результатом патриотического самопожертвования, предавались труду и учению и беседовали только о бедствиях отечества и о способах прекращения их. Гражданские песни, которыми они дружно оглашали воздух, собирали по вечерам вокруг этого печального местопребывания толпу граждан, привлекаемых любопытством или сходством своих чувств с чувствами заключенных.

Уничтожение закона, данного народом, было, наконец, совершено комиссией, которой поручено было озаботиться выполнением этого закона. Проект новой конституции, предложенный этой комиссией Национальному Конвенту 5 мессидора III года, стал для заключенных патриотов важным пунктом обсуждений: все его положения рассматривались ими с большей зрелостью, чём в каком-либо первичном собрании. Вот мнение, составленное ими о нем.

Если бы предлагаемая конституция, говорили они, могла оставить какие-либо сомнения относительно духа своих авторов, то они вполне рассеялись бы знанием предшествующих ей отношений. Этот дух весь в следующих словах: сохранение роскоши и нищеты. Поэтому это произведение рассматривалось как конечный результат покушений эгоистической партии.

За исключением статьи, ставившей земельную собственность условием избираемости в национальное представительство, и статьи, запрещавшей избрание на высшую должность лиц, не прошедших предварительно через низшую, проект, комиссии был принят и являлся для французской нации основным законом вплоть до 18 брюмера VIII года.

|

Достаточно самого поверхностного рассмотрения, чтобы убедиться в том, что принцип сохранения роскоши и нищеты являлся фундаментом всех частей этого здания. Прежде всего, чтобы заглушить все притязания и чтобы навсегда закрыть все пути к благоприятным для народа нововведениям, у него отнимают или сокращают его политические права: законы составляются без его участия и без возможности как-либо критиковать их; конституция связывает навсегда как его, так и его потомство, потому что ему запрещено изменять ее; она охотно провозглашает народ сувереном, однако всякие обсуждения с его стороны объявляет мятежными, туманно поговорив о равенстве прав, конституция отнимает право гражданства у целой массы граждан, а право назначения на главные государственные должности сохранены исключительно за зажиточными людьми; наконец, чтобы навсегда сохранить это несчастное неравенство — источник безнравственности, несправедливости и угнетения — авторы этой конституции устраняли с величайшей заботливостью всякое учреждение, способное достаточно просветить всю нацию в целом, образовать республиканскую молодежь, уменьшить разрушения, производимые скупостью и честолюбием, поставить общественное мнение на верный путь, улучшить нравы и высвободить народные массы из-под трусливого господства праздных и честолюбивых богачей. Эти вопиющие нарушения всеобщих прав и презрение к основным обязанностям народа-законодателя были облачены перед французским народом Антонеллем в сочинении, называющемся «Рассуждение о правах гражданства», и Феликсом Лепелетье [9] в его «Мотивированном вотуме на конституцию III года». Конвент объявил, что новая конституция была принята народом. Однако при поверке голосов царила крайняя сбивчивость, и результатом этой операции, а также и других общественных событий было то, что голосующих оказалось очень небольшое количество, что много граждан было изгнано из собраний и что эту конституцию наиболее горячо принимали лица, бросавшиеся в глаза своим эгоизмом и часто обвинявшиеся в заговорах для восстановления королевской власти.

Не следует забывать очень реального распадения эгоистов на консерваторов и на воинствующих, вспомним, что эти последние почти постоянно до 9 термидора II года следовали примеру искренних друзей равенства и навлекли этим на себя ненависть контрреволюционеров. Члены Конвента, называвшие себя тогда патриотами, почти все принадлежали к последнему классу.

Теперь ненависть к революции зашла так далеко, что преследование, тяготевшее сначала только над бескорыстными друзьями революции, нависло в конце концов даже над провокаторами, недавние преступления которых не могли заставить забыть о видимости их прежней добродетели. Благородные люди из хороших семей, добрые буржуа не снисходили до того, чтобы сидеть рядом с бывшими террористами, отягощёнными наследием аристократов. Все без различия члены Конвента были преданы ярости врагов революции, их обвиняли в терроре или в попустительстве таковому, и если были сделаны некоторые исключения, то только лицам, отличавшимся настойчивой защитой привилегий «благородных» (des gens comme il faut) против бунтарских притязаний тех несчастных, кого они называли чернью.

В целях укрепления духа новой конституции, ее авторы придумали ежегодно обновлять Законодательный корпус только в трети его членов и ввести в первый состав этого Корпуса две трети членов Конвента [10] по выбору избирательных органов.

Эта мера, диктуемая тревожной предусмотрительностью нескольких преступных законодателей и придуманная для того, чтобы сковать народ навсегда, особенно отвечала страстям членов Конвента.

Те, кто упивался властью, кто опасался преследований за пятнавшие их преступления по должности, кто опасался равенства, кого пугала даже сама идея демократических принципов, поспешили принять эту меру.

В Конвенте ложные друзья равенства, одинаково одиозные как истинным республиканцам, так и роялистам, выказали себя самыми страстными сторонниками этого способа обновления.

Из хитрости, которою они часто пользовались, они обвиняли в заговоре для восстановления монархии лиц, оказывавших им сопротивление и отождествленных ими в этом случае с теми людьми, которые всегда отвергали народные учреждения.

Опасение способствовать победе роялистов, заинтересованность корыстолюбцев и необходимость, пред которою стояли искренние друзья равенства, выбирать между двумя одинаково преступными партиями оказали большое влияние на общественное мнение. Результатом было такое количество избирательных голосов, которое, являясь крайне незначительным сравнительно с количеством населения и будучи очень сбивчиво подсчитано, доставило, однако, виновным членам Конвента предлог придать своим декретам об обновлении силу закона: общественный ропот заставил их просить для этих декретов санкции народа.

Обнародование их породило возбуждение, смятение и, наконец, вооруженное восстание парижских секций; это было 13 вандемьера IV года, в день, когда погибло бы большинство членов Конвента, если бы не мужественное самопожертвование тех, кого они недавно выдавали ярости врагов свободы [XXI]. Любовь к отечеству, угрожающему полным порабощением, и надежда, что назревающее столкновение приведет к благоприятным для дорогого им дела обстоятельствам, заставили горсточку республиканцев защищать своих недавних врагов, сражаясь с многочисленной армией секционеров.

Существовало мнение, что если члены Конвента, деморализовавшие революцию связью с множеством нечестных людей, объявляют себя врагами последних, то они будут вынуждены перейти на сторону демократов и уступить их желаниям.

Эта точка зрения была на руку наиболее твердым и наиболее просвещенным, к ним присоединились люди, движимые желанием отомстить и надеждой вновь захватить власть. Из этого союза, пополнившегося людьми подобными угрожаемым членам Конвента, образовался вооруженный корпус, названный «батальоном патриотов 1789 года».

Это наименование весьма знаменательно: оно показывает, насколько пало общественное мнение после 9 термидора II года, и доказывает крайнюю низость членов Конвента, которые, едва осмеливаясь назваться республиканцами, взывали к друзьям равенства о помощи, но боялись, чтобы их не заподозрили в примирении с последними [11].

После сражения 13 вандемьера, те, кого любовь к равенству привела к победе, потребовали от вождей этого дня сдержать данное ими обещание о восстановлении прав народа, но напрасно. По тону, с которым эти вожди рекомендовали крайнюю осмотрительность, было совершенно ясно, что отнюдь не следует рассчитывать на обязательства, заключенные в силу одного лишь страха.

Между тем как подавляющее большинство членов Конвента искало лазеек, чтобы увернуться от требований друзей равенства, те из них, которые находились еще в заключении, неустанно побуждали своих уже освобожденных друзей использовать победу к выгоде демократии. Они говорили, что кровь окажется пролитой совершенно напрасно, если упустить случай, пока хорошие люди в силе, и пока напуганные сенаторы обязаны им жизнью. Они желали категорически потребовать у Конвента кассации последних выборов, отмены новой конституции и непосредственного восстановления конституции 1793 года.

Уже приготовились было требовать кассации выборов, и уже подписанная петиция должна была быть вручена, когда депутатам-заговорщикам, в термидоре соединившимся с теми, кого национальное правосудие поразило 31 мая, удалось произвести раскол среди лиц, подписавших петицию: они опасались народных законов больше, чем королевской власти, петиция так и не была вручена.

Однако вследствие донесения Барраса [XXII], разоблачившего обширные проекты восставших, сообщники которых находились даже в Конвенте, была образована Комиссия общественного спасения, предполагаемые намерения которой на время обнадежили республиканцев, но вскоре и рассеяли их надежды.

Действительно, существовало мнение, что эта комиссия предложит кассацию последних выборов, но потому ли, что ей приписывали этим слишком много чести, потому ли, что она позволила запугать себя язвительной критикой Тибодо [XXIII], только она ограничилась предложением слабых паллиативов, которые ничему не помогли; и конституция III года почти тотчас стала проводиться членами Конвента, которые вновь воспылали ненавистью к равенству, именуя его террором и анархией.

В промежуток времени между столкновением 13 вандемьера и амнистией 4 брюмера все патриоты, еще находившиеся в заключении, были выпущены; они были обязаны свободой не торжеству народного дела, а трусливой политике своих врагов. Выйдя из тюрем, где они испытали всю глубину общественных бедствий, они стали угрожать изменникам, разбившим их цепи.

В это время предусмотрительные друзья равенства были глубоко расстроены испорченностью, которая, проскальзывая даже в мнения многих революционеров, угрожала демократическим учениям вечным забвением.

Вообще же патриоты, из которых большинство чаще действует по увлечению, чем по размышлению, гордились победой в вандемьере, они относили назначение Барраса и Карно в Исполнительную директорию к числу счастливейших событий революции и утешались в своих долгих несчастьях мыслью о тех должностях и милостях, которые они надеялись получить. Можно бы указать, что они забыли дело, за которое они боролись, и что, равнодушно глядя на совершившийся захват прав народа, они свели спасение отечества к облегчению своих собственных несчастий.

Не все, однако, разделяли эту точку зрения; если люди, о которых шла речь, думали или делали вид, что думают, что реформа конституции придет с течением времени, и что следует подготовлять её, ловко проходя на общественные должности, то другие, испуганные тем, что принципы тирании укрепятся благодаря укреплению нового правления и все возрастающему охлаждению республиканской энергии, находили, что истинные друзья равенства обязаны бить тревогу и привести народ к восстановлению его прав.

Из этого разделения мнений в среде республиканцев вышло следующее: те, кто часто поступался принципами справедливости ради своих частных выгод, стали называться патриотами 1789 года, а те, кто отличался настойчивостью в защите демократии, назвались равными.

|

После своего освобождения патриоты и особенно равные, беспокоясь о судьбах свободы, стремились объединиться и быть в согласии, чтобы развитию новой тирании противопоставить могущественный оплот. Они часто собирались в кафе, в садах и на площадях; но так как там все обсуждалось с крайней и необходимой осторожностью, то общие рассуждения о положении вещей не позволяли предусматривать какой-либо быстрый и решительный результат в пользу общего дела.

В начале брюмера IV года Бабёф [12], Дартэ, Буонарроти, Лоржан де Дюамель и Фонтенель попытались создать центр руководства делом, чтобы вокруг него объединить расколовшихся патриотов, и чтобы, наконец, начать единообразную работу на общую пользу.

На созывавшихся с этой целью собраниях было сделано много предложений, одни хотели включить всех искренних патриотов в род масонской ассоциации, повинующейся наставлениям данных ей руководителей, другие предлагали тотчас сконструироваться в инсуррекционный комитет по акту, подписываемому каждым членом особо.

Так как на этих собраниях не было ни единства взглядов, ни доверия, необходимого для получения полезного результата, то сговориться не удалось, и вскоре собрания прекратились. Однако от двойного проекта — объединить патриотов и низвергнуть тиранию — не отказались: в этом для каждого истинного республиканца заключалась самая настоятельная потребность. Поэтому вскоре опять собрались с намерением устроить новое демократическое общество. На первое собрание, имевшее место у Буен, среди прочих явились Дартэ [13], Жермен, Буонарроти, Массар, Фонтенель, Филип, Лоржан де Дюамель, Бертран [14], Тисмио, Шентрар, Шапелль, Люссорилон, Лакомб, Реф, Куланж, Буен и Бодсон.

Это свидание было очень трогательным: в сердца проникла надежда, почти угасшая от стольких несчастий, здесь была дана клятва оставаться в единении и способствовать торжеству равенства.

Внимание данного собрания было обращено на вопрос, не лучше ли, чем устраивать только одно общество, образовать их много в различных районах Парижа.

После долгих прений решение было отложено до более многочисленного собрания, которое условились произвести в таком пункте, где полиция не так зорка; оно произошло в небольшом строении, расположенном в саду прежнего аббатства св. Женевьевы.

В то время как остатки демократической партии старались объединиться в единый орган, правительство, установленное конституцией III года, закладывало фундамент той политической системы, которой оно с тех пор постоянно придерживалось. Дух той партии Конвента, которая воспользовалась бедствиями 9 термидора и в прериале поразила демократов, а в вандемьере восторжествовала над ними, был целиком воспринят людьми, образовавшими Исполнительную директорию; этот дух может быть сведен к следующему: 1) сохранение и приобретение богатства и власти; 2) подавление с одной стороны роялистов и вельмож, с другой — друзей равенства.

С тех пор как пятеро представителей исполнительной власти заняли свой пост, они все старались свести бывших роялистов с демократами, чтобы побивать одних другими всякий раз, когда те или эти, одерживая верх, становились им опасны.

В то время, когда патриоты думали сорганизоваться в общество, правительство казалось благосклонным к их намерениям. Оно поддерживало через своих агентов открытие патриотических собраний, имея еще надобность запугивать восставших в вандемьере и желая пугалом террора заставить богачей содействовать тем мерам, которыми оно рассчитывало восстановить расстроенные финансы Республики; но оно намеревалось остановить развитие этих собраний, лишь только они попытаются вернуть демократические принципы.

Эта нечестность не ускользнула от зорких глаз патриотов, которые после 13 вандемьера, когда кровь за народ была пролита совершенно напрасно, утвердились в мнении, что ничто действительно полезное не может исходить от нового правительства.

Демократическая партия была немногочисленна, и масса слабых патриотов, едва пришедших в себя от ужаса, была готова опять поддаться страху при малейшем намеке на новое преследование.

Что касается народа, обманувшегося в своих надеждах и введенного в заблуждение клеветой и глухими происками роялистов и иностранцев, то он покинул демократов и прозябал в глубоком безразличии; а часть народа даже обвиняла революцию в бесчисленных бедствиях, тяготевших над ним.

Граждане, собравшиеся в саду св. Женевьевы, чувствовали опасность, угрожавшую, благодаря двуличию правительства, тем, кто осмелился бы из преждевременного рвения открыто напасть на власть, узурпировавшую права народа. Они говорили, что прежде всего следует проверить взгляды многих патриотов, вновь заслужить доверие народа к этим взглядам и вернуть ему былое сознание своих прав и своей силы; пока же надо прикрываться конституцией и даже покровительством правительства до момента, когда будет достаточно силы, чтобы напасть на правительство и уничтожить его. На этих принципах и постановили основать новое общество. Потребность сохранить и централизовать его дух заставила отклонить предложение о разделении общества на много секций: хотя они были более удобны для укрывательства от глаз полиции, однако, вносили то неудобство, что скорее могли быть подвержены уклонениям от плана организации и могли стать игрушкой интриганов и врагов Республики.

Было решено принимать в это одно единственное общество только безупречных людей и товарищески внушать им осторожность, усвоенную организаторами общества. Общество было тотчас же открыто в бывшей трапезной монастыря св. Женевьевы, пользование которою им бесплатно уступил патриот Кардино, квартировавший в этой части монастыря; когда же этот зал был отведен под собрания другого рода, то общество стало помещаться в обширном подземелье того же здания; здесь слабый свет факелов, глухой гул голосов и неудобные позы присутствующих, которые стояли или сидели, напоминали им о величии и об опасностях предприятия, а также о необходимости мужества и осторожности. Благодаря близости места собраний к Пантеону, новое общество получило имя этого храма. После открытия этого общества туда стало стекаться много патриотов, приглашенных в него или привлеченных заманчивостью этой организации; заодно с ними сюда вошли и такие люди, которые, будучи рабски преданы членам правительства, сводили все обязанности друзей свободы к поддержке властей в борьбе с роялистами.

Сначала общество занялось своей организацией, но крайняя осторожность и слабость большинства его членов были так велики, что в этом отношении приходилось преодолевать большие препятствия. Опасаясь представлять какое-либо сходство с прежними обществами, они усиливали преграды, выдуманные новой конституцией относительно права собраний. Иметь устав, председателя, секретарей, протоколы — все это в их глазах значило слишком заметно приближаться к якобинцам и нарываться на новые преследования.

Наконец, удалось сговориться, и общество получило устав, который, не вводя ни списков, ни протоколов и ставя условием приема только рекомендацию двух членов, сделал почти невозможным какой-либо порядок и открыл доступ толпе подозрительных личностей, часто извращавших дух общества и поднимавших в нем опасные споры.

Один оратор и один вице оратор занимали место председателя и секретаря, необходимые издержки покрывались добровольным сбором с членов общества.

Через небольшой промежуток времени общество Пантеона насчитывало уже больше двух тысяч членов. В условиях того времени и с имеющимся уставом было бы неосторожно и нелегко исключать из общества всех лиц, не заслуживавших быть среди равных. Пришлось принять большое количество патриотов, впавших в некоторые заблуждения, и в частности тех, кто намеревался восстановить демократию путем захвата общественных должностей.

Легко было заметить присутствие в Обществе всех этих разнообразных элементов. Равные бросались в глаза своим стремлением к просвещению народа и к возвышению догматов равенства, а патриотов 89-го года узнавали по их старанию влиять на правительство в пользу их собственного спокойствия и их собственных интересов. Чередующийся перевес этих двух партий заставлял общество совершать противоречивые поступки. Одни часто склоняли собрание хлопотать о предоставлении мест тем гражданам, которым они симпатизируют, другие развертывали перед ним прискорбную картину извращенности общественного мнения и заблуждений, которыми враги свободы старались сбить с толку народ; они указывали ему на торжество равенства, как на единственный предмет, достойный его вожделений, и требовали мер, способных пробудить почти угасшее мужество народа и зажечь тот священный энтузиазм, которому народ был обязан столькими победами, одержанными над всеми видами тирании.

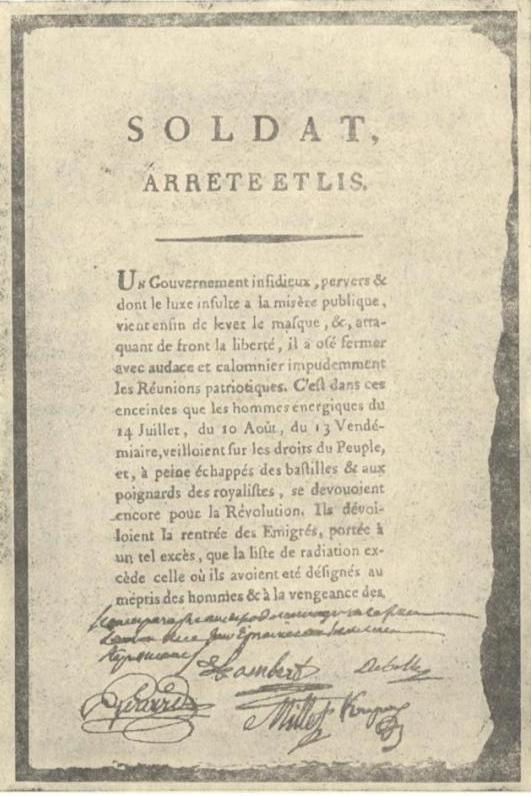

Особой комиссии было поручено установить порядок работ и быстрый и легкий способ общения с народом. Воззвания, озаглавленные: «Истина, возвещаемая народу патриотами 1789 года», вскоре заставили общественное мнение обратить внимание на национальные дела, но они не нападали на правителей непосредственно, так как было бы неосторожно вызывать их месть. Действие этих прокламаций сказалось прежде всего в привлечении в новое общество большого числа трудящихся, которые, вновь обретая надежду, старались повсюду повторять многочисленные истины, услышанные ими в этом обществе.

Так как организаторы общества имели целью поскорее облегчить положение народа и тем заслужить его доверие, чтобы затем использовать его силу для восстановления его прав, то комиссия посоветовала домогаться проведения в жизнь двух законов, преданных контрреволюцией забвенью, это были: закон, обещающий защитникам отечества миллиард из национальных богатств, и закон, данный во II году, об уничтожении нищенства.

Между тем как «Пантеон» осторожно проводил те принципы, которые во многих пунктах Парижа намечались в том же духе и другими обществами, и между тем как писатели аристократии били тревогу против новых попыток так называемых террористов, Бабёф смело разоблачал в своем «Народном трибуне» преступления лиц, управлявших республикой, указывал на достоинства и законность конституции 1793 года и не поколебался объявить частную собственность источником всех зол, отягощающих общество. Такое мужество стоило ему новых преследований, он мог избежать их, только скрываясь в квартирах нескольких демократов [15].

В то же время на улице Клери у Амара формировался тайный Комитет, имеющий целью подготовить восстание против тирании, железный кулак которой все более и более давил французский народ. Амар, Дартэ, Буонарроти, Массар [16] и Жермен вошли в него первыми, а затем постепенно присоединились: Дебон, Женуа и Феликс Лепелетье, Клеманс и Маршан.

Глубоко страдая за народ, друзья свободы, как по вдохновению, соединили свои силы против ненавистного ига, тяготевшего над народом. Просвещенные демократы считали это для себя обязательным.

Лица, входившие в состав комитета, собиравшегося у Амара, единодушно рассматривали правительство, установленное конституцией III года, как незаконное по своему происхождению, как порабощающее по своему духу и как тираническое по своим намерениям, все были согласны, что спасение республики и свободы категорически требует уничтожения его.

Но было желательно, чтобы, прежде чем заняться способами выполнения этого уничтожения, каждый член не только убедился в правильности этого предприятия, но и чтобы у него также было полное представление о политическом порядке, годном заменить тот порядок, уничтожение которого было задумано.

Искренно желая счастья народа, все чувствовали, что было противно его интересам легкомысленно предавать его волнениям, которые могли бы привести к созданию новой тирании на развалинах тирании существующей, а также к созданию новых привилегий и к содействию новому честолюбию.

Комитет был прежде всего политической школой, где, разобравшись в причинах бедствий, раздиравших нацию, надлежало с точностью установить такие принципы общественного порядка, которые казались наиболее пригодными для освобождения ее от этих бедствий и для помехи их возврату.

Здесь говорили, что никогда еще народные массы не достигали того уровня просвещения и независимости, который необходим для пользования политическими правами, существенно важными для свободы, для сохранения ее и для счастья. Самые разумные народы древности имели рабов, постоянно оказывавшихся опасными для них; и никогда из человеческого общества, за исключением перуанцев, парагвайцев [XXIV] и еще нескольких мало известных народностей, не могло исчезнуть то множество людей, которых озлобляет и делает несчастными мысль о благах, которых они лишены и которыми обладают другие. Повсюду толпа пресмыкается под бичом деспота или привилегированных каст. И если затем перевести взгляд на французский народ, то и его находишь порабощенным (благодаря стараниям соперничающих эгоистов) корпорацией богачей и разбогатевших выскочек.

Что касается причины этого нестроения, то ее усматривали в неравенстве имущества и положения, а в конечном счете — в частной собственности, пользуясь которою люди наиболее ловкие или наиболее подлые беспрерывно грабили и грабят народ — народ, прикованный к продолжительным, тяжелым работам, плохо питающийся, плохо одетый, в плохих жилищах, лишенный благ, все возрастающих на его глазах для других, народ, физические и моральные силы которого подрываются нуждой, невежеством, завистью и отчаянием, народ, видящий в обществе только врага и теряющий все, вплоть до возможности иметь отечество.

История французской революции поддерживала этот образ мыслей Комитета.

Он видел, как в ней классы, и прежде богатый, и тот, который стал таковым, настойчиво стремятся к первенству; он видел, что в ней честолюбивые притязания всегда идут рука об руку с ненавистью к труду и с желанием роскоши, что привязанность народа к праву гражданства охладевает по море того, как разрушаются учреждения, благоприятные для равенства, и по мере того, как вся политика аристократов сводится к тому, чтобы ввергать в нищету, разделять, раздражать, запугивать и угнетать рабочий класс и представлять его требования наиболее действенными причинами упадка общества.

Из этих наблюдений следовало заключить, что неравенство всецело является постоянно действующей причиной рабства народов, и что пока оно существует, пользование своими правами будет почти призрачным для множества людей, человеческое достоинство которых унижается нашей цивилизацией.

Итак, уничтожение этого неравенства является задачей честного законодателя — вот принцип, вытекший из обсуждений комитета. Но как этого достигнуть? Это стадо предметом нового рассмотрения.

Амар, видевший, как Конвент удовлетворял неотложные потребности отечества путем установления максимальных цен и путем революционных обложений и реквизиций у богачей, расхваливал этот способ отнятия — это его собственные слова — избытка, загромождающего переполненные кладовые, для передачи его тем, у кого нет самого необходимого. Другие предлагали поочередно: раздел земель, законы против роскоши и прогрессивный налог.

Дебон, Дартэ, Феликс Лепелетье и Буонарроти возражали, что законодатели, обращавшиеся для уменьшения неравенства к разделу земель и законам против роскоши (причем распределение работ и имущества становилось пищей жадности и соперничества), противопоставляли бурному потоку весьма слабые преграды: их всегда подрывает и опрокидывает действие скупости и гордости, поддержка права собственности постоянно дает тысячи способов преодолеть все препятствия.

Реквизиции, говорили они, таксы, революционные обложения оказывались полезными для удовлетворения насущных нужд момента и для уничтожения недоброжелательства богачей, но они не могут стать частью обыденного общественного порядка, не подрывая самого существования его; так как кроме невозможности ввести их, не рискуя отнять необходимое, они повлекли бы за собой еще одно важное и непоправимое затруднение: они истощили бы источники производства, потому что, оставляя собственникам издержки производства, они в то же время лишали бы их поощрения в виде пользования результатами его, и наконец, они были бы недостаточны против тайного накопления денег, что является неизбежным результатом торговли, к которой естественно обратились бы все расчеты алчности.

По закону природы, устанавливающему зависимость производства от труда, труд, очевидно, является для каждого гражданина существенным условием общественного договора; и так как каждый, входя в общество, вносит в него одинаковый вклад (совокупность своих сил и своих средств), то из этого следует, что издержки, предметы производства и прибыль должны делиться поровну.

Кроме того, они обращали внимание на то, что фактической целью общества является предупреждение последствий естественного неравенства; и что если бы было верно, будто неравенство пользования ускорило успехи действительно полезных искусств, то все же теперь оно должно прекратиться, так как новые успехи ничего не смогли бы прибавить к реальному всеобщему благополучию; они также обращали внимание на то, что равенство, внушаемое основателям общества простым здравым смыслом, еще настоятельнее диктуется нам нашими возросшими знаниями и ежедневным опытом в том зле, которое неравенство влечет за собою.

Рассуждавшие таким образом видели в общности имущества и труда, т.е. в равном распределении прав и обязанностей, подлинный признак совершенства общественного строя и единственный общественный порядок, способный не допустить разрушительную работу честолюбия и скупости, навсегда уничтожить гнет и гарантировать всем гражданам наибольшее счастье, какое только возможно. Дебон напечатал сочинение, в котором он показывал несправедливость права собственности и указывал на длинный ряд бедствий, являющихся необходимым его следствием.

Амару все сразу стало ясно: при первом же провозглашении этой системы он сделался восторженным ее защитником, только о том и думая, чтобы распространить ее принципы, он в небольшой промежуток времени довел жар своего увлечения то того, что публично стал горячим апологетом этой системы.

В Комитете было общепризнано, что законы свободы и равенства никогда не получат полезного и продолжительного применения, если в области собственности не произойдет коренная реформа; все соглашались, что патриоты будут казаться в глазах народа только беспокойными и своекорыстными интриганами, поскольку они открыто не станут защитниками такой политической системы, которая способна гарантировать всем гражданам одинаковые права.

Развивая, эти идеи, часто говорили о философах и особенно о революционных деятелях, признавших справедливость их суждений. К их числу принадлежали Робеспьер и его товарищи по несчастию, которые в глазах тех, чье учение я излагал, очевидно, стремились к равному распределению издержек и потребления. Амар, бывший 9 термидора одним из самых ревностных преследователей Робеспьера, теперь сознался в своей неправоте, засвидетельствовал раскаяние и старался извинить свою ошибку, приписывая ее только своему якобы незнанию благонамеренных взглядов того, на кого он клеветал и над кем издевался.

Комитет не обманывался на счет того, насколько катастрофа 9 термидора и трагические события, последовавшие за нею, были пагубны для общего дела и для добрых нравов; он знал, что с тех пор множество граждан начали предаваться самому позорному хищничеству; ему было небезызвестно и то, что мелкие хозяйчики вновь привязались к своей собственности, от которой они недавно были готовы отказаться; теперь они были убеждены, что из законодательства исчезла всякая идея общественной пользы, так как впредь оно покинуто на самый безудержный эгоизм. Следовательно, Комитет чувствовал всю трудность непосредственной и моментальной замены законодательства в духе собственности — законодательством в духе равенства имущества и труда, т.е. несравненно более мягким и справедливым.

Ничто, однако, не отстояло от этого равенства дальше, чем общественный порядок, установленный кодексом III года, укрепление которого должно было отнять у народа пользование своими естественными правами. Комитету казалось, что, чтобы заставить народ высказаться о постоянном объекте своих желаний (достигнуть этого ему всегда мешал недостаток просвещения и хорошего руководства), надо начать с возвращения ему права собраний, прений, совещаний и чувства своей силы. Такое движение ко все большему благу Комитет видел в конституции 1793 года: и вследствие этого, а также по мотивам, справедливо заставляющим уважать в этой конституции свободное и торжественное выражение воли французов, Комитет решился сделать ее первым связующим звеном между патриотами и народом.