| Saint-Juste > Рубрикатор | Поддержать проект |

Аннотация

С середины и особенно в конце марта стали поступать тревожные сообщения и слухи о поражении Красной гвардии на участках фронта в Сатакунта, Хяме и Рауту. Тогда я решила вернуться в Хельсинки. Положение действительно становилось серьезным и напряженным. В Хельсинки проходили многолюдные собрания рабочих, на которых подчеркивалась необходимость поддержки и укрепления Красной гвардии. Боевой дух рабочих — воевать до конца! — казался непоколебимым.

1 или 2 апреля отправилась в Главный совет рабочих организаций, чтобы сообщить о прибытии и получить новые указания. Меня направили в Совет народных уполномоченных, который помещался в здании сената. Там мне сообщили, что уполномоченный по продовольственным делам Токой и кассир отдела скрылись, не сообщив ничего об отъезде (крысы бегут с тонущего корабля) и предложили принять на себя исполнение обязанностей кассира продовольственного отдела. Я категорически воспротивилась новому назначению, но мои доводы не были приняты во внимание. После проведения срочной ревизии кассы я очутилась на новой должности. Никогда раньше мне не приходилось иметь дело с крупными денежными суммами, и первое время я, естественно, часто становилась в тупик. Мой прежний опыт работы казначеем рабочих организаций, когда приходилось иметь дело лишь с сотнями, в лучшем случае с несколькими тысячами марок, конечно, не давал даже представления о том, что такое миллионы.

Однажды мне вручили документ, по которому следовало получить в Финляндском банке два миллиона рублей русскими деньгами для расчетов за поставку продовольствия и других товаров из Советской России. Я предъявила бумагу тогдашнему кассиру Финляндского банка, бывшему швейцару того же банка Паулину. Паулин сказал, что он знает об этом платеже, деньги уже приготовлены, и просил проверить их. Он подал напечатанный на машинке, заверенный печатями, длинный список денежных купюр и спросил, как я думаю вывезти деньги и во что упаковать их для перевозки?

— Лошадь у тебя есть? — спросил он.

Я с удивлением посмотрела на кассира и сказала:

— Найдется же у вас столько бумаги, чтобы завернуть деньги в пачку, которую я понесу с собой.

Теперь наступила очередь Паулина удивляться моей наивности. Он пригласил меня к сейфу, показал большую кучу пачек с деньгами и сказал:

— Вот они, уносите, пожалуйста.

Пришлось срочно заказывать лошадь и людей для охраны. Полученные мною деньги были так называемые «керенки», отпечатанные на одной стороне бумаги, как обои. Они представляли из себя очень длинный бумажный лист шириной, по крайней мере, в полметра. В каждом таком листе было по 100 или по 500 рублей. Обладатель такого листа сам должен был разрезать его на нужные купюры по 20 или 40 рублей.

Примерно через 15 лет после этого случая я встретила товарища Паулина. Мы от души посмеялись над наивностью бывшего кассира продовольственного отдела Совета народных уполномоченных Финляндии.

В ночь на 5 апреля Совет народных уполномоченных переехал в Выборг. Другого выхода не было, ибо уже за два дня до этого в Ханко высадились немцы, которым финская буржуазия продала свою родину.

Еще накануне я слышала о том, что Совет народных уполномоченных переедет в Выборг, но то, что он переехал так быстро, явилось для меня неожиданностью. И когда 5 апреля я пришла в здание сената, то застала там настоящий переполох. Оказалось, что рядовым работникам Совета народных уполномоченных по вполне понятным причинам не сообщили ничего о переезде. Делопроизводители и машинистки подняли шум и гам по поводу того, что их оставили в Хельсинки. Я пошла к Гюллингу. Он был единственным членом Совета народных уполномоченных, который оставался в Хельсинки. Сообщила ему о положении и попросила совета, что делать дальше. Он порекомендовал провести собрание служащих и сообщить им о переезде Совета народных уполномоченных из Хельсинки в Выборг и о том, что нет возможности перевести туда всех служащих. Он велел также сказать, что заработная плата всем служащим будет выплачена. Собрание было проведено, и служащие более или менее успокоились. Часть из них все же перебралась в Выборг, откуда они затем рассеялись, кто куда.

В Выборге состоялось несколько заседаний Главного совета рабочих организаций, но его деятельность свелась главным образом к принятию различных деклараций. Работа же Совета народных уполномоченных была сосредоточена целиком на решении военных задач. Я по-прежнему выполняла обязанности кассира продовольственного отдела, так как и в Выборге приходилось решать те или иные дела, связанные с продовольственным снабжением.

В один из апрельских дней 1918 года я пришла в выборгский рабочий дом. Здесь мне передали, чтобы я позвонила в так называемый дом дьяконисс [1] и спросила сестру Марию. Позвонив, я получила приглашение обязательно зайти к ней, чтобы поговорить по одному важному делу.

Я была знакома с Марией свыше двадцати лет. Сперва знала ее как приятельницу матери, а затем и сама подружилась с ней. С течением времени мне все больше и больше импонировало ее искреннее дружелюбие. Однако ее приглашение явилось неожиданностью. Мы не встречались больше десяти лет. И теперь вдруг это приглашение, к тому же в такое время! Я не имела ни малейшего представления о ее отношении к происходящим событиям. Мне казалось, что едва ли у нее мог быть какой-либо особый взгляд на события, а если и был, то, наверно, довольно отрицательный.

Тем не менее я пошла. Когда я пришла в больницу, меня направили в комнату, где все сверкало чистотой — от оконных занавесок до белоснежного покрывала на кровати.

Сестра Мария крепко пожала мою руку и сказала:

— Спасибо, что пришла. Кто указал тебе мою комнату?

Я ответила, что, очевидно, кто-то из уборщиц.

— Вот и хорошо.

Мне показалось, что Мария осталась довольной тем, что другие работники больницы не заметили моего прихода.

— Садись, дорогая, и извини, но я должна отлучиться ненадолго, надо выполнить кое-какие мелкие дела. Вернусь через несколько минут и тогда поговорим.

Оставшись одна, я заметила, что эту чистую, скромно обставленную комнату украшает довольно большая, в данных условиях, книжная полка. Хотя и неприлично копаться без разрешения в чужой библиотеке, но мое любопытство было настолько велико, что я не могла удержаться от соблазна. На книжной полке были книги по истории, но больше всего художественные произведения финских, а также наиболее известных мировых классиков.

За этим «незаконным» занятием и застала меня Мария, войдя в комнату. Она улыбнулась и показала на свой лоб, сказав при этом:

— У меня здесь засела такая муха, что жить не могу без книг.

— А разве разрешают в вашем заведении иметь книги?

— Как тебе сказать: и да, и нет. Конечно, так много не разрешают, но у нас с врачом одинаковые взгляды на книги. Кроме того, начальство верит, что я ничего лишнего держать не буду. Я ведь проработала в этом заведении свыше двадцати пяти лет и «заработала» доверие.

Затем она вытащила из укромного местечка две книги и спросила:

— А эти тебе знакомы?

Одна из книг была первая часть календаря «Волшебница», под редакцией доктора Урсин, в которой были напечатаны статьи Клары Цеткин о проблемах раскрепощения женщины, вторая — «Женщина и социализм» Августа Бебеля.

— Эти книги, конечно, не разрешают хранить, но поскольку не вижу в них ничего плохого, то, не боясь взять греха на душу, интересуюсь ими. Мне нравится Бебель. Бывший рабочий, а какой знающий и умный человек! Да, а Клара Цеткин! И какая огромная разница между работой Клары Цеткин и деятельностью наших барынь!

Затем, пододвинув стул поближе, Мария заговорила уже о другом:

— Знаешь ли ты, что ваши дела теперь совсем плохи? Поэтому я и хотела тебя повидать. Положение такое, что через день-два вы можете оказаться в ловушке. Вам надо быстрее бежать в Россию, пока не прервано железнодорожное сообщение с Петроградом. Белые подбираются к линии железной дороги и захват ее — вопрос одного дня, а может быть, даже нескольких часов. Ты попробуй воздействовать на своих, пусть скорее уезжают, чтобы спасти больше людей. Спешить надо особенно тем, кто выполнял более или менее ответственную революционную работу. Всех вас, так называемых «повстанцев», ждет страшная месть. Те самые «гуманные» люди, которым раньше было жаль убить муху, считают теперь своей обязанностью во имя «воли божьей» убить, уничтожить всех красных до последнего мужчины и женщины. Пощады никому не будет…

— Я очень устала. Уже две недели не спала по-настоящему. Никак не владею своими нервами. Голову кружит. Очень беспокоюсь за родственников, живущих в Ховинмаа. Ты ведь знаешь их? Они честные и добродушные люди. В семьях брата и сестры все социалисты. Мужчины в Красной гвардии. Какая участь их ждет? А у нас здесь? Каждую ночь какие-нибудь события. Днем, правда, спокойнее, но днем я не имею ни времени, ни права отдохнуть.

Мария печально вздохнула и продолжала:

— Но я должна все выдержать, быть бодрой, делать вид, что все в порядке… А ты, друг мой, уезжай, если можешь, в эту же ночь или завтра днем. Никакой пользы не будет, если ты пропадешь…

Я с удивлением слушала сестру Марию и спросила ее, откуда она знает все это.

— Неважно, откуда. Ты не думай только, что это бред нервной женщины.

— А откуда ты узнала, что я нахожусь в Выборге?

— Я не знала точно, но предполагала это, услышав, что революционное правительство отступило в Выборг. В рабочем доме подтвердили мое предположение… Ты должна спешить. Уезжай немедленно и уезжай подальше. Подожди минутку, — она выглянула за дверь, а затем подала знак, что можно выходить. Уже за дверью она шепнула:

— Если по каким-либо причинам не уедешь… не сумеешь уехать… обязательно позвони мне. Очень беспокоюсь за тебя.

У меня в голове все перепуталось. Не могла решить, как отнестись ко всему услышанному. Что это — проявление искренней дружбы или провокация? Ведь обстановка была очень серьезной и запутанной. Нет! Сердце восставало против предположения, что здесь кроется провокация. Тем не менее решила быть осторожной и не звонить Марии.

Отправилась в особый отдел штаба Красной гвардии, чтобы поговорить с кем-либо из членов штаба. После того, как я рассказала обо всем услышанном, мне ответили, что я не сообщила ничего нового, только, может быть, немного преувеличила опасность.

В ночь после этого разговора и на следующий день не случилось ничего нового, если не считать сообщений о том, что белые крупными силами продвигаются к городу и что фронт нашей обороны сокращается. Но в следующую ночь врагу удалось захватить железнодорожную линию, соединяющую Выборг с Петроградом, и революционное правительство оказалось в окружении.

В Совете народных уполномоченных, как указывалось выше, я занимала должность кассира продовольственного отдела. После переезда в Выборг нам, кассирам, досталась большая комната в здании Выборгского губернского правления. В этой комнате нас собралось четыре кассира: Финляндского банка, Совета народных уполномоченных, Выборгского губернского революционного правительства и продовольственного отдела Совета народных уполномоченных.

26 апреля мы получили распоряжение: все кассиры со своими кассами должны срочно переехать в отель «Финляндия». Переезд совершался уже под аккомпанемент пушечных выстрелов. В отеле нас снова поместили в одной комнате, как членов одной семьи. Кассиру губернского правительства и мне, собственно говоря, делать было нечего — посетителей у нас уже не было. Лишь кассирша Финляндского банка Айно Песонен еще производила кое-какие операции. Мы почти не разговаривали между собой, но в глубине души каждый сознавал, что наша деятельность на этом поприще подходит к концу. Около 5 часов вечера получили распоряжение остаться на ночь в отеле и не отлучаться.

Я подсчитала наличность кассы и попросила Айно Песонен проверить итог. Затем убрала кассовую книгу в сейф и закрыла его. Нам больше ничего не оставалось делать, как гадать, что же случится ночью. Возможно, предстоит выезд, но как и куда?

Я пошла к коменданту отеля — если память не изменяет, комендантом был товарищ Курко — и сказала, что мне нужно пойти на городскую квартиру за дорожным чемоданом. Мои вещи хранились на квартире Майкки и Отто Вяттё. Получила разрешение отлучиться до девяти часов вечера.

Молча укладываю разбросанную одежду. Меня не покидает чувство вины перед хозяевами квартиры. Это чувство испытывает, вероятно, каждый, собирающийся бежать от близких. Присела и задумалась. Нет! Так просто нельзя уйти. Надо сказать что-то, но что? У нас в течение многих лет было очень много общих дел — и тайных, и явных. Кроме того, у нас с Отто общая участь: он — председатель Выборгского революционного совета уполномоченных. Майкки ушла на кухню, и мы с Отто остались вдвоем в комнате. Я осторожно начинаю разговор. Говорю ему, что, вероятно, лучше было бы скрыться, особенно тем, кому наверняка угрожает уничтожение. Высказываю предположение о возможной попытке уехать этой ночью и предлагаю ему тоже пойти в отель «Финляндия».

— Нет, не пойду, — был его твердый ответ.

— Почему нет? Ты же знаешь, что на этот раз нашей деятельности наступил конец. Кому и какая будет польза от того, что ты сознательно отдаешь себя на уничтожение?

Как так? Отто скрипнул зубами, щеки его побелели. Он встал, в глазах его отразилась огромная внутренняя боль. Показав рукой на кроватку, в которой спала его одиннадцатилетняя дочь, затем на кухню, Отто глухим голосом спросил:

— А они?

Я попыталась обосновать свое предложение тем, что отъезд, возможно, будет временным, что навряд ли есть основания бояться за Майкки — она же была всего-навсего санитаркой. Не будут же они за это наказывать. (Насколько я была тогда наивной!)

— Не говори мне больше об этом, — с горечью проговорил Отто. — Как бы все выглядело, если бы я скрылся? Ведь на утро я созвал городской совет уполномоченных для обсуждения создавшегося положения.

Он взял со стола линейку и согнул ее так, что она сломалась. Отбросив сломанную линейку под стол, как будто она была виновата, Отто проговорил:

— Я остаюсь не один. Те тысячи мужчин, и мой брат в их числе, которые защищают город, не думают об отеле «Финляндия».

Трудно передать то душевное состояние, которое охватило меня. Я знала, что уже ничего нельзя сделать, чтобы изменить ход событий, и бессмысленно погибать без пользы для дела. Но как можно оставить друзей, бывших в течение многих лет товарищами по совместной борьбе!

Был уже одиннадцатый час. Я бросила чемодан под кровать и села. Никто не нарушал тишины. Решение было принято. Чувство победило разум.

Майкки позвала нас на кухню выпить чаю и закусить.

Я почувствовала сильный голод, так как ничего не ела после полудня. Но кусок хлеба не лез в горло.

Сколько спали в эту ночь, я не знаю. Утром отправились каждый по своим делам. Отто — в совет уполномоченных, а я — в отель «Финляндия». Уборщица отеля, мывшая лестницу, спросила, недовольно поморщившись:

— Что желаете? Ваших никого здесь уже нет, ночью уехали.

Я ожидала это. Что делать, куда пойти? Вспомнила, что накануне в здании губернского правления оставались еще некоторые работники продовольственного отдела революционного правительства. Отправилась туда. Навстречу попадались служащие Совета народных уполномоченных, бесцельно бродившие по городу. В городском саду на улице Торккелинкату образовался настоящий военный лагерь. К этому времени кольцо защитников города сжалось до предела, и уставшие в ночном бою фронтовики сотнями стягивались к центру города. Одни спали, другие сидели на скамейках или на земле. Те, кто охраняли винтовки, поставленные пирамидами на центральной аллее, проклинали «изменников и беглецов». Навстречу мне попался уполномоченный профсоюза швейников Кокконен. Он сказал, что идет в отель «Бельведер», где должно состояться собрание. С группой товарищей пошли туда. В отель набилось столько народа, что собрание пришлось проводить на открытом воздухе. Обстановка была крайне напряженной. Ночной отъезд Совета народных уполномоченных из города как бы свидетельствовал о неизбежности поражения. Многотысячная толпа представляла собой кипящий котел, и казалось, что ее невозможно утихомирить. Но вот появился организатор профсоюза каменщиков Юсси Пиэтикяйнен и заявил, что он уполномочен штабом Красной гвардии председательствовать на этом собрании. В своей речи он сказал, что не нужно допускать паники. Большая часть Совета народных уполномоченных, продолжал он, выехала из города. Если бы они остались и попали в руки лахтарей, никакой пользы от этого не было бы. Наоборот, мы прежде всего потеряли бы руководителей рабочего движения.

Но возбужденная масса не понимала этих доводов. Каждый из присутствующих смотрел смерти в глаза. В таком состоянии легко могло возникнуть настроение безумного «героизма», как и у Отто Вяттё, лозунгом которого было: «Все за одного, один за всех». Толпа бушевала.

Председательствующий переждал шум и затем сообщил, что военное руководство Совета народных уполномоченных — Эдвард Гюллинг, Эро Хаапалайнен, Рантала и другие находятся в Выборгской крепости и руководят обороной города. Он говорил, что имеется еще много возможностей для спасения положения, если только не будет паники и все будут мужественно оборонять город. Сообщение о том, что Гюллинг, Хаапалайнен и другие продолжают руководить боями, возымело огромное успокаивающее и ободряющее действие. Собрание избрало уполномоченных для поддержания связи между населением и штабом Красной гвардии.

После собрания я отправилась в здание губернского управления. Там встретила нескольких студентов Хельсинкского политехнического института. Из них по имени помню только Хейкки Ахо, Вяйнё Раутио и Мауно Хеймо. Ребята выглядели очень усталыми, так как всю ночь провели на оборонительных позициях под городом. Все они были одеты в форму красногвардейцев — серые грубошерстные костюмы, на ногах — пьексы. Заметив меня, Хейкки Ахо обрадовался и воскликнул:

— Вот и «начальник» снабжения нашелся!

На железнодорожной станции скопилось большое количество вагонов с продовольствием и другими товарами, посланными из Советской России, а также вывезенными из различных районов Финляндии. Отправить их куда-либо уже было невозможно. Надо было быстро раздать продовольствие и другие товары населению. Ребята принялись за дело, и вскоре к зданию губернского правления стали прибывать ящики и мешки с мясными и рыбными консервами, сыром, сахаром, кофе. Хейкки Ахо принялся распределять все это среди населения. Остальные помогали ему. Нуждающихся оказалось очень много. Продукты распределяли вполне «по-коммунистически»: без оплаты и без расписок, осуществляя принцип — «каждому по потребности». Однако дети обеспечивались в первую очередь.

Многолетняя мировая война истощила запасы продовольственных товаров Финляндии, да и не только Финляндии. Кроме того, во время трехмесячных боев буржуазия припрятала и то немногое, что осталось.

И вот теперь, когда белогвардейцы уже наступали на Келккала и обстреливали Коликкойнмяки [2], жители пригородов Выборга, в большинстве своем рабочие, сплошным потоком потекли к центру города. Здание губернского правления было первым большим каменным зданием на пути из Коликкойнмяки, и беженцы хлынули к нему. Так это здание превратилось в убежище для беженцев. Их надо было разместить, организовать питание. Эти хлопоты отняли весь день.

При осмотре груды товаров мое внимание привлекли два больших ящика, упакованные особым образом. Спросила у Хейкки Ахо, что это такое? Он, весело усмехнувшись, ответил:

— Да там ничего особенного нет, кроме драгоценностей предприятия золотых дел мастера Ийсакки Саха из Пори.

— Но зачем и как они попали сюда?

— Черт его знает? Возможно, что их направили совсем в другое место, но перепутали дорогу.

Что делать с этими ящиками? Коридор губернского правления, где сновали взад и вперед сотни полуголодных и бездомных людей, был неподходящим местом для хранения золотых вещей. Но Хейкки только пожимал плечами. Прикрыли ящики с золотом мешками и дорожками. Решив, что завтра же схожу в штаб Красной гвардии и спрошу, что делать с драгоценностями, я отправилась на квартиру.

Хозяева были уже дома. Все устали и проголодались. Майкки подняла наше настроение, подав на стол селедку с картошкой. Не успели закончить ужин, как город потрясли два страшных взрыва. Сначала мы никак не могли понять, что это такое. Больше взрывов не последовало. Решили выяснить, в чем дело. Поднялись на чердак нашего пятиэтажного дома и оттуда, как с наблюдательной вышки, увидели, что в стороне Коликкойнмяки полыхает море огня.

— Ага! — воскликнул Отто, — это пороховые погреба Паттеринмяки нас потрясли. Молодцы, ребята! Так и следовало сделать!

Пороховые погреба принадлежали бывшей русской армии и в период революционной борьбы были в распоряжении Красной гвардии.

Белогвардейцы непрерывно обстреливали из пушек Коликкойнмяки, и весь этот рабочий район Выборга был охвачен огнем. Нельзя было без содрогания видеть, как с каждым новым залпом загорались все новые и новые дома, расширяя море огня.

Я прожила в Выборге пятнадцать лет и была свидетельницей того, как разрастался этот рабочий район. На моих глазах многие лично мне знакомые рабочие построили здесь, на Коликкойнмяки, свои домики, отказывая себе в самом необходимом, лишь бы к старости иметь крышу над головой.

Каких трудностей и лишений стоил рабочему этот домик! Глава семьи целыми днями трудился в городе на строительных или других работах, а хозяйка ходила с ведрами из дома в дом, собирая отбросы для поросенка. А когда поросенка кололи, мясо приходилось продавать, чтобы на вырученные деньги купить строительные материалы, хотя полуголодная семья и сама очень нуждалась в свинине.

Перед моими глазами, как живые, вставали эти плохо одетые, бледные женщины, тащившие кадки с отбросами. Обычно мать шла впереди, таща за веревку груз на крутую гору Паттеринмяки, а сзади ребятишки толкали санки, помогая матери в меру своих силенок. И кто бы смог подсчитать, сколько таких кадок с отбросами, сколько труда и пота, сколько скорбных вздохов стоили эти домики, которые тогдашние финские вандалы превратили в увеселительный фейерверк!

Не хватает слов, чтобы рассказать о тех ужасах, которые переживали старики, женщины и дети, бежавшие лавиной из охваченного огнем Коликкойнмяки. Вот бредет женщина с котомкой за плечами, в которую она в спешке сунула попавшийся под руку скарб. В этой котомке теперь все ее имущество. На руках она несет ребенка. Двое других, плача, бегут рядом. Они идут в темноту ночи, освещаемой пламенем их собственного горящего домика. Куда идут? — Этого никто не знает. Но страх гонит их вперед.

Едва мы оторвались от страшного зрелища и спустились с чердака, как стали свидетелями другого горестного зрелища. В наш дом набилось несколько десятков беженцев. Прачечную комнату в подвале заполнили старики и женщины с детьми. Прикрепленные к стенам большие стиральные лохани были набиты спящими детьми. Старики и больные сидели и лежали на бетонном полу, трясясь от холода. Так провели еще ночь, полную тревоги.

Следующий день, 27 апреля, начался, как и предыдущий, в хлопотах.

В этот день я проводила Сандру Лехтинен, уезжавшую с детьми в Котка. Нам было известно, что из Котка еще должны пойти пароходы с эвакуируемыми в Россию. Эти сведения оказались правильными. Но и теперь все еще тяжело вспомнить ту обстановку, в которой мы провожали семью Лехтинен.

Поезд, переполненный женщинами и детьми, стоял, готовый к отправлению. В этот момент из орудий, установленных на высотах Папула, белогвардейцы начали обстреливать город и железнодорожную станцию. На железнодорожных путях около станции стоял наш бронепоезд; он открыл ответный огонь. Началась артиллерийская дуэль. Каждый залп так сильно раздражал уши и нервы, что, казалось, будто из тебя вытягивают жилы, а барабанные перепонки вот-вот лопнут. Бедняжка Инкери дрожала и все сильнее прижималась ко мне. Она инстинктивно чувствовала, что у матери достаточно забот с беспокойным маленьким Пентти, грудным ребенком.

Объявили, что поезд скоро тронется. С болью в сердце я отрывала ручонки Инкери от себя и расставалась с ее матерью, товарищем по борьбе, отправлявшейся теперь в путь с двумя маленькими детьми. Как сложится их судьба, что ждет их впереди? Совесть мучала меня. Я пыталась успокоить себя тем, что, если даже их поездка и не окончится благополучно, то ведь и здесь им нельзя оставаться. Я ничего не смогла бы сделать для них здесь, ибо меня все равно изолировали бы от них. Мне, как члену Главного совета рабочих организаций, полагалась «норма» — двенадцать лет тюрьмы. А за поездки на фронт, кроме того, получила бы еще «прибавку».

Горький комок подступил к горлу, когда поезд тронулся. Сумеет ли поезд благополучно пройти длинный железнодорожный мост через Выборгский залив, который белые непрерывно обстреливали из орудий?

Со станции отправилась в Выборгскую крепость, в штаб Красной гвардии, чтобы более подробно узнать обстановку и получить указания о дальнейшей работе. Там встретила Эдварда Гюллинга и Эро Хаапалайнена. Они не утешили меня. Хаапалайнен прямо сказал, что если я найду подходящую щель, куда сумею спрятаться хотя бы на первое время, то это будет самое лучшее.

— А вы что будете делать? — спросила я.

— У нас есть два выхода — попытаться через Уура перебраться на суда или прорваться через линию фронта. Обе эти попытки настолько трудны, что нам не хотелось бы брать с собой женщин. Для тебя можно было бы сделать исключение, но все же не советую тебе идти с нами, — заключил Хаапалайнен.

Я рассказала им о ящиках с золотом.

— Отвезите их в банк и возьмите расписку, — посоветовал Гюллинг.

— А куда и кому я должна отдать расписку?

Один из красногвардейцев дал такой совет относительно использования расписки, что все усмехнулись.

Я пошла в банк, чтобы договориться о передаче золота, но мне сказали, что банк два дня как закрыт. Меня взбесило. И не потому, что пропадут ценности какого-то капиталиста, а потому, что из этого случая раздуют еще одно «дело» против революционеров. Вспоминая об этом теперь, я удивляюсь, насколько же наивной я тогда была. Ведь буржуазия всю революцию объявила сплошным разбоем.

Стройная, осанистая, с вечно улыбающимся взглядом голубых глаз, с приятными чертами лица, в белоснежной косынке сестра Мария напоминала сказочно добрую хозяйку. Всегда внимательная к людям, она отличалась душевной красотой. Целью всей ее жизни был труд во имя здоровья людей, во имя мирной и счастливой жизни человека. Она верила в светлое будущее человечества, в победу добра над злом даже тогда, когда люди обращались друг с другом со звериной жестокостью, как это было в период разгула белого террора в 1918 году.

Сестра Мария была озабочена моей судьбой. Как-то в рабочем доме мне передали, чтобы я позвонила в дом дьяконисс. Я позвонила и услышала взволнованный голос: «Приходите немедленно на шоссе Сауналахти, недалеко от нас».

Я пошла и встретила там сестру Марию. Она старалась казаться спокойной, но было видно, что она сильно нервничает. Мария выругала меня за то, что я не поддерживала с ней связи. Наконец, она сунула мне бумажку в руку и сказала:

— Тут указаны твое новое имя и твоя болезнь. Надо спешить. Приходи сегодня около пяти часов вечера. Постараюсь встретить сама. Койка для тебя забронирована уже два дня тому назад. Если кто-нибудь спросит, почему ты не пришла раньше, скажи, что боялась переходить Крепостной мост, находившийся под обстрелом.

В условленное время я пришла в больницу. Меня приняли с соблюдением всех положенных в таких случаях формальностей и затем провели в палату, в которой уже находилась одна больная. Это была пожилая русская аристократка с ампутированной ногой. Соседка оказалась очень удобной для меня. Она была почти глухой и совсем не знала финского языка.

Сестра Мария сделала вид, что не знает меня. Глухота соседки давала мне возможность относительно свободно разговаривать с Марией. Когда она приходила в палату, то обычно становилась спиной к нам обеим, делала вид, что готовит лекарства, а на самом деле давала мне наставления, как вести себя, и сообщала городские новости.

Самое неприятное заключалось в том, что измерять температуру приходили младшие сестры и обмануть их было невозможно, так как температура у меня была нормальная. Я чувствовала себя страшно усталой, нервы были совсем расшатаны. Мое новое положение доставляло немало беспокойства. А приближавшийся гул орудийной канонады и треск пулеметов не способствовали, естественно, успокоению.

|

Артиллерийские снаряды рвались все ближе и ближе к больнице. Опасаясь прямого попадания и возможного пожара (больница помещалась в деревянном здании) более слабых больных начали переносить в подвал. А ходячим больным предложили быть наготове или самим заблаговременно перебраться в подвал. Я решила остаться в палате, так как боялась других больных больше, чем снарядов. Ведь могло случиться, что кто-нибудь узнает меня. Около пяти часов утра стрельба утихла. Это означало, что город взят. Я была разбита морально и физически и не могла придумать никакого выхода из положения.

Около шести часов утра в здании больницы поднялся сильный шум. Открыли двери всех палат. В коридоре началась информация, а затем «благодарственный молебен». Громкий мужской бас объявил, что Выборг навсегда очищен от «красных хулиганов».

— Поздравляю вас, уважаемые женщины, господа, — продолжал тот же бас. — Благодарю вас, сестры милосердия, за самоотверженную, благородную и многогранную работу, которую вы выполняли в эти трудные для нас дни, руководствуясь предначертаниями божьими и велениями сердца своего. Благодарю за то, что вы с таким мастерством, так умело скрывали нас, наделяя самыми различными «болезнями». Честь и хвала этим костылям, которые были для меня ангелами-хранителями. Они, так же как шины, наглазники и другие предметы, маскировавшие нас, займут почетное место в музее освободительной борьбы. Теперь, слава богу, мы навсегда освободили Финляндию от красной заразы. Отныне сами слова «социализм» и «социалист» будут позорными навеки. Социализм больше никогда не будет позорить нашу культуру, он разбит вдребезги. Предоставляю слово господину пастору.

Началось мучительное, казавшееся бесконечным, чтение молитв и пение псалмов.

Стало ясно, что дом дьяконисс в период гражданской войны был превращен в убежище для белогвардейцев. Только теперь я поняла, почему сестра Мария неделями не могла спокойно спать, почему в этом заведении ночи проходили так беспокойно, почему происходившее здесь так действовало на нервы тех, кто не одобрял эту сторону «деятельности» больницы. К тому же они знали далеко не все и не имели достаточно сил и мужества для разоблачения этого гнезда контрреволюции. Впоследствии выяснилось, что лахтари использовали для маскировки не только больницы, но и аптеки. Прославившийся своими зверствами суометарианец Рантакари, ставший после захвата Выборга комендантом города и руководивший расстрелами пленных красногвардейцев, тоже, оказывается, скрывался в одной из аптек, под белым халатом «провизора».

Кончился молебен. В больнице начали спешно готовить торжественный завтрак на двести персон для расположившихся поблизости «героев-освободителей». Мобилизовали весь персонал больницы и даже ходячих больных. Для ухода за больными оставили только двух сестер, которые тем самым лишались возможности «чествовать героев». Добровольно изъявили желание остаться около больных сестры Мария и Альма-София. Домом дьяконисс заведовала бывшая аристократка, не сумевшая занять «достойного» ее званию места в обществе и искавшая замену неудавшейся жизни на поприще сестры милосердия. Она похвалила Марию и Альму-Софию и поставила их в пример другим, более молодым сестрам, сказав, что им нужно учиться у Марии и Альмы-Софии, которые ради выполнения своего благородного долга жертвуют возможностью присутствовать на таком торжественном празднике.

И у меня спросили, могу ли я пойти на праздник.

— Не можете? Очень жаль. А если примете какую-либо таблетку от головной боли?.. Ну, что ж, ничего не поделаешь. Но не горюйте, потом мы вам обо всем расскажем.

В больнице некоторое время царила мертвая тишина. Пришла Мария, дала мне какое-то успокаивающее лекарство и велела лежать на койке. Затем Альма-София принесла завтрак и, как мне показалось, с таинственным видом спросила, почему барышня Куосманен — она подчеркнула фамилию Куосманен — не пошла чествовать героев, хотя туда пошли все, даже те, кто ходит на костылях. Я сослалась на головную боль и на плохое самочувствие вообще. Чтобы не показать свой испуг, спросила в свою очередь Альму-Софию:

— А почему вы, сестра Альма-София, не пошли? Насколько я слышала, все сестры пошли на празднество.

— А мне не за что чествовать этих «героев», так же как и многим другим, но те еще не понимают всего, — ответила она.

Я растерялась и не знала, в каком духе продолжать разговор. Что это, ловушка? И чтобы сказать хоть что-нибудь, проговорила:

— Вот как! А может, все-таки было бы лучше в такое время и в таком месте держать эти мысли при себе, если они даже и приходят в голову.

— А вы, барышня Куосманен, не беспокойтесь за меня. Я знаю, кому и что́ говорить. Я вас давно знаю. Мне было двенадцать лет, когда первый раз слушала вместе с матерью ваше выступление в рабочем доме в Таликкала [3].

В тогдашнем положении это было для меня большим ударом.

— Вот как! А вы не знаете, есть ли здесь в больнице еще кто-нибудь из моих старых знакомых?

— Кроме сестры Марии нет никого. Вы не беспокойтесь. Будем надеяться, что все обойдется хорошо.

Когда пришла сестра Мария, я рассказала ей эту новость. Сначала она немного испугалась, но затем рассмеялась и воскликнула:

— Но это же превосходно! В случае надобности мы можем воспользоваться ее помощью. Альма-София честная девушка, хотя и не очень общительная.

Я чувствовала себя в больнице заживо похороненной. Положение было такое, что я не могла ничего сделать ни для себя, ни для других. В городе царил безудержный террор. То Альма-София, то сестра Мария передавала новости одну страшнее другой.

Однажды Альма-София принесла обед и начала рассказывать:

— Выборгская крепость битком набита заключенными. Бедняжкам даже негде лечь, и они по очереди спят, сидя у стены. Уже два-три дня им ничего не дают есть. Принесли ушат воды, поставили его на середину камеры и сказали: «Пейте, пуникки» [4]. Кружек или какой-либо иной посуды не дают. Воду заключенные черпают кто руками, кто шапками — словом, кто чем может. Многие уже заболели, но никакой медицинской помощи им не оказывают. В таком же страшном положении находятся заключенные и в бывшей русской центральной казарме. Они тоже живут в грязи и голодают. Развелось страшно много паразитов. Казарму не топят, заключенные спят на голом полу. Некоторые наши сестры просились ухаживать за больными заключенными, и я просилась, но начальство не отпускает.

Я спросила, откуда она все это знает.

— Родственники некоторых наших сестер служат в охране, они и рассказывают, — ответила Альма-София. — Лахтари охотятся за людьми, как за дикими зверями, и расстреливают их на месте. На улице Алексантеринкату, во дворе школы, расстреляли работников почты, не прекращавших работы во время власти красных. Расстрелян какой-то Кёсси Ахмала. Говорят, что он был писатель или поэт. Трупы расстрелянных валяются во дворе уже несколько дней. Та же самая картина и перед рабочим домом и в его дворе. Здесь расстреливают также евреев. Рассказывают, что на улице Мустайнвельестенкату владельца магазина готового платья расстреляли в подъезде магазина.

Однажды сестра Мария пришла в палату и сообщила, что на следующий день будет обход врача. Она посоветовала, как мне вести себя. В эти дни в больнице царила такая неразбериха, что врачи не делали обхода больных. Я уже трое суток находилась здесь, но врач ко мне еще не заходил. Поэтому я очень беспокоилась, как пройдет осмотр.

Наконец пришел врач, высокий, представительный мужчина. Его сопровождал какой-то господин с повязкой щюцкоровца на рукаве. Вместе с врачом пришла также и Мария. Как старшая сестра, она записывала распоряжения врача. Врач начал, как обычно: покажите язык, пульс…

— Ну, ну, что же у вас так сердце бьется, ведь уже несколько дней стрельбы нет. Так, так. Значит, бессонница, отсутствие аппетита… — и, повернувшись к сестре Марии, приказал: запишите…

Шюцкоровец все время пристально смотрел на меня. Я старалась не замечать его и пыталась выдавить некое подобие приветливой улыбки, но, очевидно, она была больше похожа на гримасу.

Наконец-то все ушли. Пусть будет, что будет.

Через некоторое время с радостным видом вернулась сестра Мария и принесла «лекарства».

— Все сошло блестяще. Ты вела себя прекрасно. Тот посторонний господин — военный врач. Существует такой обычай: когда посторонний врач приходит в больницу, его приглашают на осмотр больных. Военный врач высказал мнение, что твоя нервозность может перейти в психическое расстройство. Оба врача посоветовали быть осторожными и внимательно следить за тобой.

— А я подумала, что он сыщик.

— Может быть, он сыщик и есть, но увидел в тебе лишь кандидата в помешанные.

Впервые за долгое время я с облегчением рассмеялась.

На следующий день Мария пришла навестить меня только во второй половине дня. Она выглядела совсем больной, и я испугалась за нее. На вопрос, что с нею случилось, она ответила, что сейчас нет времени для разговора, да и чувствует она себя плохо. Она сказала, что зайдет попозже вечером, когда все улягутся.

Свет уже был потушен, когда сестра Мария тихонько вошла в палату, села на койку и стала рассказывать. Оказывается, она искала для меня подходящую квартиру. По ее мнению, мое пребывание здесь скоро может вызвать подозрение, так как температура у меня все время нормальная, и я ничем не болею.

— Но почему ты машешь руками? — спросила Мария.

— Не знаю, что случилось, но у меня очень болят руки и ноги. Может быть, это тоже на нервной почве? — спросила я.

— Нет, но у тебя, наверно, температура, надо измерить.

— Ты все-таки расскажи, что с тобою днем случилось? — попросила я.

Она пыталась уклониться от ответа, но я не отставала, уверяя ее, что у меня температура нормальная. Наконец она начала рассказывать. |

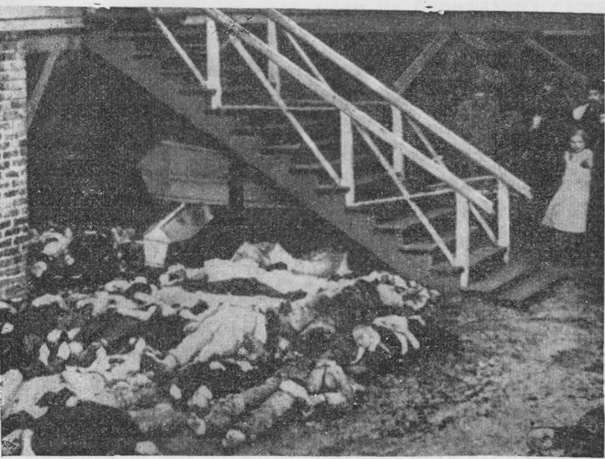

— Это что-то ужасное, что пришлось мне сегодня увидеть. Язык не поворачивается рассказывать. До сих пор перед глазами стоит страшная картина, никак не могу избавиться от нее, хотя уже дважды принимала лекарство, чтобы успокоить нервы. Слабость не проходит, нервы совсем сдали. Сегодня около одиннадцати часов утра, — продолжала Мария, — пошла по делам в город. По дороге в Нейтсютниэми, около рвов, наткнулась на двух истерически плачущих русских женщин. Я остановилась и спросила, что случилось? Заметив по моей одежде, что я — «сестра милосердия», как они называют, и услышав, что я говорю по-русски, женщины уцепились за меня, как утопающие хватаются за соломинку, и стали просить помочь им найти во рву расстрелянных мужей. Солдаты, охранявшие ров, не пускали их туда.

Оказывается, накануне, ночью или рано утром, ко рву привели несколько сот русских солдат и финских красногвардейцев, поставили на край рва и расстреляли. Всех свалили в одну кучу. Позднее рассказывали, что у этих рвов расстреляли в разное время не менее двух тысяч человек.

— Я объяснила солдатам, — рассказывала далее Мария, — что эти женщины хотят проверить, есть ли среди расстрелянных их мужья, и что во имя человечности им следует разрешить это. Солдаты отдали честь, очевидно, моей форме сестры, и разрешили нам пройти. По-видимому, охранять такое место и солдатам не очень-то нравилось. Они старались отодвинуться как можно дальше от трупов, сваленных в кучу… Трудно описать словами ту страшную картину, которая открылась перед нами. Трупы расстрелянных валялись вповалку в самых различных положениях. Стены рва были забрызганы кровью и кусками мозга, а в промежутках между валами земля превратилась в сплошную кровавую слякоть. Здесь невозможно было пройти, и о поисках родных не могло быть и речи. Мы поспешили уйти от этого ужасного места, подавленные морально и физически. Неужели это происходит в XX веке? Неужели это и есть проявление хваленой «высокой цивилизации» и «высокой морали»?

— Разве ты, прожив полвека, не разглядела внутренней пустоты и гнилости буржуазной цивилизации и морали, — ответила я. — Ты ведь и по работе имела возможность близко наблюдать жизнь буржуазии. Лично я наблюдала ее в течение двенадцати лет, будучи сначала служанкой, а затем портнихой. Эти наблюдения раскрыли мне истинную сущность буржуазной «культуры» и «морали», ханжество, лицемерие религии, мнимую нравственность, «законное» мошенничество, грабеж и закабаление народа.

— Это ужасно! — проговорила Мария. — Несмотря на увиденную мною жестокость и бесчеловечность, не могу поверить, что все люди из буржуазных слоев являются такими зверски жестокими.

На это я ответила, что единичные исключения, конечно, встречаются, но буржуазия как класс является именно такой, как я говорила.

Во время разговора я почувствовала, что у меня поднялась температура. Смерили ее, и градусник показал около 39. Теперь я действительно была больна. В моем нынешнем положении это было бы даже хорошо, если бы не болела так голова и не ломило все тело.

На следующее утро мне сказали, что я — «заразная», хотя диагноз еще точно не установлен. Температура поднялась почти до 40. Сестра Мария утешала меня:

— Ничего, все обойдется хорошо. Можешь мне поверить, не зря же я уже двадцать пять лет ухаживаю за больными. И врач у нас хороший.

Скоро выяснилось, что у меня оспа. Очевидно, я подхватила ее в дни пребывания на фронте в Кавантсаари.

Началась новая полоса испытаний. Меня решили срочно перевести в больницу для инфекционных больных. Но где взять свидетельство, что я, Анна Куосманен, живу там-то и там-то, ведь для поступления в другую больницу требуются документы, удостоверяющие личность. Сестра Мария обещала найти выход из положения и действительно нашла его: через два часа она сообщила, что все в порядке.

В инфекционной больнице сначала все шло хорошо. Знакомых не попадалось. Болезнь протекала сравнительно легко. После того, как оспа высыпала наружу, температура снизилась. С этой болезнью я была обеспечена «надежным жильем» по крайней мере на пять-шесть недель. Лишь кормили нас очень плохо.

В один из майских дней, рано утром, я встала с койки, чтобы повернуться на другой бок. Дело в том, что обычным способом поворачиваться я не могла, так как вся была усыпана струпьями. Выглянув в окно, я увидела, что на больничном дворе разведен костер, вокруг которого сидят солдаты. Я вздрогнула. Когда сестра зашла в палату, я спросила у нее, что происходит во дворе?

— Вы только подумайте, что у нас творилось всю прошлую ночь! — ответила сестра. — Внезапно из тюрьмы привезли несколько десятков красных. Говорят, что в тюрьме не хватает для всех места, столько появилось больных оспой. Из-за этих проклятых красных у нас будет теперь тюремная охрана. Уже устанавливают колючую проволоку вокруг больницы. А эти во дворе — солдаты из охраны. Но вы не беспокойтесь. Говорят, что в губернской больнице открыли специальное отделение для больных оспой и порядочных людей переведут туда.

Вскоре выяснилось, что мест в больнице пока хватает и не обязательно всех «порядочных людей» переводить в другую больницу. Все обитатели нашей палаты остались на месте. Очевидно, каждый из нас в тайне не мог причислить себя к «порядочным», потому что в нашей женской палате никто не проявлял свойственного женскому полу любопытства и не расспрашивал «о родословной» других. Однако некоторые события постепенно раскрывали то, что мы старались скрыть.

Однажды рано утром мы проснулись от стука молотка под нашими окнами. Оказалось, что напротив находится покойницкая. Там виднелся выкрашенный красной краской гроб. По-видимому, лежавший в гробу человек умер при революционной власти: сейчас красный гроб вызвал бы ужас, и его не удалось бы провезти по улицам. Родственники пришли за покойником в пять часов утра и теперь обивали гроб белой простыней, чтобы скрыть тем самым свои и покойного политические взгляды. Мы безмолвно следили за происходящим. Одна из женщин не выдержала и начала медленно плакать, «выдав» тем самым себя, да и других, потому что у всех по щекам покатились непрошеные слезы, хотя никто не проронил ни слова.

Или другой случай. Однажды около четырех или пяти часов утра мы были разбужены треском выстрелов. Послышались две пулеметные очереди, а затем одиночные выстрелы. Мы с недоумением посмотрели друг на друга: ведь бои кончились уже давно. Позже утром пришла уборщица и, сдерживая свои чувства, спросила у нас:

— Вы ничего не слышали около пяти часов утра?

Затем она пояснила, что недалеко от нас, на так называемом собачьем кладбище, расстреливают пленных. Сначала пленных заставляют копать для себя могилы, а потом расстреливают.

После этого по утрам в одно и то же время мы просыпались от выстрелов. Так продолжалось в течение целой недели. А днем часто сообщали новости, вроде:

— Вы знаете, учитель Пенттинен расстрелян.

И так каждый день. Позднее рассказывали, что в это «белое лето» в Выборге было расстреляно свыше четырех тысяч человек. Все это вместе взятое окончательно расстроило мою нервную систему. С некоторыми случались настолько сильные нервные припадки, что приходилось вызывать дежурную сестру с лекарствами.

Мы уже около двух недель полностью изолированы от остального мира. У меня опухли ноги, и я едва могу передвигаться. После высокой температуры наступила сильная слабость. Питание очень плохое. Каждый день новости — одна страшнее другой. Можно сойти с ума.

Прекрасный, теплый майский день. Окна палаты открыты. Вдруг промелькнула фигура в форме дьякониссы и исчезла. Сердце забилось от надежды. Я вышла в коридор и села у окна, ожидая встречи. И действительно, ко мне пришла сестра Мария. Величественный вид этой пятидесятилетней женщины открывал ей все двери. Мария подошла к моему окну и передала маленькую посылку, в которой оказалось граммов двести хлеба и банка рыбных консервов.

— Это послали вам, — сказала она официальным тоном и ушла, даже не взглянув на меня.

В посылке я обнаружила записку: «Завтра в 10 часов утра встретимся на горе Паттеринмяки, у скалы».

Наша больница находилась на горе Паттеринмяки. Но как я пройду к скале? Карантин кончится не раньше как через две недели, а у ворот стоят белые «херувимы» с мечами. Соседки по палате окружили меня, посыпались вопросы: «От кого посылка? Что пишут нового? Опять что-нибудь случилось?» — и так до бесконечности. Мне пришлось прочитать записку вслух, и я «прочитала», первое, что пришло в голову.

На следующее утро заведующая больницей постучала в окно и слишком громко, как мне показалось, крикнула:

— Барышня Куосманен, вам уже пора начать совершать ежедневные прогулки. Я была в комнате одна, и она, уже тише, добавила:

— Завяжите лицо, как другие, и выходите быстрее.

Я очень боялась встреч с арестованными. Среди них были фронтовики с Кавантсаари, перед которыми я много раз выступала с докладами. Решила при всех обстоятельствах не вступать в разговоры с арестованными, так как они могли узнать меня по голосу, глазам или любым другим приметам и, сами того не желая, выдать меня.

Вышла во двор. Здесь стояла заведующая и с кем-то разговаривала. Заметив меня, она сказала:

— Идите за мной.

Подошли к воротам и остановились. Заведующая обратилась к охране.

— Господин фельдфебель, эта пациентка не арестантка. Ее надо каждый день пропускать туда, к скале. Она не может совершать прогулку по сырому двору, у нее больные ноги.

Щелкнули солдатские каблуки, и я быстро, насколько позволяли опухшие ноги, пошла к скале.

Не хватает слов, чтобы передать охватившую меня радость, когда я выбралась за забор из колючей проволоки. Я «не заключенная». Значит, заведующая что-то знает обо мне. Но кто она такая? Пуникки? Нет. Наверняка она не красная, а это лишь проявление своего рода гуманности. Кличка «пуникки» в те дни в нашей среде стала синонимом слова «товарищ». В нашем понимании она была более широким понятием, не обусловленным вхождением в определенную организацию или личным близким знакомством. Возможно, это проистекало оттого, что буржуазия употребляла эту кличку в оскорбительном смысле по отношению ко всем тем, кто не восхищался разгулом белого террора. Например, газетные объявления о найме служанки, уборщицы или другой прислуги заканчивались словами: «Пуникки могут не затруднять себя». Рабочие, наоборот, название «красный» воспринимали как почетное. Они считали делом чести быть красными, хотя это было опасно и грозило каторгой или даже расстрелом.

Время приближалось к десяти часам, и я все поджидала женщину «в белой вуали», но вдруг появилась женщина «в черной вуали». Это была Люли Хейнонен. Она сунула мне посылку, в которой оказались спеченные на углях свежие сельди. В городе ощущался острый недостаток продовольствия. Такой подарок означал большую жертву со стороны дарившего и доставлял немалые угрызения совести для принимавшего подарок.

Так начались мои связи со «свободным миром» тогдашней Финляндии.

Во время одной из встреч Альма Окерфельд рассказала следующий случай. Депутат сейма и многолетний лектор социал-демократической партии Вилхо Лехокас пошел к коменданту Выборга Рантакари и просил обеспечить ему, как депутату, «законную безопасность». Рантакари тут же единолично присудил его к расстрелу.

— Он не послушался нас, понадеялся на то, что Рантакари, будучи сам депутатом сейма, обеспечит ему защиту, — жаловалась Альма.

Всему бывает конец. Кончился и мой карантин.

Договорились, что из больницы я приду прямо к Альме Окерфельд. Уже все для выписки из больницы было оформлено, и я ожидала лишь провожатого или какой-либо справки, чтобы охрана выпустила меня за ворота. Открылась дверь палаты и послышался голос: «Барышня Куосманен, выйдите». Но вместо того, чтобы провести через ворота, меня привели в какую-то довольно чистую и хорошо обставленную комнату и заявили:

— Вам сейчас нельзя выходить.

|

Дверь закрыли на замок, и я осталась сидеть в недоумении. Часа через два помощница заведующей принесла хлеб с маслом и кофе. Она пояснила, что ночью убежало около десятка заключенных. Охрану больницы усилили, всех выходящих тщательно проверяют, в больнице идет следствие.

Уходя, она снова заперла дверь на замок. Воцарилась тишина, и мне осталось только философствовать по поводу превратностей судьбы.

Прошло немного времени, дверь вновь открылась, и мне сказали, что теперь можно идти. Я отправилась к Альме Окерфельд. Но тут встало новое «но». Дверь в квартиру Альмы была закрыта, хозяйки не оказалось дома. Вспомнила, что я обещала прийти между 10 и 11 часами утра, а сейчас уже около 4–5 часов дня.

Как бы то ни было, а стоять возле двери долго не годится, но и прогуливаться по улицам небезопасно. Люли Хейнонен в это время, очевидно, была на работе, и пойти к ней не было смысла. Начала соображать, кто из знакомых мог избежать ареста или расстрела. Вспомнила конторщика Микко Невалайнена. Его жена до замужества два года жила у нас, и мы были с ней хорошими друзьями. Чета Невалайненых — и он, и она — не состояла в партии. Микко держался в стороне от политики, хотя мы все время вели с ним дискуссии на политические темы. Мне казалось, что они-то, конечно, не арестованы, и Невалайнен, наверно, не лахтарь. Отправилась к ним. Только хотела нажать кнопку звонка, как дверь распахнулась и передо мной появился сам хозяин в форме шюцкоровского офицера в сопровождении другого шюцкоровца. Какой-то момент мы растерянно и безмолвно смотрели друг на друга, как два тигра. Однако я сразу нашлась и спросила:

— Дома ли госпожа Невалайнен?

— Дома, — ответил он, щелкнув каблуками. — Пройдите, пожалуйста.

Незнакомый шюцкоровец вышел во двор, а хозяин любезно вернулся и провел меня в боковую комнату.

— Какой черт тебя принес сюда? Посиди здесь, — сказал он и вышел, закрыв двери на замок.

Опять пища для размышлений. Мне ничего не оставалось делать, как сидеть и ждать. Из других комнат были слышны голоса, но никто не торопился прийти «приветствовать» меня. Прошло не меньше часа, когда Невалайнен снова вошел в комнату и начал расспрашивать: где я была? откуда пришла? Наконец он сказал:

— Мы думали, что ты уже в Петрограде. До нас даже дошли слухи, что ты там выступила с речью.

— Я ничего тебе не скажу, — ответила я. — То, что пришла к вам — простое стечение обстоятельств. Если бы знала твое нынешнее «почетное положение», то, очевидно, не навестила бы вас. Так что тебе остается только выполнить свой служебный долг по отношению ко мне. Если же тебе кажется, что в своей квартире сделать это слишком подло, то дай мне возможность еще немного посидеть, и я уйду, а ты затем сделаешь свое дело.

Невалайнен вспылил:

— Сказал бы я тебе… — повернулся и вышел.

Вскоре вошла его жена Анна и закатила истерику. Немного успокоившись, она проговорила:

— Как ты к нам попала? Ведь весь этот дом — чертово логово.

В комнату снова вошел хозяин и прикрикнул на жену:

— Прекрати истерику и подай кофе и что-нибудь поесть.

Я не отказалась. Внезапно хозяин приказал жене:

— Анна, сходи и узнай, дома ли Альма Окерфельд и не возвращайся, пока не убедишься, что она дома.

Значит, он точно знал, кто из моих знакомых жив и находится на свободе. Вскоре Анна вернулась, и я ушла.

Мое появление удивило Альму, но она была еще больше поражена, когда узнала, откуда я пришла к ней. Мы стали собирать и прятать все мало-мальски ценное, оставив на месте только часы. Альма хотела спрятать и меня, но не нашла подходящего места. Наконец, полураздетые, мы легли спать: будь, что будет.

Около шести часов утра послышались тяжелые шаги, приближавшиеся к нашей двери, а затем стук. Я разбудила Альму. Мы посмотрели друг на друга: наступил момент, которого мы боялись. Альма подошла к двери и спросила, кто стучит и по какому делу?

— Здесь ли живет барышня Окерфельд? Не бойтесь, никакой беды не будет, откройте только двери, — послышался ответ на наречии Саво.

Пришлось открыть, так как иного выхода не было. Вошел солдат со свертком под мышкой. Он еще раз повторил, что «никакой беды не будет» и сообщил, что господин начальник послал нам посылку.

— Что за господин начальник? — спросили мы.

— Да начальник тюрьмы господин Невалайнен, из казарменской тюрьмы.

— Ах, вот оно что! Значит, он не самый худший, этот ваш начальник?

— Да, кажется, нет. Он не орет на заключенных и не бьет их. Да и на солдат не кричит, как другие господа…

Как начальник тюрьмы Невалайнен даже отпускал некоторых заключенных на сутки домой для свидания с семьями. Однажды нас немало поразила Майкки Вяттё своим визитом. Она показала пропуск на территорию тюрьмы и одновременно другую бумажку, в которой было написано, что ее обладательница должна к восьми часам вечера вернуться обратно. Невалайнен отпустил также Акселя Карлссона повидать сына, родившегося во время пребывания отца в тюрьме.

Впоследствии я слышала, что в 1925–1927 годах Невалайнен подвергался преследованиям за потворство «изменникам родины», в том числе и мне.

Мы развернули посылку: в ней оказался хлеб, масло, колбаса, сахар и чай.

— Ну, а теперь пировать, благо гость есть.

Выяснилось, что солдат ночью дежурил и после дежурства принес нам посылку. От него мы узнали кое-что о положении заключенных, узнали имена многих из них, выяснили, кто расстрелян и кто еще жив. Парень оказался в душе тоже пуникки, он взял письма для заключенных, пообещав и впредь помогать нам. И мы, в свою очередь, обещали обеспечить его деньгами на табак. Так была установлена связь с заключенными. Они интересовались судьбой своих родственников, и мы, по мере возможностей, помогали им во всем. Родственники многих заключенных приезжали из деревень и привозили продукты и белье. Мы, горожане, организовали стирку белья для заключенных и кое-что другое. В тот момент нам очень нужен был хороший совет, как лучше организовать всю эту работу. Парень из Саво сам не мог ничего ни внести, ни вынести из тюрьмы без проверки.

Он предложил:

— Вам надо бы договориться с нашим тюремным возчиком нечистот. Его воз никто не проверяет. Господа по запаху знают, что он везет. А сам этот дядька ни снаружи, ни изнутри не кажется очень белым.

Солдат был типичным выходцем из Саво. Несмотря на тяжелое положение, угнетавшее нас, он доставил нам немало веселых минут. Альма временами покатывалась со смеху, когда я разговаривала с парнем на его родном наречии.

Мы спросили его, как он попал на такую незавидную «должность».

— Как же не попадешь. Не очень-то нас спрашивали, хочешь или не хочешь. Да и лучше охранять, чем быть охраняемым, — лаконично заключил он.

Через некоторое время, к нашему несчастью и в ущерб делу, парень из Саво пропал и больше у нас не появлялся. «Ассенизационная почта» работала только ночью, и Альме приходилось с полуночи всегда быть на ногах.

Белье, которое мы получали из тюрьмы для стирки, было ужасным. Большинство заключенных уже больше двух месяцев не имело возможности сменить его. Особенно тяжело это было для женщин. Даже после стирки из швов белья торчали мертвые насекомые.

Я жила как на колесах, ибо все время приходилось менять положение. Теперь я считалась женой железнодорожника из Кямяря, которая «больна» какой-то женской болезнью и в течение нескольких недель нуждается в надзоре врача. По субботам надо было «уезжать в Кямяря, чтобы проведать детей». Но я обычно «ездила» к Люли Хейнонен и воскресенье проводила у нее. Она жила одна на улице Салаккалахденкату, в доме, принадлежавшем какой-то благотворительной торговой фирме, которая одновременно давала случайную работу безработным женщинам. Директором фирмы была некая барышня Сикиэ, а Люли Хейнонен — ее заместителем. Поскольку квартира Люли находилась в служебном здании, то работники фирмы во время перерыва на обед обычно приходили к ней пить кофе, да и в другое время дня они часто заходили к ней. Сикиэ знала меня. Она придерживалась самых консервативных взглядов, и поэтому я не могла постоянно жить у Люли.

Однажды в субботу я направилась в «Кямяря», то есть к Люли Хейнонен. По пути я должна была переходить через улицу Алексантеринкату. На этот раз большая толпа народа заполнила обе стороны улицы. Что делать? Обойти толпу — народу слишком много, возвращаться же обратно не было никакой возможности. По середине улицы по два человека в ряд шли заключенные, сопровождаемые охраной с примкнутыми штыками. Заключенные, шатаясь, еле-еле плелись. Они напоминали скелеты, на которых висят клочья одежды, издающей зловоние. Это было потрясающее зрелище. Глаза немногих оставались сухими при виде доведенных до такого состояния людей. Кое-кто пытался передать заключенным табак или продукты, но охрана отгоняла их.

Я спросила у одного из рядом стоящих людей:

— Откуда и куда их гонят?

— Разве вы не знаете? — стоявший по соседству удивился моей неосведомленности. — Их гоняли на гору Папуланмяки откапывать трупы. И вот теперь эти несчастные люди, доведенные голодом на грань смерти, после изнурительной работы бредут в тюрьму, чтобы прилечь на грязные тюремные нары.

Я, действительно, ничего не знала, так как товарищи скрывали это от меня. Позднее Люли и Альма рассказывали, что представителям «белой культуры» гора Папуланмяки казалась слишком хорошим местом для похороненных здесь красногвардейцев. Поэтому заключенных заставляли откапывать трупы и переносить их в болото, за горой. Рассказывали, что трупы красногвардейцев, зарытые в талую землю, разложились настолько, что из гробов капала трупная гниль. Полуживые, голодные заключенные в знойные летние дни раскапывали могилы и перетаскивали трупы в болото. Многие из заключенных сами остались там, на болоте.

В один из субботних вечеров Люли радостно сообщила, что барышня Сикиэ взяла отпуск и в воскресенье уезжает на месяц в деревню к своим родственникам, и я могу остаться на это время жить у Люли.

— Теперь тебе не придется совершать вредные для твоего здоровья «поездки в Кямяря», — добавила она, имея в виду, что по улицам ходить небезопасно.

Часть дома, в котором жила Люли, была реквизирована интендантством белой армии и использовалась под склад. Никто из гражданских, кроме Люли, в нем не проживал. Поэтому ее квартира не подвергалась опасности постоянных проверок. Без специального пропуска в дом никто не мог попасть иначе, как через магазин. Здесь я чувствовала себя, как в доме отдыха.

В понедельник утром к нам вбежала девушка, работавшая в магазине помощником продавца. Приложив палец к губам в знак того, что надо молчать, она схватила меня за руку и повела через кухню на лестницу, ведущую на чердак. Затем она заперла квартиру на замок и унесла ключи с собой.

Мне уже приходилось неоднократно внезапно менять адреса, тем не менее всякий раз это казалось необычайным. Уходя из квартиры, я успела захватить саквояж, в котором всегда, на всякий случай, лежало рукоделие, носовые платки, пара чулок и смена белья.

Я была уверена, что пришла проверка. Стала прислушиваться. Вскоре на кухне кто-то загремел посудой, послышался разговор и смех. Это усилило недоумение. Я поднялась на лестничную клетку и села на ящик. В этот момент за дверью, ведущей на лестницу, послышались тяжелые мужские шаги. Дверь открылась, и вошел офицер в сопровождении двух солдат. Офицер сквозь очки посмотрел вверх, а я начала было суетиться, делая вид, что убираю лестницу. Открыла окно, схватила лежавшие на лестнице обрывки дорожек и принялась их вытряхивать. Заметив, что пришедшие не обращают на меня внимания, я поднялась на чердак и стала оттуда следить, что будет дальше. Один из пришедших, по-видимому, офицер, проговорил: «Возьмем вот тот, что побольше». После непродолжительной возни под лестницей солдаты ушли, и все смолкло. Оказалось, что под лестницей стояли два полевых кухонных котла, и солдаты приходили за одним из них.

Я стала рассматривать находившееся на чердаке военное имущество: седла, упряжь, сапоги и тому подобные вещи. Здесь, пожалуй, особенно «безопасно». Если придут снова и спросят, что я тут делаю, как ответить? Я начала искать себе «работу». Набрала разбросанные на чердаке тряпки, уселась на лестнице и принялась рвать их на уточную пряжу.

Через четыре-пять часов меня позвали кушать. Оказалось, что Сикиэ не уехала, а девушка-продавщица, которая провела меня на чердачную лестницу, — «старая знакомая» и хорошо знает меня. Обсуждая случившееся, мы смеялись над тем, как легко отделались, хотя и допустили промах.

Скоро Сикиэ действительно уехала, и мы почувствовали себя свободнее, больше стало возможностей для работы. Квартира Люли оказалась весьма удобной для встреч. Здесь мы проводили совещания, на которые приглашали сохранившийся к тому времени немногочисленный актив. Конечно, ничего внушительного мы не могли сделать, но кое-что все же делали. Прежде всего, поддерживали связь с заключенными. Была налажена пересылка заключенным писем и посылок. По мере возможности мы старались подбодрить заключенных, потому что непрерывные расстрелы, ужасный голод, высокая смертность, грязь в тюрьмах, болезни — все это вызывало упадок духа у части недостаточно закаленных товарищей. Не менее важной была забота об участниках революции, живших на нелегальном положении: подыскание им квартир и работы, обеспечение питанием, получение разрешений на выезд из города или виз на поездку за границу. Несмотря на то, что многие, жившие нелегально, проваливались, их число возрастало за счет бежавших из тюрем.

Мы несколько разделили обязанности. Айно Энберг послали в Хельсинки для установления связи с хельсинкским подпольем и выяснения возможностей отправки туда тех подпольщиков, которых считали необходимым переправить в Хельсинки, и, по возможности, оттуда за границу. Задачей Альмы Окерфельд и Люли Хейнонен было поддержание связи с заключенными и помощь подпольщикам. На мою долю выпало писание писем заключенным для поддержания их морального духа. Письма приходилось писать от руки, так как никаким множительным аппаратом мы не располагали. Рабочая печать была разгромлена, буржуазно-демократические газеты охвачены угаром реакции. Позднее я слышала, что наши письма сыграли значительную роль в подъеме морального состояния заключенных. На долю сестры Марии достались добывание разрешений на выезд и подыскание работы для живших на нелегальном положении. Для выполнения этих обязанностей она была самым подходящим человеком, так как пользовалась большим авторитетом среди мелких и средних буржуа. Мария довольно легко доставала визы на выезд на имя медицинских сестер, кустарей, служащих учреждений, продавцов, заведующих складами, строительных десятников и других. Это она раздобыла разрешение на выезд Эдварду Гюллингу, мне и многим другим. У нее были знакомства среди владельцев имений, и ей удалось устроить на работу многих товарищей, бежавших из тюрем. Владельцы имений, конечно, не упустили случая получить даровую рабочую силу и поэксплуатировать ее. Бежавшие из тюрем красногвардейцы вынуждены были соглашаться работать за один хлеб, чтобы спасти жизнь, потому что над ними висела угроза голодной смерти или расстрела. И не только помещики, но и некоторые крупные капиталисты брали «под защиту» красногвардейцев. Среди таких называли, например, лесопромышленника-миллионера из Весилахти. Это объясняется тем, что тогда ощущался острый недостаток в рабочей силе, поскольку в такой маленькой стране, как Финляндия, около 80–90 тысяч рабочих было брошено в тюрьму, многие тысячи трудящихся расстреляны или умерли от голода и инфекционных болезней.

В середине июня в газетах появилось официальное объявление охранки о том, что с начала июля все разрешения на передвижение должны иметь фотокарточки их владельцев.

Вот тут-то наступила спешка. В Выборге на нелегальном положении жила большая группа людей, и их надо было до начала июля переправить в Хельсинки, Турку, Тампере и оттуда, по возможности, дальше. Для отъезда выбирались преимущественно воскресные и праздничные дни, когда было больше пассажиров. Мы избегали отправки с ночными поездами: ночью проверка производилась особенно строго. Например, во время моего переезда из Выборга в Хельсинки трижды проверяли документы, но, к счастью, каждый раз признавали их действительными.

В Хельсинки я прожила всего лишь месяц и за это время несколько раз меняла квартиру. Часто моя свобода висела на волоске. В Хельсинки роль сестры Марии играла Мийна Силланпя, хотя ее влияние и авторитет в буржуазных кругах уже не были так высоки, как прежде. Мийна Силланпя принадлежала к тем социал-демократам, которые не принимали участия в гражданской войне, и поэтому находились на свободе. Она придерживалась правых взглядов, но, тем не менее, проделала заслуживающую благодарности работу по оказанию помощи преследуемым людям. Когда, например, Урхо Туурала и Хильда Тихля убежали из тюрьмы, то именно Мийна Силланпя добыла им квартиры и организовала выезд за границу. Мне также довелось последний раз пить кофе в Финляндии у Мийны Силланпя.

В Хельсинки мне удалось установить связь с партийными органами. Через них я добыла паспорт, который оставалось только заполнить.

В конце июля на советском пароходе, эвакуировавшем советских граждан, под именем Анны Соколовой я выехала из Хельсинки в Советскую Россию как «русская подданная», которая должна была к определенному сроку покинуть страну в соответствии с соглашением между Финляндией и Советским правительством.

Белая Финляндия и кровавое лето 1918 года остались позади. В истории Финляндии это были мрачные дни, когда финская буржуазия полностью проявила свое звериное лицо. Но чудовищный белый террор буржуазии не сломил воли финского народа к борьбе. Социалистические идеи глубоко внедрились в сознание широких народных масс. Оставшиеся на свободе угнетенные как в городе, так и в деревне были готовы разделить участь своих известных и неизвестных товарищей по классу, сложивших головы или сидевших в тюрьмах. В рабочее движение включались новые и новые люди. Эти люди, до сих пор пассивно наблюдавшие за классовой борьбой рабочих, мужественно подхватили знамя борьбы, оказались талантливыми организаторами, готовыми беззаветно служить делу рабочего класса. В работе по оказанию помощи заключенным революционерам активно участвовали женщины, старики и дети. Зачастую детей посылали «отнести тете или дяде» кофе, сахар или что-либо другое. Здесь дети выступали как связные, так как каждый предмет имел условное значение. Можно было бы назвать имена многих активных участников нелегальной деятельности. В Выборге такими были Айно Энберг, сестра милосердия Мария, Альма Окерфельд, Люли Хейнонен и многие другие. Альма Окерфельд, например, ездила из лагеря в лагерь, где помещались заключенные. Она побывала в Таммисаари, Хеннала и других. Успеху ее работы содействовало знание шведского языка (она была шведка). Иногда она, смеясь, рассказывала, как устанавливала связи с заключенными. Подходила к часовым, вызывала младших начальников и начинала на шведском языке рассказывать им небылицы о своем родственнике, хорошем, но «обманутом» парне. Позже и сама Альма оказалась за решеткой.

Нашими активными помощниками были такие люди, как сестра Мария, никогда не состоявшая ни в какой партии. Насколько мне известно, сестра Мария и впоследствии вплоть до самой своей смерти, активно помогала Коммунистической партии Финляндии.

Рабочий класс Финляндии в гражданской войне 1918 года потерпел жестокое поражение. Его классовые организации были разгромлены, газеты закрыты, рабочие дома отняты. Буржуазия ликовала, празднуя кровавую победу. Но эксплуататорские классы всегда были плохими учениками истории. Они не понимали и не понимают того, что развитие общества не могут остановить ни инквизиция, ни тюрьмы, ни виселицы.

Уже в 1918 году, в разгар кровавого белого террора, рабочий класс Финляндии создал свою новую боевую организацию — Коммунистическую партию. Под ее руководством лучшие сыны и дочери финского народа продолжали и продолжают борьбу за освобождение трудящихся Финляндии от оков капитализма. И эта борьба рабочего класса Финляндии за мир, демократию и социализм, за счастливое будущее финского народа, восторжествует.

|

Примечания издательства

[1] Благотворительная больница христианской организации.

[2] Пригороды Выборга.

[3] Пригород Выборга.

[4] Красные.

Главы из книги: Кийскинен А.И. За десятилетиями. Воспоминания. Петрозаводск: Государственное издательство Карельской АССР, 1958.

Перевод с финского Э. Г. Карху и П. В. Самойлова под редакцией С.Г. Созонова.

Аура (Аурора Мария) Кийскинен (1878—1968) — финская революционерка, деятель финского и международного социал-демократического и коммунистического движения.